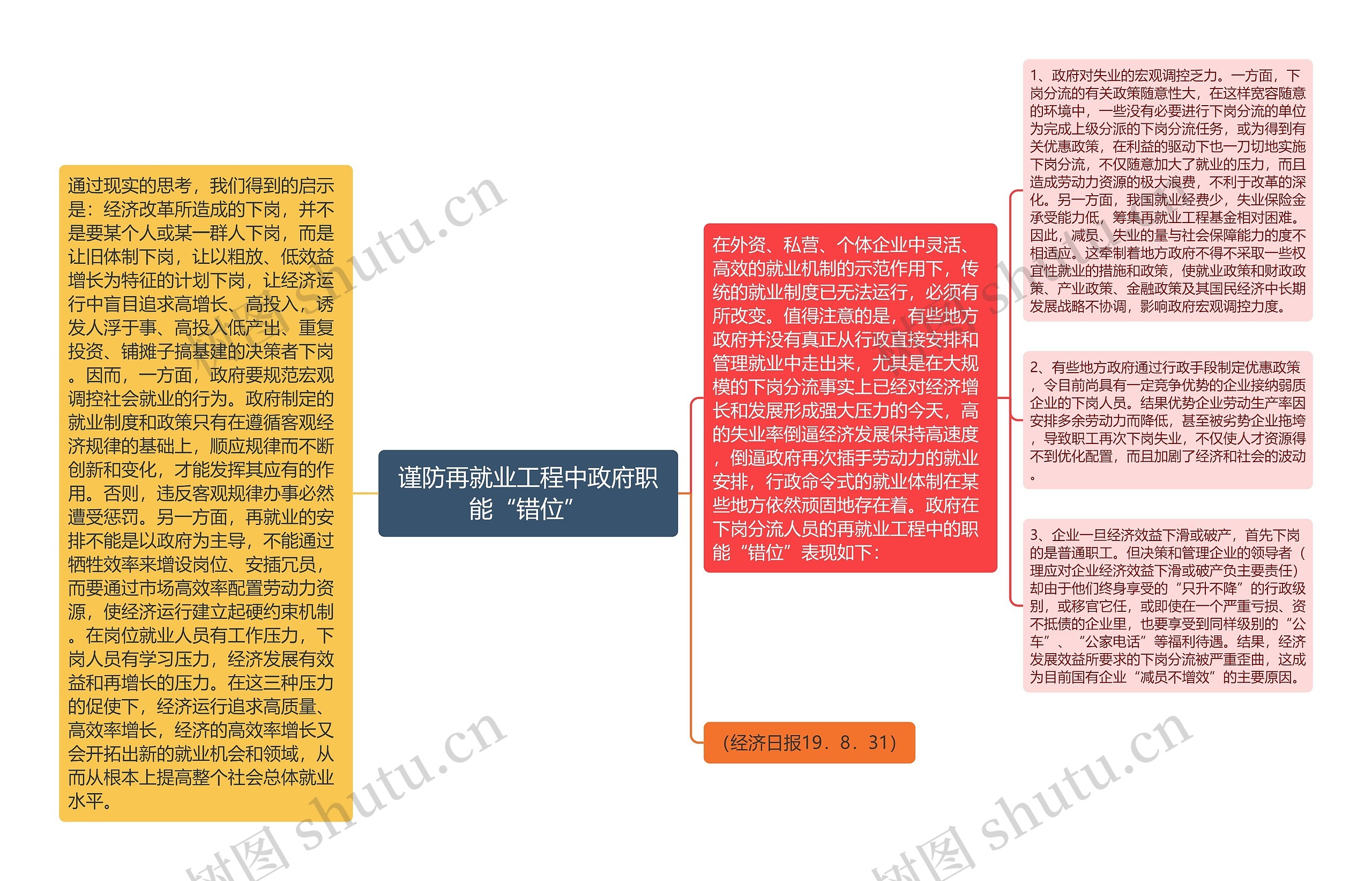

谨防再就业工程中政府职能“错位”思维导图

以为你会等我

2023-03-03

经过20年的经济体制改革,我国就业制度和就业状况有了显著的变化。

树图思维导图提供《谨防再就业工程中政府职能“错位”》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《谨防再就业工程中政府职能“错位”》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f39b1df395415a3e4b5765267ffc594

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

第1章 化工设计基本知识思维导图

U882667602

U882667602树图思维导图提供《第1章 化工设计基本知识》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第1章 化工设计基本知识》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:70ec0519ed26419068a32a511862aadd