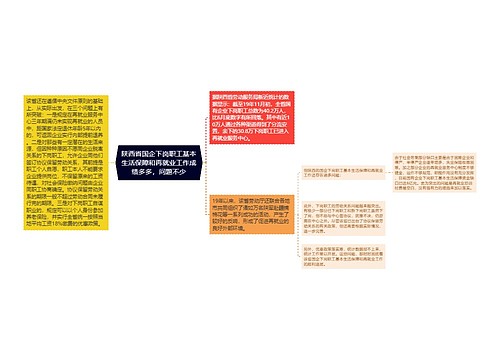

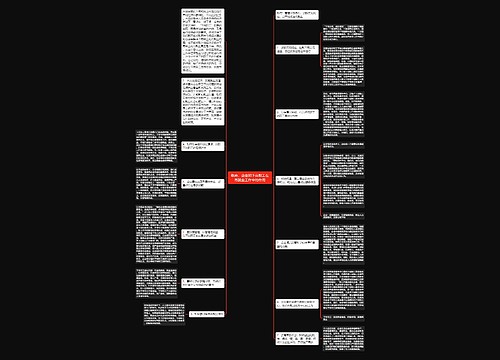

1.建立再就业服务中心是当前一项具有中国特色的社会保障制度,是根据我国当前的实际情况对社会保障理论的新发展。在国际上,社会保障制度有三种模式,即德国模式、瑞典模式和澳大利亚模式,不管哪一种模式,社会保障的内容与形式主要包括社会保险、社会福利和社会救济。近年来,我国企业下岗职工大量增加,如何保障他们的基本生活,三种模式及其内容和形式都不可能提供现成的答案,迫使我们对这一社会经济现象进行认真的理论探索。从理论上来看,我们分析了职工大量下岗现象的历史的和现实的原因,指出这是我国企业改革中就业体制和就业政策发生变化,经济发展中盲目投资、重复建设和企业经营机制深层次矛盾多年积累集中暴露的特有现象,进而揭示了下岗职工的特殊性质;他们既不同于在岗职工,又有别于失业或离退休人员;既不是过去的提前退养,也不是提前退休。下岗职工的特殊性质,主要是他们与原企业没有脱离劳动关系,企业对下岗职工基本生活保障和再就业负有责任。因此,在社会保障制度尚不健全的情况下,对下岗职工的基本生活,应当采取特殊的保障办法,最有效的途径,就是在企业建立再就业服务中心,为下岗职工发放基本生活费,代缴养老、医疗和失业等社会保险费用,并引导和帮助他们实现再就业。再就业服务中心用于保障下岗职工基本生活和缴纳社会保险费用的资金来源,采取“三三制”办法解决,也就是说,政府、企业、社会对下岗职工当前和将来的基本生活保障均应承担一定的义务,都有不可推卸的责任。建立再就业服务中心这一理论,从我国企业改革和经济发展中出现大量下岗职工的特定实际出发,充分考虑了我国社会保障制度以及劳动力市场的现状和不足,把保障下岗职工基本生活和促进再就业紧密结合起来,丰富发展了现有社会保障理论的框架和模式。既然是一种制度,就有其产生的社会历史条件,既然是一种制度,就有其一定的规定性。目前必须认真执行,还有待改进和完善。

2.关于企业再就业服务中心与下岗职工签订基本生活保障和再就业的协议问题,丰富了劳动关系理论的实际内容。按照《劳动法》的有关规定,建立劳动关系应当订立劳动合同,以明确劳动者与用人单位双方的权利和义务。《劳动法》是一部基本法,不可能对国有企业职工下岗这一特有现象作出专门规定。当时企业改革对此还没有作为突出的问题提出来。因此,企业与下岗职工之间的劳动关系,已不是《劳动法》界定的劳动关系,对再就业服务中心与下岗职工之间的特殊关系,需要从理论上进行研究和分析。企业再就业服务中心与下岗职工之间虽然不存在依法建立劳动关系的问题,但双方在基本生活保障和再就业问题上却存在着权利和义务关系,对仍然保持的劳动关系也需要依据变化了的情况作出调整、规范和完善。从法理上来说,为了明确再就业服务中心与下岗职工双方的责任、权利和义务,有必要在协商的基础上签订基本生活保障和再就业协议,并藉此变更劳动合同,替代劳动合同中的相关内容。协议期限原则上不超过三年,下岗职工在协议期内被其他用人单位招聘或自谋职业,即解除协议,相应解除原有劳动合同,并与新的用人单位签订新的劳动合同。基本生活保障和再就业协议是在特定的社会经济条件下对劳动合同的一种补充。

3.劳动力市场理论,在全面性和层次性上有了新的提高。就全面性而言,主要是把市场竞争和社会公平有机地结合起来。过去,人们习惯于把劳动力市场理论单纯地理解为就是一个劳动力供求双方通过市场竞争的理论,现在看来,市场竞争固然是劳动力市场的核心内容,但社会保障也是劳动力市场有序运行的必不可少的重要因素。大量下岗职工从企业通过再就业服务中心走向社会,走向市场,除了有赖于社会保障制度的健全,也有赖于劳动力市场的完善。任何健全的社会保障制度,如果缺乏完善的劳动力市场对人力资源发挥基础配置作用,不可能把千百万下岗职工完全长期地包揽下来;任何完善的劳动力市场,如果没有健全的社会保障制度与之相配套,都无法承载着千百万下岗职工正常运行。没有劳动力市场发展,社会保障发展缺乏内在动力;没有健全的社会保障制度,劳动力市场也不是成熟的劳动力市场。因此,劳动和社会保障工作必须坚持“两手抓”的原则,一手抓市场,一手抓保障;一手抓竞争,一手抓公平。就层次性而言,目前面对面洽谈方式只是低层次的劳动力市场,已不适应大量下岗职工再就业的现实需要。因此,在劳动力市场建设布局上,要实现国家、区域、地域上的科学安排,要对劳动力市场实行科学规范、统一管理,尽快实现各区、市、省以至全国联网。科学化、规范化、现代化是高层次劳动力市场的内在要求,是完善市场就业机制的长远之计和实际工作急需争取的奋斗目标。劳动力市场理论的新发展,对我国劳动力市场的建设和完善,对劳动制度改革和社会保险制度改革的紧密结合,具有现实的指导意义。

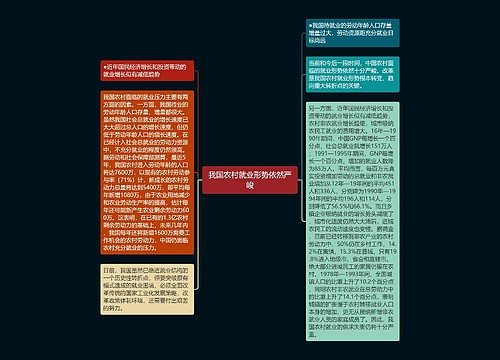

4.就业理论在许多方面取得了积极成果。一是充分论证了就业工作在整个社会经济工作中始终占有非常重要的战略位置,要把就业工作纳入社会经济总体规划和宏观政策调控体系,列为各级政府的重要任务和经济社会发展的优先目标。现在,这一就业理论已为各部门、各方面所认可、所接受。二是就业的系统化,强调用系统的观点来认识和解决就业问题,必须妥善处理好就业系统内的各种基本重要关系。例如,保障下岗职工基本生活和再就业的关系,再就业和一般就业的关系,促进再就业和建立市场就业机制的关系,城镇劳动者就业和农业剩余劳动力转移的关系,等等。正确处理这些关系,对标本兼治,抓住重点,立足当前,持之以恒地抓紧抓好就业和再就业工作至关重要。三是在就业理论的研究中,越来越认识到发展经济是解决就业问题的根本途径,通过发展非公有制经济、第三产业,特别是服务业、中小企业,因地制宜地发展劳动密集型产业等办法,扩大就业。这些理论观点已经受到有关方面的重视,并制定了相应的政策,采取了有效的措施和行动,对缓解就业压力发挥了积极作用。四是深入探讨了结构调整与就业的相互关系,认为合理的经济结构可以促进就业,不合理的经济结构会妨碍就业,盲目投资、重复建设、地区和产业结构的趋同等行为直接导致大量职工下岗。因此,调整经济结构,要有利于促进再就业,有利于开发新的就业增长点。就业理论的新发展,对社会经济发展规划和宏观政策目标的制定,对就业工作的协调运行,对经济与就业的同步增长,对经济和就业结构的优化等,均有着明显的促进作用。

5.工资分配问题现阶段比较冷,但对向市场经济过渡时期的工资分配模式,也有所思考。一种观点认为,根据现阶段经济基础、经济条件的特点,目前要完全实行市场经济国家工资调节模式,条件尚不具备,而必须实行政府调控和市场调节相结合的工资调节模式。在市场调节没有到位的情况下,要加强政府调控作用,随着市场调节力度逐步增大,政府调控力度就会自然削弱,直到自行消失。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646