青海省职业技能培训:有技术走到哪儿都不怕思维导图

情痞有泪

2023-03-03

哪儿

不怕

技术

青海省

技能培训

学生

劳动法

劳动就业

职业技能培训

又是一年六月,各种大型招聘会相继举办。

树图思维导图提供《青海省职业技能培训:有技术走到哪儿都不怕》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《青海省职业技能培训:有技术走到哪儿都不怕》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4deb76ae47f2feeacdaf29132d19ec58

思维导图大纲

相关思维导图模版

青海省职业技能培训:有技术走到哪儿都不怕思维导图模板大纲

端午小长假期间,记者来到了“2011青海重点项目重点企业招聘周暨高校毕业生就业洽谈会”的招聘现场,那里来求职的人很多,技术工成为最受企业青睐的人才之一。

那么,我省职业技术培训的情况如何,是否能满足企业对技工的用工需求呢?就此,本报记者作了相关调查。

技校生职场“俏销”

5月25日,我们来到青海省职业技能培训委托培训单位之一青海水电高级技工学校(以下简称:水电技校)。 在水电技校副校长郭逢年的办公室,记者刚刚说明来意,办公室电话就响了。四川绵阳长虹公司的负责人打来电话,想招一批技工。郭校长详细询问了用工需求后回复,学校大部分的毕业生已经有了就业意向;再者由于是理工类的学校,女生比较少,可能不能满足对方的用工需求。 这样的电话,郭校长每天都会接到不少。他说:“学生要毕业了,企业也到了用工需求的高峰期,再过些日子,电话还要多。”由于学校采取的是订单培养的模式,因此学生在没毕业前就已经有了就业意向的单位,只要能通过意向单位的考核,就可以顺利上岗。

像这样的情况,同样在省内其他职校发生着,职校生成了众企业争抢的“香饽饽”。

又到毕业生求职旺季,一边是“就业难”的呼声越来越高,一边是企业面临一“生”难求的困境。“就业难”和“技工荒”现象的并存,折射出当前教育结构的些许尴尬,也体现出大时代背景下“蓝领一族”非常抢手。

技校生卢钰坤:择业机会很多

今年19岁的卢钰坤是水电技校机电一体化专业的学生,毕业后,他选择到广州广船国际有限公司工作。卢钰坤初中毕业后,在普通高中和职业学校之间,选择了职业学校。他说,一方面参考了家人职校好就业的建议,一方面是因为对这个专业有兴趣,想学点技术,俗话说,一技傍身,走遍天下不用怕。

“当时可以选择的单位也挺多的,省内省外的都有,我想到外面去见识见识,就选择了这家公司。”卢钰坤说,“现在工作了不到一年,月薪在3500元到4000元之间,一半寄回家,一半自己用。公司管住,交‘五金’,福利啥的也都不错,我对目前的工作挺满意的。”

就业之后,卢钰坤感觉自己的这条路走对了。“凭自己的本事吃饭,没啥丢人的。我做的工作是船体吊装,就是把船体一块块组合起来形成整体,每当做完一项工作,我都挺有成就感的。”

职校:更新实训设备,提高学生动手能力

校办工厂是水电技校的特色之一。在校办工厂,我们看到大型的装卸机、挖掘机以及被“肢解”的汽车,还有各种测试设备。郭逢年说:“近年来,省委、省政府对职业教育很重视,为学校配备了许多实训设备,我们这里的许多设备都是省内甚至国内先进的。”

“没有设备,光跟学生纸上谈兵,那能练出来技术吗?”在一间被实训仪器塞得满满当当的教室里,水电技校电工系主任张爱香拿出一些电路板给记者展示,“你看,这些电路非常精密,要想把它们接好就要经过不断地训练。学校的老师也要和学生一起操作,这就是我们蓝领的职业特色。”

“车间即教室,工人即学生,师傅即教师,这种工学结合的人才培养方式,就是将学习由模拟演示性训练转变为在生产型现场真刀真枪的练兵,将学生学习的主课堂由教室挪到生产型实训车间。”郭逢年说,“我们的校办工厂既是学生的实训基地,也是学生上课的主要场所。”

曾经,“教室里种庄稼,黑板上跑机器”是职业教育的“软肋”。现在,在省城许多职业院校的“车间”里,记者看到的是一排排数控机床、切割机、一套套激光焊机、一台台型号不同的汽车……

“几年前,我主管招生工作,那时候,招生特别难。我记得有一年为了劝说一名学生来上学,我把自己的电话号码和家庭住址都告诉了学生家长。我对他说,你的孩子要是上了技校学不到技术,你尽管来找我。”郭逢年说起以前招生的事情,有点感慨,“招不到学生,为什么?不好就业呀。为啥不好就业?归根结底,就是因为学生技术不过硬,校园中学到的知识和企业需要的技术脱节,才造成了这种谁都不愿意看到的恶性循环。现在局面改观了,是因为大家找到了问题的症结,然后对症下药。”郭校长指着学校中一排排数控机床告诉记者,这些都是学校配备的硬件,学生们就用这些机器学习操作、维修、保养等相关技术,毕业后直接就能上岗,根本不存在“脱节”,“一旦设备更新换代,我们也会给机器升级,因为我们知道,设备不升级学生的技术也没法升级,将来到了企业还是不好用。”

退学,回炉学技术

下午四点多,是水电技校放学的时间,在一间实训室内,几个学生却还在仪器跟前鼓捣着。

一台计算机前,姚佳峰正快速地敲击着键盘。“这些程序好多都是他自己琢磨设计的。”姚佳峰的指导老师管静说,“这些学生将要参加在天津举办的全国职业学校技能大赛,为了让他们取得更优异的成绩,学校特别腾出了这间教室给他们集训。”

和其他同学相比,姚佳峰的经历可能有些特殊。几年前,他高中毕业考上了一所外地的大学,但学了几个学期之后,他觉得自己对那个专业一点都不感兴趣,在征得了家人的同意后,从大学退学,来到了职业技术学校。 “我对计算机比较感兴趣,学起来也比较快。”戴着眼镜的姚佳峰说起自己的大学经历时有点不好意思,“在大学里,很多时候都是上大课,我的专业是农学,我对这个专业不感兴趣,再加上接受不了大学讲课的方式就学不下去了。而来到这里之后,课程都需要自己动手操作,正好符合我爱动手的特点,所以学得特别努力。”

姚佳峰和以前的同学也经常聊天,他的一位同学大学毕业后,找到了一份从基层做起的工作,后来没多久,他的同学就凭着自己的努力得到了一个比较好的职位。“其实,在哪里学习并不重要,重要的是知道自己想学什么并且肯学。来到这里,你要是不动手学、不钻研,也不可能成为一名合格的技工。”姚佳峰说。

“打工不如一技在身”

在水电技校校办工厂的焊接车间里,火花四溅,几位学生在苦练焊接技术。校办工厂的厂长梁建海说:“我们的孩子们非常刻苦,放学了都不肯离开,还在苦练技术,因为我们的工作就是要靠技术吃饭的,没有过硬的技术,也拿不下那些活。”

杨文就是苦练技术的学生当中的一员。杨文家在湟源,初中毕业后,来到西宁打工,餐馆的服务员、市场的推销员他都干过。“当时也没什么技术,能找到啥工作就干啥工作,每个月挣得也不多。后来,我的同学有学了技术去单位里上班的,我觉得不错,就和家人商量再回到学校学点技术,以后也好找工作。做一名合格的焊工是需要时间的,要把焊接技术学好只有一个字――练,要长时间的练。不管是平焊还是立焊、横焊都是要练的,只有在练习中慢慢体会。”杨文说。

“他的工作可不用愁,好多单位抢着要他呢,不过学校为了让他们安心参加技能大赛,好好发挥,还没让他们选择呢。”电工系主任张爱香说,“现在优秀的技工人才特别抢手。”

关注我省职业技能培训:授人以鱼,不如授人以渔

人们常说,就业是民生之本。职业技能培训是提高劳动者技能水平和就业创业能力的主要途径,是促进和稳定就业、提高企业生产和发展经济的有效措施。那么职业技能培训究竟能带来什么呢?

“如果是几年前,我想都不敢想,我这样一个只有初中文凭的人还能当老师,教别人。这都是职业技能培训改变了我。”李萍是省城一家职业技能培训学校的培训老师。

职业技能培训不仅让李萍增加了收入,也改变了许多像她一样,无业或者下岗的李萍们的人生。

昔日下岗女工 今成“绣娘”教师

在西宁市女子职业技能培训学校的展览室里,摆着一幅幅精美的皮绣作品。成品上的藏羚羊栩栩如生、美丽的藏族姑娘赶着洁白的羊群……这些作品都是出自心灵手巧的“绣娘”之手。祁琴芳是“绣娘”中的一位。 说起祁琴芳的经历,多少有点曲折。1998年,她从湟源的硅铁厂下岗后,凑钱开了一家面条铺,虽说挣钱不多,但足以维持一家人的生计。后来,祁琴芳的公公得了重病,她就把铺子租了出去,回家照顾老人。在医院,看见一位病友在绣十字绣,她也跟着学了起来。病友告诉她,有短期的培训班专门教这个,学会了做好成品有计件工资。祁琴芳有点心动了。

2007年,祁琴芳来到西宁市女子职业技能培训学校,报名参加了皮绣短期培训班。考核时,祁琴芳的成绩名列前茅。校长李永清看中了祁琴芳的手艺,请她留下来当老师。这一干就是4年。 4年当中,祁琴芳边干边学,手艺一步步精湛起来。去年,在第十一届中国工艺美术大师作品博览会上,她的作品《雪域盘羊》获得银奖。

“下岗后,我就想干点事,不然一天到晚呆在家里,闲也能闲出病来。”祁琴芳说,“我本来对刺绣就感兴趣,学了没多久就会了,每绣出来一件作品都很有成就感。以前在家没事干,时间长了,觉得特别空虚,和别人也没话题,好像和社会都有点脱节了。做了这个,自己也有收入了,每天去上班还能和同事们聊聊天,一天就过去了,挺不错的。”

通过参加短期培训,祁琴芳不仅自己学了一门手艺,还把下岗的姐姐也带入了行。“我姐下岗后,我看她在家也没事做,就拉她来学刺绣,学会了就多了一门手艺,学不会就当打发时间了。”没多久,祁琴芳的姐姐也参加了短期培训班,现在,她也是一名合格的“绣娘”了。为了照顾家人,她把活儿拿回家做,既能照顾家人,也能增加收入,一举两得。 在职业技能培训班里,这种妹妹学了技术又带姐姐来学,自己学了技术又带来朋友同乡学的例子,不在少数。

技能培训,让她的家庭走出阴霾

5月26日,西宁市城北区,我来到参加短期职业培训班的杨有萍家中。她的家并不大,但整洁而温馨。杨有萍热情地把我让到客厅的沙发上,一边倒水一边说:“培训班学习的时间灵活,我既能照顾家,还能学习。不过我家太小,让你笑话了。这房子是租的,几十年的老房子,不过住着还行。”

沙发的一旁放着一张桌子,桌子上放着理发工具和一个假发套。看见我的目光转向了桌子,杨有萍说:“这是我自己买的一套工具,在学校里学了,还想回家练练,这几天我家亲戚见了我都躲,因为我想拿他们练手艺,他们不让,我就去买了假发套练手,家人在的时候这些都收起来,因为他们觉得假发套摆在桌子上挺吓人的。”

杨有萍刚刚报名参加了一个美发培训班,学习的日子还不长。

问起怎么想到要学美发,杨有萍说:“几年前,我老公下岗了,没有一技之长找工作真不易,他就去学钳工,学完了,政府给推荐工作。干了没多久,因为他的手艺好,有老板来找他,现在工资也不错。我结婚后就没出去工作过,光靠他一个人挣钱。他下岗的那段时间里,我们家又碰上点事,特别难。后来,小叔子要结婚,没有房子,我们就从婆婆家搬了出来。原来住在家里,老人还能帮我们一点,一出来,日子就更难过了。现在孩子大点了,我也想干点啥,发现美发不错,准备学会了借钱在小区里开家理发店。”

看着充满自信的杨有萍,我也替她开心。

“你听我现在说得轻松,我老公下岗后没去学钳工的时候,日子真难过,现在想起来,我都想流眼泪。”杨有萍说,那会儿,孩子刚出生,正是需要钱的时候,老公找不到工作,心里也难受,她只能陪着流泪,“现在好了,我也去学美发,而且政府还有补助。我特别羡慕那些自己开小店的人,我想将来我也一定能有自己的店。” 杨有萍的眼里充满了希望。我想,职业技能培训带给她的不仅仅是学会了一门技术,还有对美好生活的憧憬。

学好技术,靠双手自食其力

走进省城城西区五四大街的一家盲人按摩店,技术娴熟的店主王师傅正在为客人服务。从早上上班开始,她的手几乎就没停过,每天为十几个病人按摩是常事。

说起怎么走上了这条路,王师傅有点感慨:“我的眼睛是先天性的残疾,以前去了好多地方,都看不好。后来,我也就死心了。呆在家里,靠家人和政府养着,心里很不是滋味,就想干点啥。有一天,她听说残联在招收盲人按摩的学员,于是就报名去学习。就这样,她走上了盲人按摩师的道路。现在,她每月可以收入一千元左右,心情也比以前愉快了。

“我现在是自食其力,我想只要尽心去做就可以了,还可以给别人解除痛苦,除了身体上的残疾之外,我可以在心理上和其他人一样快乐。”王师傅开朗的笑声感染了在场的人。

2010年,是我省技能培训工作任务非常繁重的一年。以农牧区“两后生”(初中、高中毕业后未能继续就读的人员)、玉树地震灾后重建人员、未就业大学生、省内重点项目急需技能人才为培训重点,我省培训城乡劳动力8.8万人,当期就业率达到75%。这个就业率,在西部12个省市自治区排名靠前。

在省城,一到天气晴好的假日,口碑较好的农家乐就人满为患。许多人看到的是商家经营有方,有财运,可是鲜有人知道,不少商家开业前还经过专门的职业技能培训。

“提起职业技能培训,人们的第一印象无非是焊工、汽修工等有专业技能,其实,像农家乐这种新兴的集餐厅服务和民俗文化服务于一体的复合型工种,也在职业技能培训的范围之内。目前,我省职业技能培训的工种,已经增加到了136个。”青海省人力资源和社会保障厅职业能力建设处处长潘立说。

一头连着民生,一头连着人才。随着社会的进步,职业技能培训的范围一步步扩大,就我省而言,已经将城乡未就业的适龄劳动力全部纳入培训范围,学员只要认真参加培训,就业机会将大大增多,甚至来主动找你。

多项目,广覆盖

王存善是互助土族自治县一家民俗农家乐的老板。据他说,现在开农家乐一夏季挣的钱,抵得上当小工几年挣的,“我觉得如果我不参加职业技能培训,农家乐的发展就不会这么快。”他坦言。

农家乐是我省136个培训工种中的一个。今年3月,根据就业形势的变化和需求,我省在原规定118个培训工种的基础上,又新增了18个工种,范围涉及机械操作类的货车驾驶员(B照);轻工类的掐丝工艺、贵南藏绣工艺和丹噶尔皮绣;机械加工、维修类的汽车装饰装潢、玉石加工、黑陶加工等以及轻工类的唐卡画布制作、唐卡构图描绘工艺等。通过补充完善,我省职业技能培训工种已达到136个。

王存善参加农家乐培训期间,除了学习餐厅服务,还学习了基本的民俗文化。结业后,他将文化元素贯穿于一条龙服务中,除了提供特色菜品,还加入了土族娶亲、酩馏制作等民俗表演。顾客满意而归,他的收入提高了,还带动了村里人就业。

为适应城乡劳动者从事生产和实现就业、创业的需求,我省实施了一系列培训计划。潘立说,农牧部门开展的“阳光工程”,扶贫开发部门开展的“雨露计划”,科技部门开展的“星火计划”,省人力资源社会保障部门开展的农牧区劳动力技能就业计划和城镇下岗失业人员技能就业计划等职业技能培训,覆盖了全省城乡各个群体。初步统计,“十一五”期间,全省一产农牧业生产技能培训累计达到300万人次以上,二、三产业就业技能培训累计达到40万人次以上。

培训“看人下菜碟儿”

较之经济发达地区,我省人口较少。在职业技能培训方面,人少的优势体现在培训工种的细化和补贴的人性化上。

“每一个培训工种,都是专家结合市场需求,参照国家职业大典确定的。这些精挑细选的工种,市场需求非常大。一产和二、三产技能培训的补贴标准,也是不一样的。对残疾人的培训,除适当延长培训时间外,还提高了培训补助标准,可以说,培训工作做到了因人而异。”潘立说。

今年是玉树灾后重建的关键一年。重建工作全面展开,使得就业机会大量增加,结合玉树重建和今后发展规划的需要,省、州各级政府部门搭建了技能培训服务平台,将培训重点放在汽车驾驶员、建筑工人、民族服饰加工等岗位上。

据了解,如今,玉树已有3700人一边上岗一边参加培训,“岗位培训是以大工带小工、师傅带徒弟的模式开展的。学员们边干边学,一方面给援建企业减轻了调派人员的负担,另一方面,学员们掌握了一技之长,为今后就业打下基础。”潘立说,为保证培训水平、培训质量和培训后的就业率,我省人力资源社会保障部门还与中铁、中水电、中建等8家参与重建的企业签订了2011年培训就业协议书。

参与培训的人少,使得培训单位的管理更细致化,就发放补贴来说,不同的工种,享有的补贴就有很大差异。“比如餐厅服务员的培训,成本就小得多,托盘、餐巾、餐桌可以重复使用,受训者只要达到一般熟练程度就可以,这类培训,培训机构享受的补贴就少一些。如果培训焊工,因为焊条、角铁、电都要算入成本,为了技术娴熟,学员还需要反复练习,这类培训机构,享有的补贴就高,这种‘看人下菜碟儿’的培训方式,经过科学测算,操作性很强。”一家民办培训机构的负责人说。

职业培训工作的深入开展,极大地提高了全省劳动者的技能素质和就业能力,为我省农业生产、企业发展和扩大社会就业提供了有力支撑。

潘立给记者算了这样一笔账:假设政府每年在二、三产业的就业培训上投入4000万元左右,有5万人实现当期就业,一个人月收入增加300元,一年按6个月(另6个月算农忙季节)的工期计算,能增加1800元的收入,5万人一年就能增加9000万元的当期收益。5万人中,还有两三万人能实现稳定就业,这样,职业技能培训的质量和效果就显现出来,提高了劳动者的素质,增加了收入,稳定了就业,一大批农牧区富余劳动力转化为产业技术工人,对加快全省城镇化进程有积极影响。

培训补贴更加人性化

以往我省对技能培训的补贴,是以购买成果的方式直接支付给培训机构,这种暗补的形式虽然资金支出不少,但享受补贴的城乡劳动力并不能真切感受到政府补贴的力度,一定程度上影响了群众参加培训的积极性。

从今年开始,我省职业技能培训实行培训券制度,把政府对城乡劳动力技能培训的补助,以“货币化”方式显现出来。按照规定,有意愿参加技能培训的人员可以和户口所在区县的人力资源部门联系,相关部门会根据个人培训意愿,提供相关的培训信息。有培训诉求的劳动者,一年只能参加一次同一工种的培训,培训券只能连同身份证明一起,作为免费参加技能培训的支付凭证,学员持券到具备资质的培训机构自主选择专业,到鉴定机构做职业技能鉴定。

“职业技能培训的重点,就是要突出‘合格率’和‘就业率’,相关部门会根据培训机构培训学员后的合格率、就业率、鉴定率等指标量化考评,兑现奖惩。”潘立说。

“没有一流的技工,就没有一流的产品”。到2010年年底,我省中等职业学校达到45所,其中,技工学校18所,中职在校生近八万人,比2006年增加近六万人;全省民办职业培训机构94所,省人力资源社会保障部门所属的就业训练中心26所,年均短期培训能力8万人,比2006年增加近四万人。“十一五”期间,我省中等职业学校毕业生就业率一直保持在96%以上,其中技校生就业率保持在98%以上,各类短期职业培训机构的当期就业率保持在70%以上。

来自青海省人力资源和社会保障厅的数据显示,2010年,我省高级工以上技能型劳动者达到6.95万人,比上年增加3600人。其中,1人获得中华技能大奖,16人获得全国技术能手称号,673人获得省级技术能手称号,职业培训在促进全省就业和培养企业技能人才中发挥了重要作用。可以说,广大高技能人才在产业结构调整和经济社会发展中发挥了重要作用。

今年,我省将集中实施城镇下岗失业人员技能再就业计划和农牧区劳动力技能就业计划、“3+1”技能培训项目、能力促创业计划、企业高技能人才培养带动计划等,以提高城乡劳动力就业能力为主线,计划全年完成培训7.2万人,特别针对青南三州,省人力资源社会保障厅实施了万人技能培训促就业计划。潘立表示,职业技能培训已经逐步成为提高劳动者素质、促进就业的转换器,成为加快产业转型、促进经济社会发展的助推器。

查看更多

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

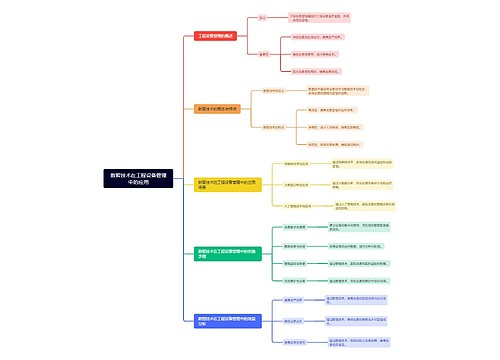

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心