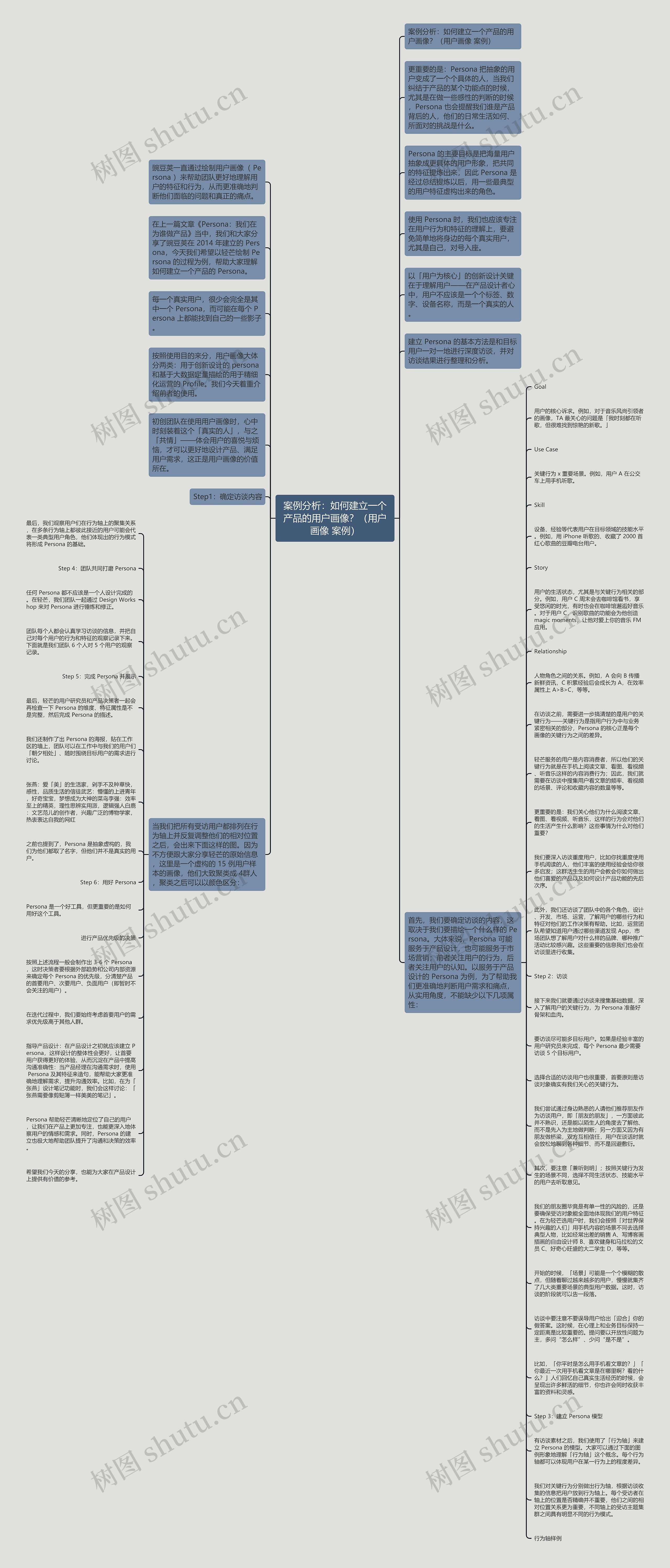

用户的核心诉求。例如,对于音乐风尚引领者的画像,TA 最关心的问题是「我时刻都在听歌,但很难找到惊艳的新歌。」

关键行为 x 重要场景。例如,用户 A 在公交车上用手机听歌。

设备、经验等代表用户在目标领域的技能水平。例如,用 iPhone 听歌的、收藏了 2000 首红心歌曲的豆瓣电台用户。

用户的生活状态,尤其是与关键行为相关的部分。例如,用户 C 周末会去咖啡馆看书,享受悠闲的时光,有时也会在咖啡馆邂逅好音乐。对于用户 C,识别歌曲的功能会为他创造 magic moments,让他对爱上你的音乐 FM 应用。

人物角色之间的关系。例如,A 会向 B 传播新鲜资讯,C 积累经验后会成长为 A,在效率属性上 A>B>C,等等。

在访谈之前,需要进一步搞清楚的是用户的关键行为——关键行为是指用户行为中与业务紧密相关的部分,Persona 的核心正是每个画像的关键行为之间的差异。

轻芒服务的用户是内容消费者,所以他们的关键行为就是在手机上阅读文章、看图、看视频、听音乐这样的内容消费行为;因此,我们就需要在访谈中搜集用户看文章的频率、看视频的场景、评论和收藏内容的数量等等。

更重要的是:我们关心他们为什么阅读文章、看图、看视频、听音乐,这样的行为会对他们的生活产生什么影响?这些事情为什么对他们重要?

我们要深入访谈重度用户,比如你找重度使用手机阅读的人,他们丰富的使用经验会给你很多启发;这群活生生的用户会教会你如何做出他们喜爱的产品以及如何设计产品功能的先后次序。

此外,我们还访谈了团队中的各个角色,设计、开发、市场、运营,了解用户的哪些行为和特征对他们的工作决策有帮助。比如,运营团队希望知道用户通过哪些渠道发现 App,市场团队想了解用户对什么样的品牌、哪种推广活动比较感兴趣。这些重要的信息我们也会在访谈里进行收集。

接下来我们就要通过访谈来搜集基础数据,深入了解用户的关键行为,为 Persona 准备好骨架和血肉。

要访谈尽可能多目标用户。如果是经验丰富的用户研究员来完成,每个 Persona 最少需要访谈 5 个目标用户。

选择合适的访谈用户也很重要,首要原则是访谈对象确实有我们关心的关键行为。

我们尝试通过身边熟悉的人请他们推荐朋友作为访谈用户,即「朋友的朋友」,一方面彼此并不熟识,还是能以陌生人的角度去了解他、而不是先入为主地做判断;另一方面又因为有朋友做桥梁,双方互相信任,用户在谈话时就会放松地聊到各种细节、而不是回避敷衍。

其次,要注意「兼听则明」;按照关键行为发生的场景不同,选择不同生活状态、技能水平的用户去听取意见。

我们的朋友圈毕竟是有单一性的风险的,还是要确保受访对象能全面地体现我们的用户特征。在为轻芒选用户时,我们会按照「对世界保持兴趣的人们」用手机内容的场景不同去选择典型人物,比如经常出差的销售 A、写博客画插画的自由设计师 B、喜欢健身和马拉松的文员 C、好奇心旺盛的大二学生 D,等等。

开始的时候,「场景」可能是一个个模糊的散点,但随着聊过越来越多的用户,慢慢就集齐了几大类重要场景的典型用户数据。这时,访谈的阶段就可以告一段落。

访谈中要注意不要误导用户给出「迎合」你的假答案。这时候,在心理上和业务目标保持一定距离是比较重要的。提问要以开放性问题为主,多问“怎么样”、少问“是不是”。

比如,「你平时是怎么用手机看文章的?」「你最近一次用手机看文章是在哪里啊?看的什么?」人们回忆自己真实生活经历的时候,会呈现出许多鲜活的细节,你也许会同时收获丰富的资料和灵感。

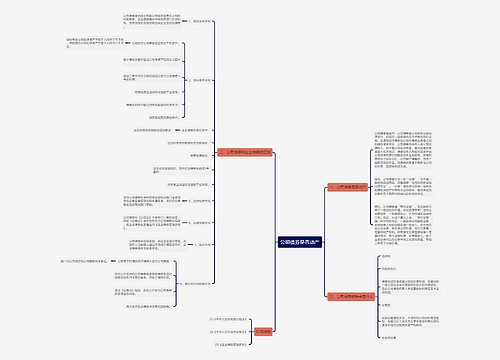

有访谈素材之后,我们使用了「行为轴」来建立 Persona 的模型。大家可以通过下面的图例形象地理解「行为轴」这个概念。每个行为轴都可以体现用户在某一行为上的程度差异。

我们对关键行为分别做出行为轴,根据访谈收集的信息把用户放到行为轴上。每个受访者在轴上的位置是否精确并不重要,他们之间的相对位置关系更为重要,不同轴上的受访主题集群之间具有明显不同的行为模式。

U633687664

U633687664

U482683014

U482683014