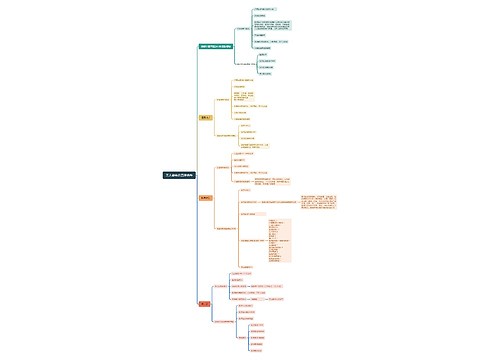

传统行业很多涉及到衣食住行,关乎大家的健康和安全,所以人们会注重品牌。

比如,在购买饮料、药品、房子、汽车之前,都会注意品牌,因为弄不好就会影响身心健康、人身安全。

比如,曾经获得巨大成功的疯狂猜图、脸萌,以及今天流行的快手、今日头条,都是如此。

对于此类产品,大家并没有太过于关注品牌,可以随手下载使用。

比如,在嘀嘀打车刚推出的时候,大家会很自然地、放心地下载使用,而不会去纠结这个软件是哪个公司出的?品牌如何、是否知名?

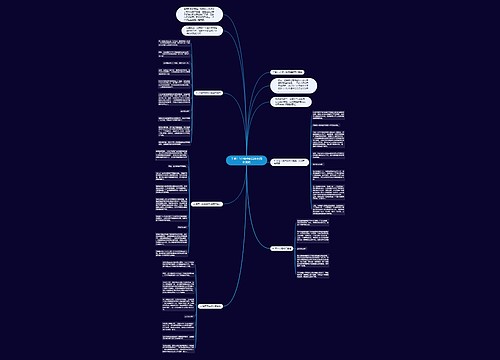

广告力量越大(广告越前置、信息越不对等),品牌驱动力越大

在互联网出现之前,尤其是电视媒体如日中天的年代,电视的观众数量和收看时长都很可观,所以电视广告很强势。

如果你舍得花钱,当上央视广告标王,就能迅速从名不见经传的县城小品牌,变成全国人民皆知的驰名商标。同时,你确实可以获得巨额收益。所谓投2亿广告,能收入10亿;投5亿,可能就收入30、50亿。当年的孔府家酒、秦池古酒等品牌神话,就是如此诞生。

加之商品没有极大丰富、商业流通没有今天发达,所以很多人都是先大量接触到广告信息,之后去商店超市购买的。

由于用户获取商品信息的渠道太少,当他站在琳琅满目的货架前,只能凭借广告印象来进行购买决策了。

首先,媒体去中心化,能实现“强制收看、反复洗脑”的媒体越来越少了。

其次,用户在很多场合下可以先接触到产品,比如线下口碑传播、社交媒体分享等。对于互联网产品来说,用户直接就在App Store搜索、下载了。

可见,当广告不是用户决策链的第一个重要关口时,品牌的驱动力就削弱了。

互联网还带来的另外一个变化,信息不对等的情况在削弱,大家知道的“真相”越来越多——实际上,消除信息不对等、连接供需双方,这也是互联网主要价值之一。大家知道了很多大品牌都Made in China,并且成本极低。

现在,随着各类电商与“大牌制造商直连平台”的出现,用户原来要花高价去购买大品牌衣服,而现在只需要花几分之一的钱,就能购买到大品牌同一代工厂生产品质类似的商品了。

通过以上分析可以看出,基于互联网产品的诸多特性,品牌驱动力的确在削弱,品牌对于消费者的驱动力也在变弱。

好产品自然会赢来用户——人们不会因为你是大品牌旗下产品就“趋之若鹜、不离不弃”,也不会因为你是小品牌而“畏首畏尾、不敢尝试”。

首先,产品要过硬,即要实现“需求把握准确、产品定位清晰、用户体验完善”。这几点要求做不到,品牌吹嘘得再高大上都是枉然。反过来,如果产品体验做到极致,那品牌自然就有了——产品即品牌。

其次,互联网产品的品牌要做,品牌差异要塑造,品牌驱动力要彰显,但是做法要改变,即要通过产品的方式来实现。

要将品牌理念、营销思维植入到产品当中,让品牌与产品合二为一、融为一体。

比如,Uber这个品牌之所以时尚,很大部分要归功于“一键呼叫”系列的创意。他们将品牌理念植入到产品当中,除了打车,还能让你用Uber来“呼叫直升飞机、冰激凌车、移动试衣间”等等,让你觉得Uber无所不能、充满惊喜和新奇。

微信红包也是类似,通过产品的方式,直接带动了微信以及微信支付的用户数,同时也拉近了微信与用户的距离,塑造了品牌的亲和力。

谷歌更是凭借Google Glass、热气球上网计划以及AlphaGo人机大战等一系列的产品创新,塑造出富于创新、引领科技的品牌形象。

最后,当品牌足够大的时候,可以适当用传统的品牌策略,提升下品牌形象。但这仅限于锦上添花,而不是雪中送炭。

互联网是一个伟大的发明,深刻地影响着地球的每一个角落。

互联网产品与传统产品相比,存在着诸多显著的差异。而这些差异,会对品牌驱动力产生影响。

U682644551

U682644551

U482242448

U482242448