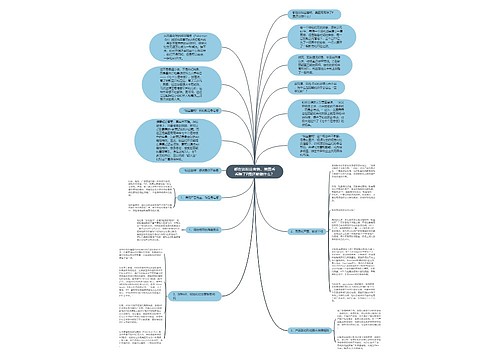

得用户者得天下,用户画像已成精准营销关键思维导图

浅色夏墨

2023-03-02

得用户者得天下,用户画像已成精准营销关键一、用户画像的来龙去脉从1991年蒂姆·伯纳·李爵士(Tim Berners-Lee)发明了万维网(即WWW,World Wide Web)开始,经过20多年的发展,海量DT级别的数据出现,让任一个体和任一企业都无法独立消化吸收,互联网走向了一个全新的阶段:大...

树图思维导图提供《得用户者得天下,用户画像已成精准营销关键》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《得用户者得天下,用户画像已成精准营销关键》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:e8a679dd9af3a385117ca5455e278301

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

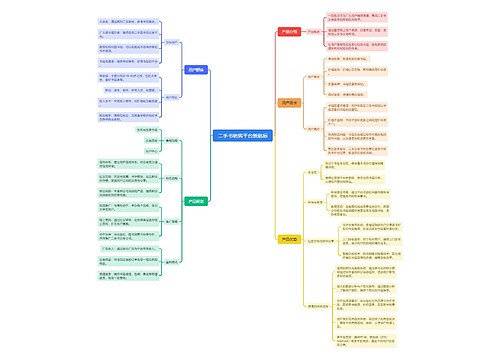

二手书销售平台新航标思维导图

U482683014

U482683014树图思维导图提供《二手书销售平台新航标》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《二手书销售平台新航标》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a92403b70afada50cf4fa4f56e0981c9