看完《你的名字。》,我脑海里面频频浮现的一句话是“哪怕不记得你的名字,也不忘记彼此间的感觉。”当我想起这句话的时候,我的脑海里面关于电影的情节就自动开始播放。好的文案也应该如此。

正如前文举例,关于戴维·阿博特为芝华士写的文案,其实就是将芝华士和对父亲的感恩之情建立了联想。当我们想借用物质感恩父亲时,如果我看过这个文案,我相信它会让我不由自主的做出选择。像这样的例子还有很多,比如“钻石恒久远,一颗永流传”等等。

它们无一例外的帮助产品和受众之间建立起了某种联想,以致于当你遇到相似场景,你脑海里会不自觉的播放这些画面,进而影响你的决策。

其实无论是看电影,还是看文案,最终的目的一定是要建立某种联想。因为我希望当用户选择产品时,我的文案能在他们的脑海里自动闪现。

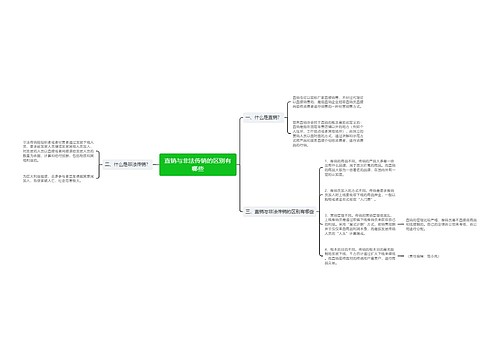

有人或许会说,这不就是我们经常提到的场景化文案么?你还煞有其事的拿出来说?其实这跟场景化文案有一个本质的区别。场景化文案其实是一种心理暗示,需要我们不断的去传播。本质上是在培养消费者的消费习惯。而我说的这种联想,是你一定要找到读者触点,这是本身就存在的,你需要做的就是去唤醒它。

克劳德·霍普金斯曾说过,大多数广告还是基于“买我的品牌”这样的营销口号。有数不清的广告商在文案上瞎非功夫。现在很多人都在教各种各样的文案技巧,但是技巧只是文案创作的修辞手法而已。最核心的东西时你得将产品的灵魂与大众相关的不可磨灭的触点结合起来。

文案的最终目的是为了达成销售。离开这一目的,文案什么都不是。如果你能明确的说出你的文案让消费者和你的产品建立了何种联想,那么你的文案是成功的。但是你跟我说你的文案写得多么漂亮,把优势写的多么清楚。其实就是犯了一个致命的错误:你很优秀,但是与我有什么关系?从起点到目的,建立的联想可能不是最直接的,但是一定是与目的相关的。

大概这就是很多人撸了杜蕾斯的文案,但转头却去买了001的原因吧。

关于文案的写作,讲太多的技巧可能会让自己忘记了一些本质的东西。有些时候检验文案的最好办法,就是你自己会不会因为这个文案而迫不及待的买买买。当然,首先你的确保产品的渠道已经铺好,要不然你想买买不到也是件挺悲催的事情。