一般的内容系统(网站、APP、公众号、微博等),尤其是社交媒体的内容,可以分为两大部分。一部分是流动的,一部分是相对静止的。

比如一个公众号的内容,每日推送的是流动的,在菜单栏里的品牌故事等则是静止的。还有一些相对静止的,就是时间固定的栏目内容。

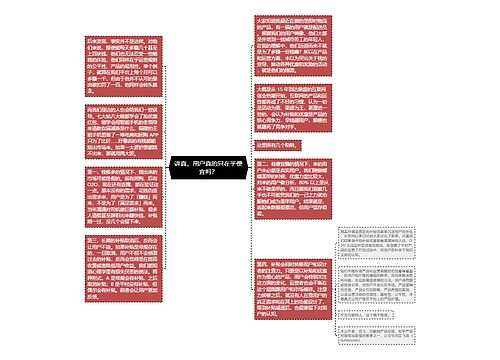

我们有时候做内容会陷入程式化操作的泥潭,就是天刚蒙蒙亮就琢磨着怎么更新今天的内容,吃完早饭之后就开始忙活,差不多到发布时间点了,赶紧把一些细枝末节搞定,一键发送,搞定收工,欧耶!

一年之后,脸上的皱纹已经形成了一个清晰的【苦逼】,疲于奔命的生活还在继续。

只做流动的内容,则内容只能成为你生命中的过客,终究会一去不复返。

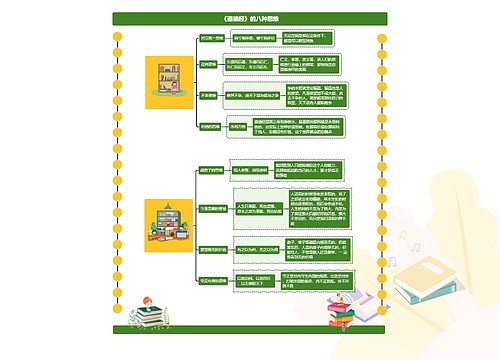

流动的和静止的内容,就是所谓的流量内容和存量内容。为什么要这么分呢?主要是为了引导内容系统的厚度累积,让内容的影响力逐步增大。

1、筛选和滞留优质内容

平时做的更新内容当中,有些没有太多时效性的优质内容,可以沉淀成静态内容重新组织和布局。这可以理解为内容的复用。

2、策划存量内容体系

流量内容时常需要借助外力,比如蹭热点、抱大腿等。而存量内容可以独立制作,策划出多个经典的专题、系列,作为一个内容体系中的招牌内容。

我们做内容时,既是在对外供应,也是在丰富自己的内容储备;既喂养粉丝,也养大自己。流量内容就像吃饭,吃饭的目的,除了维持日常的新陈代谢,还要进行同化作用,促进内容系统的生长发育。否则,就像一个甲亢病人,吃掉多少耗掉多少,自己则越来越虚弱。

例如,逻辑思维的流量内容,就是每天的60秒语言。但它背后的内容库是一直在膨胀的,包括回复关键词的免费内容和APP的付费内容,储藏量极大。

不断蓄容的存量内容应该逐渐形成一个池子,成为流量内容的源头,让展现出来的流量内容形成自己的血脉,有固定的领域和独特的风格。

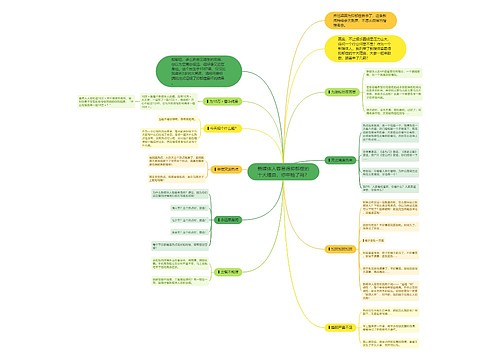

套路三:碎片和系统

有不少武侠小说都有这样的桥段:一本武功秘籍被分成了两半,有个大反派只拿到一半就使劲照着练,结果走火入魔,疯疯癫癫。

这个故事告诉我们,接受不完整的训练和教育,是很危险的。我们每天被碎片化信息轮番轰炸,碎片化学习也成为很多上班一族的习惯性动作。可是,很少人能够在碎片化学习上能够学有所成,顶多涨了一点姿势。那些真正想脱颖而出的人,还是会花钱参加各种系统性课程,参加完整的学习班。

说了这么多,这跟做内容有啥关系呢?难道做内容也要给粉丝们提供系统性的内容吗?凭什么?

就凭一个理由:你要用内容培养更好的粉丝。

其实企业做内容, 很大程度上是在做教育。教育什么?企业要倡导的理念。

每个企业品牌都有它的存在的价值,卖什么货、做什么服务都是为了帮助别人。你为什么要卖这种货?为什么要提供这种服务?为什么要倡导某种生活理念?你是怎么帮助粉丝的?买单之后,粉丝的生活会有什么改变?

这一系列的问题,都必须有答案,并且出现在你的内容体系当中。你不会知道哪一天、哪个粉丝通过哪条路径来找到你下单。

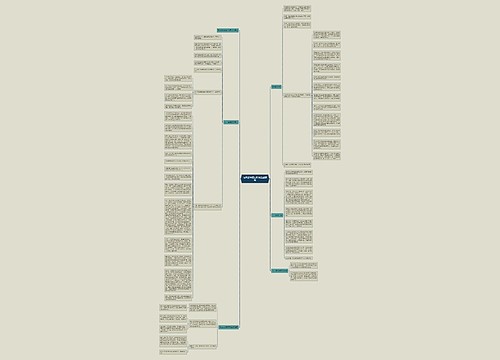

实际上,在企业眼里,粉丝也有好坏之分。这种好和坏,就是根据关系的强弱来区分的。关系的强弱,可以体现在粉丝与企业的距离上。就像一个同心圆,越外围的粉丝,对企业来说质量越差,也可以说是越懵懂,需要培育。

越里层的粉丝,也是越懂企业的粉丝。懂,就是对企业了解得更多。而在最外围的粉丝A,才刚刚踏进企业的内容体系。他看到最里层的粉丝B对企业爱得死去活来,可能会大笑一声“傻B”。其实是A还没有走到B那个位置,如果顺利走进去了,他也可能成为一个“傻B”。

粉丝能不能顺利从外围走到核心,就是内容体系搭建是否完好的问题。好的内容体系除了能够圈粉之外,还应该有引导粉丝的功能。

完备的内容体系,需要具备以下两样东西:

1、完整性:满足内容不同粉丝角色,不同层次需求的内容板块是否完整?

2、关联性:这些内容之间是否紧密连接在一起,给粉丝搭好了一座座桥?

这两个维度,可以织成一张网,让粉丝从外围慢慢走到内核。路不一定好走,但一定要有。

总结以上三个套路,第一个套路针对的是内容生产层面,后两个套路偏向于内容策略层面。三个套路其实都有一表一里的意味,表里互相配合,才能最大发挥内容的威力。离开策略的内容,就像离开地面的浮云,能飘到哪里只能听天由命。内容营销当中,我们能看到那些狂拽酷炫吊炸天的作品,只是一个排头兵而已,背后的转化逻辑是更考验功夫的环节。

▌作者:张飒▌来源:微信公众号 张飒(ID: zhangsa2012)

U682687144

U682687144

U633687664

U633687664