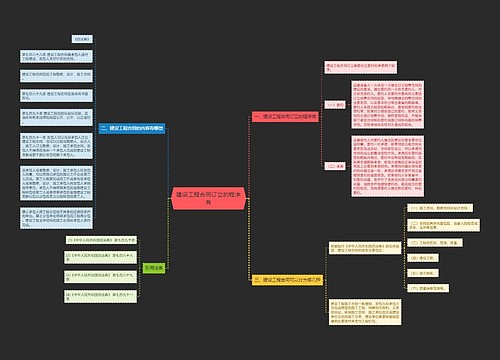

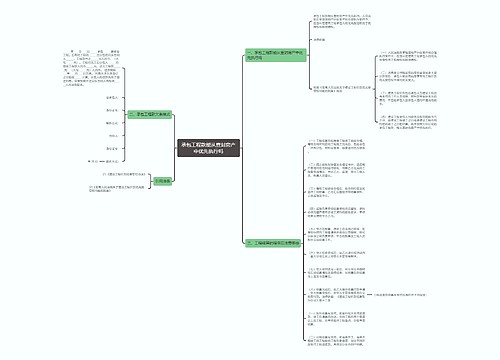

在建设工程合同纠纷案件中,由于承包人受到资质等级的限制,以及建筑工程总分包和转包的关系,导致合同主体和法律关系十分复杂,也是案件的诉讼主体呈现出复杂的情形。因此,正确确定合同纠纷的诉讼主体是处理好建设工程合同纠纷案件的关键。

(一)借用资质证书和营业执照所签合同的主体问题。因为勘察设计和建筑施工企业资质证书和营业执照是建筑行政主管部门和工商行政管理部门根据企业的技术力量、资金以及固定资产等情况对勘察设计和建筑施工企业综合考评后依法核定的经营证书,是一个建筑企业民事行为能力的主要体现之一。因此,任何借用和出借资质证书和营业执照的行为均是违法的。借用方违法、违约的行为与出借行为存在一定的因果关系,因不具有相应资质条件的第三人借用具有相应资质条件的建筑施工企业名义与发包人签订的建设工程合同无效,因此造成的质量缺陷或者其他损失,应列不具有相应资质条件的第三人和具有相应条件的建筑施工企业为共同诉讼主体,并对发包人承担连带责任。

(二)建设单位内部不具有法人资格的职能部门或者分支机构所签的合同主体问题。按照民法通则的规定,建设单位内部的职能部门或者分支机构不具有独立的财产,不能独立承担民事责任,没有相应的民事权利能力和行为能力,因此,也就不能对外签订建设工程合同。但实践中,不少建设工程合同是有这些职能部门签定的,加盖的也是职能部门的公章,如某单位的基建部门等。按照《民法典》的规定,此类合同属于效力待定合同,如果得到建设单位的追认或者同意,则为有效合同,否则,则为无效合同。但从诉讼主体上看,职能部门毕竟不能是建设工程合同法律关系的主体,不能独立承担责任,因此,这类案件应当由建设单位作为当事人并承担民事责任。

(三)实行总分包办法的工程发生纠纷后的诉讼主体问题。按照我国建筑法关于建设工程总分包办法的规定,总包企业必须完成建设项目的主体工程,对其他工程部分可以分包给其他建筑企业,但总包企业对整个建设工程的质量负责。在合同履行过程中,如果分包人与发包人发生纠纷,如何确定诉讼当事人。应区别不同情形加以处理:如果分包人是总包人的下属企业,或者分包人与总包人存在隶属关系,虽然下属企业也具有独立法人资格,但仍应以总包人作为当事人;如果分包人是与总包人没有隶属关系的其他建筑企业,分包人因承建工程发生纠纷,应以总包人为当事人,分包人为第三人参加诉讼;如果发包人、总包人和分包人三方协商,由总包人将自己承包的建设项目转让给分包人,则属于合同权利义务的转让,与总包人无关,发生纠纷,应以发包人和受让人为当事人参加诉讼。

(四)因承包人转包或者肢解分包发生纠纷后的诉讼主体问题。《建筑法》和《民法典》明确禁止承包人将承包的工程转包他人以肢解分包。对在转包工程和非法分包的工程纠纷中,违法转包或者肢解分包工程所签订的合同都是无效的。因此造成的工程质量缺陷应由承包人和转包人作为共同诉讼主体,向发包人承担连带责任。

(五)对于临时性机构发包建设工程发生纠纷后的诉讼主体问题。一些新建的工程项目,有关单位往往成立临时性机构(如筹建处等名称),对外进行工程发包。由于临时性机构虽然有一定的组织形式,但没有自己独立的财产,仅是一个工程建设单位的分支机构或者只是代行建设单位的临时职责而已,当建设工程竣工后,该机构随之撤销。审判实践中,对于该类纠纷主体的确定,应考虑所涉及工程的投资单位和竣工工程的最后归口单位,遵循权利义务相一致的原则,列该工程的归口单位或者组织为当事人参加诉讼;如果归口单位不明确的,可以列投资单位或者工程主管部门为当事人。

U882667602

U882667602

U182637395

U182637395