作为豆瓣头部网红,为什么我在微博上接不到广告?思维导图

青烟

2023-03-01

最近的瓜实在有点多,闹得沸沸扬扬的「KOL投放刷量」事件,本周也基本有了实锤:微博官方确认涉事方蜂群文化违规操作,并暂停了该机构所有账号微博的广告投放与接单,但针对博主账号真真假假的各种争议,仍没有停…

树图思维导图提供《作为豆瓣头部网红,为什么我在微博上接不到广告?》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《作为豆瓣头部网红,为什么我在微博上接不到广告?》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5eff967b663870b0d668c429bfe96fc6

思维导图大纲

相关思维导图模版

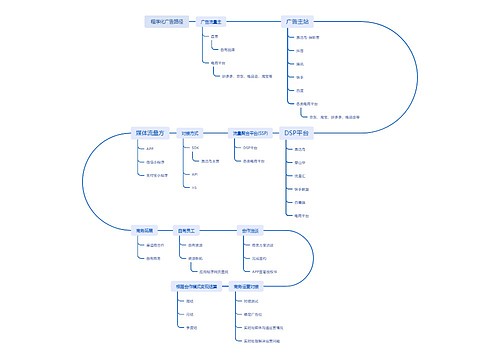

程序化广告路径思维导图

U480696154

U480696154树图思维导图提供《程序化广告路径》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《程序化广告路径》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a5aa79d25b2060bb014ca7bfc15fae43

鱼塘选择途径之媒体网络:案例分析思维导图

U969916863

U969916863树图思维导图提供《鱼塘选择途径之媒体网络:案例分析》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《鱼塘选择途径之媒体网络:案例分析》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:dce4835f9b67d75eaf2d0ec0b8906ca0