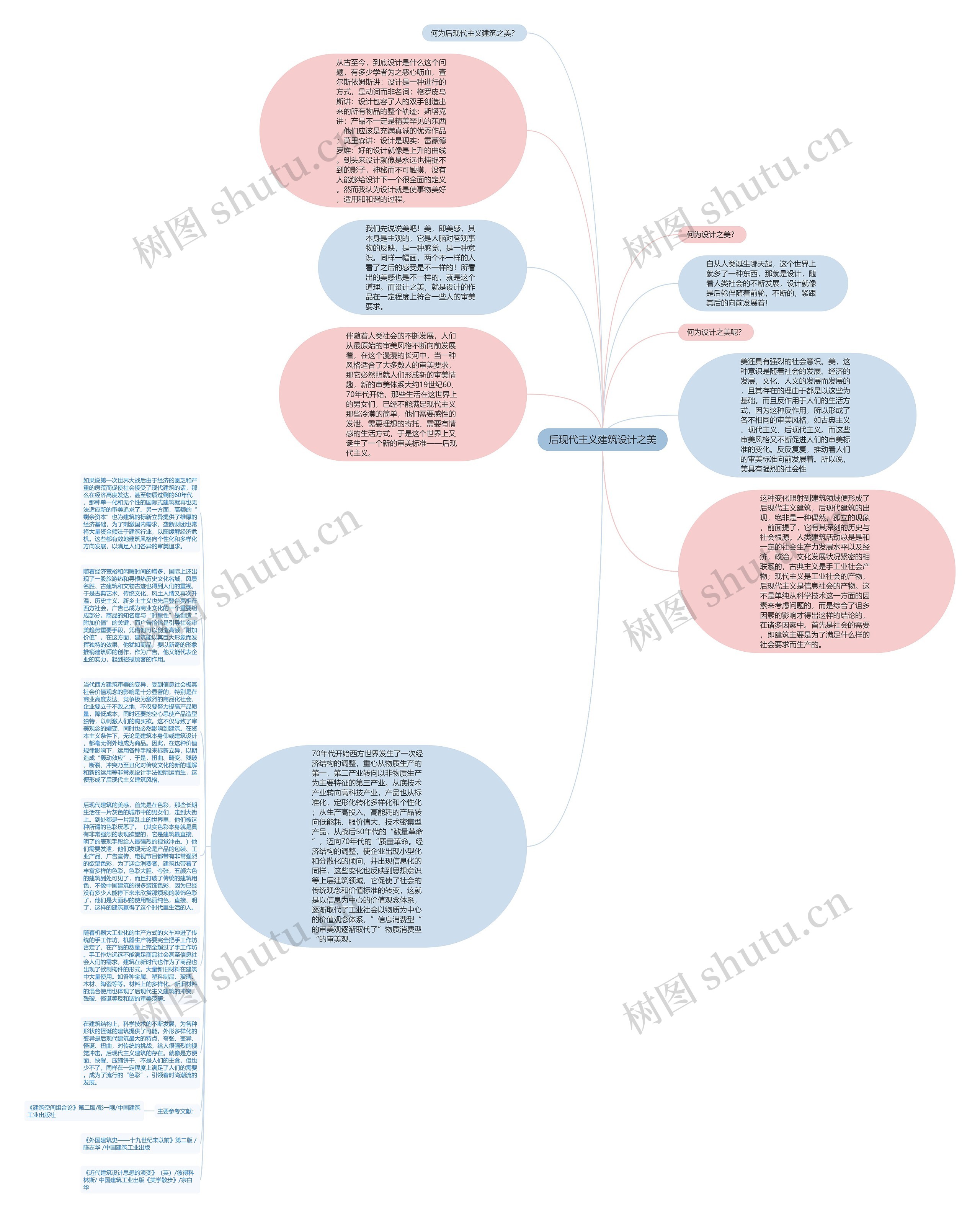

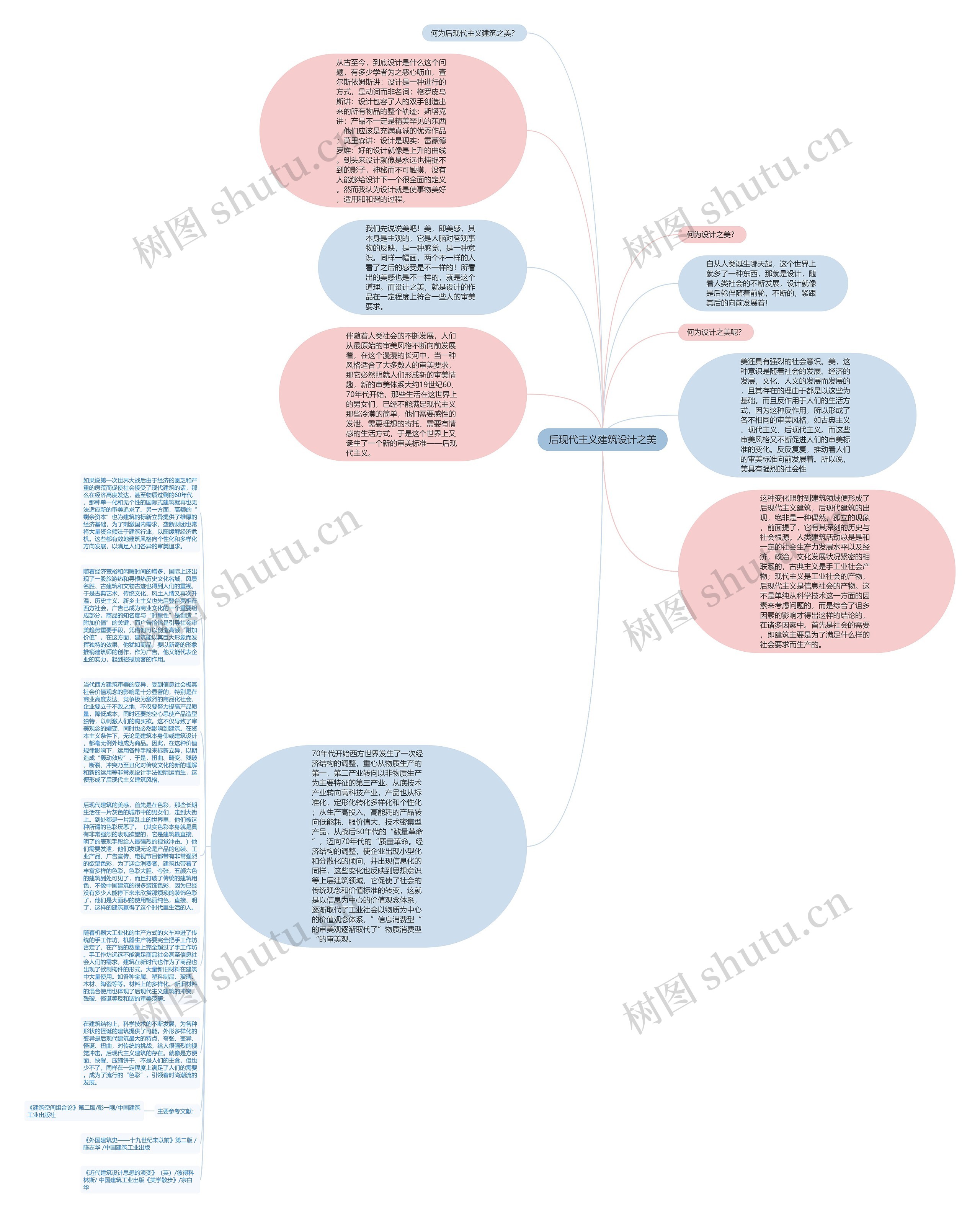

如果说第一次世界大战后由于经济的匮乏和严重的房荒而促使社会接受了现代建筑的话,那么在经济高度发达,甚至物质过剩的60年代,那种单一化和无个性的国际式建筑就再也无法适应新的审美追求了。另一方面,高额的“剩余资本”也为建筑的标新立异提供了雄厚的经济基础,为了刺激国内需求,垄断财团也常将大量资金倾注于建筑行业,以图缓解经济危机。这些都有效地建筑风格向个性化和多样化方向发展,以满足人们各异的审美追求。

随着经济宽裕和闲暇时间的增多,国际上还出现了一股旅游热和寻根热历史文化名城、风景名胜、古建筑和文物古迹也得到人们的重视,于是古典艺术、传统文化、风土人情又再次升温,历史主义、新乡土主义也先后登台亮相在西方社会,广告已成为商业文化的一个重要组成部分。商品的知名度与“时髦性”是创造“附加价值”的关键,而广告恰恰是引导社会审美趋势重要手段,凭借他可以创造高额“附加价值”。在这方面,建筑能以其巨大形象而发挥独特的效果,他犹如商品,要以新奇的形象推销建筑师的创作,作为广告,他又能代表企业的实力,起到招揽顾客的作用。

当代西方建筑审美的变异,受到信息社会极其社会价值观念的影响是十分显著的,特别是在商业高度发达、竞争极为激烈的商品化社会,企业要立于不败之地,不仅要努力提高产品质量,降低成本,同时还要挖空心思使产品造型独特,以刺激人们的购买欲。这不仅导致了审美观念的嬗变,同时也必然影响到建筑。在资本主义条件下,无论是建筑本身仰或建筑设计,都毫无例外地成为商品。因此,在这种价值规律影响下,运用各种手段来标新立异,以期造成“轰动效应”,于是,扭曲、畸变、残破、断裂、冲突乃至丑化对传统文化的新的理解和新的运用等非常规设计手法便阴运而生,这便形成了后现代主义建筑风格。

后现代建筑的美感,首先是在色彩,那些长期生活在一片灰色的城市中的男女们,走到大街上。到处都是一片混乱土的世界里,他们被这种所谓的色彩厌恶了。(其实色彩本身就是具有非常强烈的表现欲望的,它是建筑最直接、明了的表现手段给人最强烈的视觉冲击。)他们需要发泄,他们发现无论是产品的包装、工业产品、广告宣传、电视节目都带有非常强烈的欲望色彩,为了迎合消费者,建筑也带着了丰富多样的色彩,色彩大胆、夸张,五颜六色的建筑到处可见了,而且打破了传统的建筑用色,不像中国建筑的很多装饰色彩,因为已经没有多少人能停下来来欣赏那烦琐的装饰色彩了,他们是大面积的使用艳丽纯色,直接、明了,这样的建筑赢得了这个时代里生活的人。

随着机器大工业化的生产方式的火车冲进了传统的手工作坊,机器生产将要完全把手工作坊否定了,在产品的数量上完全超过了手工作坊。手工作坊远远不能满足商品社会甚至信息社会人们的需求,建筑在新时代也作为了商品也出现了欲制构件的形式。大量新旧材料在建筑中大量使用。如各种金属、塑料制品、玻璃、木材、陶瓷等等。材料上的多样化、新旧材料的混合使用也体现了后现代主义建筑的冲突、残破、怪诞等反和谐的审美范畴。

在建筑结构上,科学技术的不断发展,为各种形状的怪诞的建筑提供了可能。外形多样化的变异是后现代建筑最大的特点,夸张、变异、怪诞、扭曲,对传统的挑战,给人很强烈的视觉冲击。后现代主义建筑的存在。就像是方便面、快餐、压缩饼干,不是人们的主食,但也少不了。同样在一定程度上满足了人们的需要。成为了流行的“色彩”,引领着时尚潮流的发展。

主要参考文献:

《建筑空间组合论》第二版/彭一刚/中国建筑工业出版社

《外国建筑史——十九世纪末以前》第二版 /陈志华 /中国建筑工业出版

《近代建筑设计思想的演变》(英)/彼得科林斯/ 中国建筑工业出版《美学散步》/宗白华