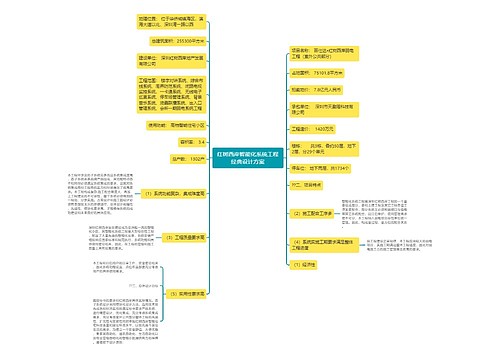

事情发生后有关单位的专家对工程进行了分析讨论,认为应采取以下措施:用挖掘机把这部分进行回填,确保不出现恶性安全事故;对西侧两排锚杆重新进行锁定,以检验在如此大的变形情况下锚杆是否破坏。经过重新张拉锁定,发现西侧两排锚杆完好如初,没有发生破坏。

根据现场破坏情况及锚杆的检验情况,认为破坏是由于某种原因造成土钉墙局部下座、土钉墙体刚度不足以抵抗下挫力造成的。故采取了如下加固措施:

a) 在第二排锚杆与第三排锚杆之间及第三排锚杆下40cm,增加两排9m的土钉,土钉间距为1.2m。在护坡桩附近沉降变形最大的部位,在第二排锚杆上部40cm处增加15根土钉,并用加强筋将其连接。土钉钢筋用Φ32,加强钢筋用Φ22。

b) 上述两排土钉施工结束后,在原第五排每两个土钉孔的中间加一个长6 m、直径2英寸的钢管型土钉。

c) 在施工完上述钢管型土钉后,用加强筋将其连接。然后分段向下开挖,剪开先前所挂钢筋网,清除浮土,并填实,重新挂网喷射混凝土。

d) 在原第六排土钉与第七排土钉之间加打一排6 m长的土钉,土钉水平间距为1.2 m。土钉钢筋用Φ22。

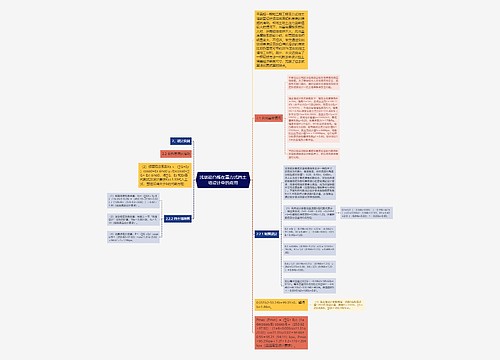

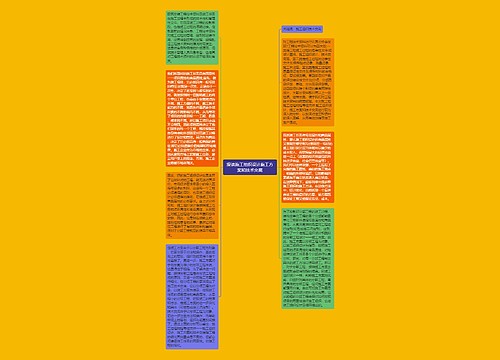

一般情况下土钉墙支护结构的变形及破坏有以下几种:①在非预应力土钉墙支护结构中,在预定的滑裂面附近出现裂缝,这是土钉墙施工中的正常情况;②土钉墙局部发生破坏,这可能是由于喷射混凝土面层滑落造成的,也可能是由于加强钢筋焊接不牢引起的;③土钉墙整体破坏,这可能是由于土钉设计过短或别的原因引起的。但象本工程发生的破坏形式还很少见。在分析事情发生的原因时,存在着很大的争议,矛盾的焦点集中在支护模式上:一种意见认为土钉和锚杆相结合的模式在理论上行不通,土钉是非预应力的,锚杆是通过施加预应力来限制其变形的,两者是矛盾的;而且土钉(Φ22钢筋)是刚性的,锚杆(钢绞线)是揉性的。这些是引起事故的主要原因。

笔者认为岩土工程特别是基坑支护是一门实践性很强的学科,经验对工程设计和施工很重要。实践是检验真理的唯一标准,模式的正确与否应由实践来检验。笔者也考虑到土钉和锚杆受力原理的差异,在施工中尽可能把锚杆张拉的时间向后放,以便土体有一定的变形,土钉有一定的受力后,再进行张拉,而且第二排锚杆张拉的荷载较小,第三排锚杆张拉的荷载较大,当施工到地面以下 6.0 m时才进行了两排锚杆的张拉锁定。在同一工地,使用同一设计方案、同一施工工艺,南侧边坡完整良好,西侧边坡出现了这种破坏,笔者认为土钉和锚杆相结合的模式不是造成基坑西侧边坡下座的主要原因,在以后的施工中也证实了笔者的观点。基坑支护完成以后,施工单位在硬化基坑四周的环形路面时发现,在基坑西侧沉降变形最大的地方附近有一个雨水井,主管道一侧是通的,和别的雨水井相连,另一侧堵死了,有一个小管道直接通向基坑边坡。这种情况发现后,笔者作了认真分析,认为雨水的大量灌入是造成事情发生的主要原因。在基坑西侧1.5m以外地下有一道砖墙,可能是原先某一结构的外墙,其走向和基坑西侧边坡平行,6月1日下雨以后,雨水太大,不断有雨水经管道沿砖墙渗入地下土体之中,在雨水的浸泡之下,土体被软化,土体的凝聚力不断减小,土体强度减小到一定程度,即发生这种情况。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646