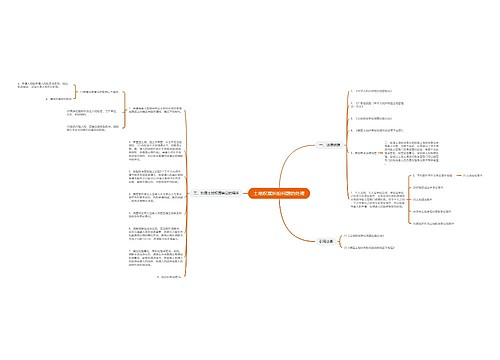

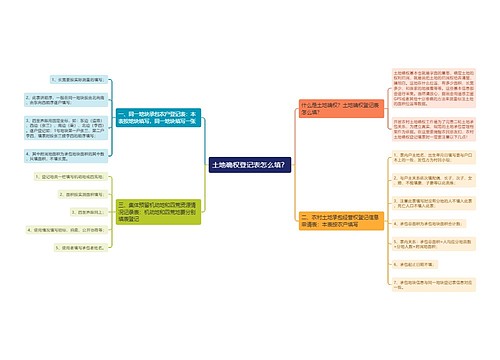

河北开发区用地新政 闲置可收回思维导图

南柯一梦

2023-02-28

河北出台新政,要求对开发区土地进行严格规划。对因企业原因造成的土地闲置,超过约定时间未动工开发满1年的,按照土地出让或划拨价款的20%征缴土地闲置费。未动工开发满两年的,依法无偿收回土地使用权,以下就由树图网小编为你整理介绍。

树图思维导图提供《河北开发区用地新政 闲置可收回》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《河北开发区用地新政 闲置可收回》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:9c238b1ade4577b21267fb11aceb18a2

思维导图大纲

相关思维导图模版

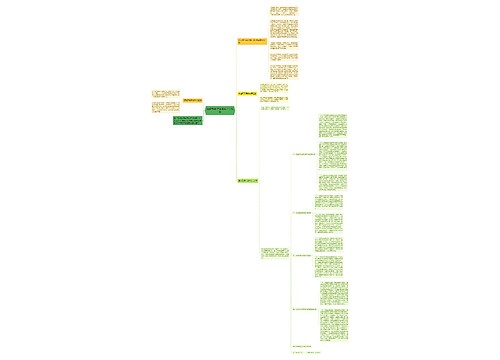

用地规划许可证发证总数量思维导图

U668417292

U668417292树图思维导图提供《用地规划许可证发证总数量》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《用地规划许可证发证总数量》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:dac521a0987bf2961a70f7bc271efc30

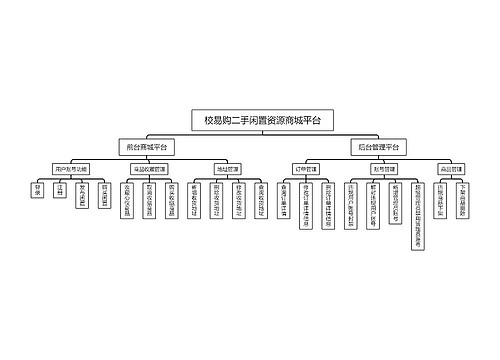

校易购二手闲置资源商城平台思维导图

U861302740

U861302740树图思维导图提供《校易购二手闲置资源商城平台》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《校易购二手闲置资源商城平台》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:46e0dd2be268b6ba4c74e947d763671d