“关键问题是,城市规划如何既反映时代和城市经济发展的要求,又保持历史的持续性,这样才能谈得上城市的协调和可持续发展。”高毅存说。

针对千年古都北京城的未来,和中国城市化进程中的规划思路,4月30日,《商务周刊》采访了担任北京城市规划学会秘书长一职的高毅存博士。

《商务周刊》:北京市政府刚刚发布了重新规划天安门、长安街等重点地区的消息,您对这次重新规划如何评价?这是否说明规划方案的频繁变动是中国城市化进程加速的必然产物?

高毅存:城市化加速发展带动城市规划变得活跃,这是肯定的。但城市发展的总体预测或者大致方案,却是不宜时常变动的,而城市规划的微观科目,即控制性详细规划的变化则可以是经常的。

虽然我并不具体了解天安门、长安街地区重新规划的细节,但这种控制性详细规划涉及到的具体用地情况、建筑密度、高度容积率、绿地率、基础设施和公共服务设施配套等,都有明确的指标体系。我认为,当城市的实际发展情况发生变化时,规划随之发生相应变化,以更加符合实际需求和未来几年的经济发展的实际情况是具有现实意义的。

还有一个例子是,我亲自参与的奥运会场馆规划,从2001年立项至今,规划变更了很多次,从重新设计,到场馆的集体瘦身,再到与周围生态环境的重新规划,每一次规划变更,无疑是在应和2008年奥运会绿色与和谐的主题,并在一次次规划中贴近北京的实际情况。

然而,整体的城市规划毕竟不同。1950年,梁思成与另一位城市规划专家陈占祥先生共同撰写了《关于中央人民政府中心区位置的建议》。这份著名的“梁陈方案”建议,在北起圆明园,南至丰台、公主坟至月坛之间的北京西郊,开辟新的行政中心,这样,北京古城可以作为一个整体得到完整的保留,并且北京可以形成旧城、商务区、行政区三个完整的中心,也更能体现北京作为政治和文化中心的地位。

但是这个方案被政府否定了,北京也一度被赋予更多的经济中心的功能。现在不同了,现在的北京已经明确定位于历史文化名城和政治中心,新的城市定位势必产生新的城市规划。

《商务周刊》:但中国城市的定位和规划方案很容易因为政府的换届而频繁变更。我注意到在您2004年的《城市规划与城市化》一书中也提及,城市发展加速,我们应该慎重地借鉴欧美等国家城市的经验,保持城市发展的延续性。

因为英国每个新城规划均有市民参与,其规划也更具灵活性。事实证明,从1950年开始至1980年代,英国经济增长并不乐观,但其稳定的就业率以及社会整体的进步,与这种稳定而完善的城市规划不无关系。

还有一个例子是澳门,澳门是在三次产业大转型中完成城市规划的。第一次是1557年到1640年间,当时澳门经济增长来自于东西方贸易周转。1800年左右,鸦片走私贸易和苦力贸易曾成为澳门政府主要的税收来源,博彩业也开始在澳门出现,并在50年后成为澳门经济发展的主要驱动力。在产业变动中,澳门的定位逐渐清晰为“周转旅行港”,并且在19世纪末建设了大量的度假酒店,配合博彩业成为城市的主体。这样,不管未来产业如何变动,其地理和经济优势中最基本的特质不变,这就是其城市规划中的持续性。

其实,不管是在欧洲还是亚洲,所有的城市规划都是共通的。就是在一系列与产业、宏观经济环境、人口因素、地理因素相关的复杂因素和指标中找到恒定值,为该城市规划确定最基本的指标。

或许你会怀疑,那些城市规划中恒定因素是否的确在中国城市中存在。我们看到,很多城市在高速城市化进程中因为缺乏准确定位而迷失自己,城市规划处于不断变动的状态,但是要知道,越是处于城市化进程的剧变期,越是迫切需要一种稳健的城市规划。

北京等大型城市发展的进程已经足以说明问题。农村人口向城市拥挤,造成了城市规模的膨胀,生态环境得不到补偿——现在的城市发展是由内向外的膨胀式增长。从中心城到二环、三环,现在已经超出了六环。城市“大饼症”的诞生,使得核心城市规划变得更加困难。所以,城市真正的承受力与长远规划冲突时,我们需要对城市规划进行重新认识。

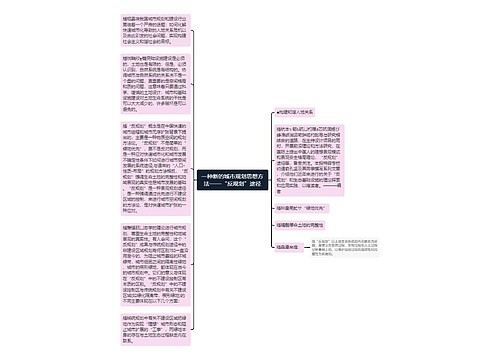

《商务周刊》:那么如何才能诞生一个有效的城市规划方案,使得城市在未来发展中受益?

高毅存:首先我要说,城市规划师并不是预言家,但城市规划的确要考虑城市未来发展的因素,并且要统观城市发展的大局。广州不能脱离珠三角地域的整体经济战略,南京则需要在长江经济带中寻找自己的地理特点和优势。城市是每个经济区域中的棋子,规划师就是使该棋子在这盘棋局中发挥作用,并且预计可能要走的下一步棋。

再者,现在的城市规划已经纳入了生态因素,但我们并不能一味地追求生态和绿地指标。100多年前,英国建筑规划师爱布尼·哈罗德和托马斯·莫尔提出了“花园城市”的设想,花园城市随后在欧美等国实践,曾一度被认为是最适宜人们居住的梦想城市。但是现有的城市中,尤其中国的大小城市都存在着牺牲民宅扩建绿地的现象,有时甚至因为兴建绿地而大规模迁徙,这种规划显然是不可取的。从国外经验来看,花园城市并不等于宜居城市,以人为本的规划方案才能使城市从中长期受益。