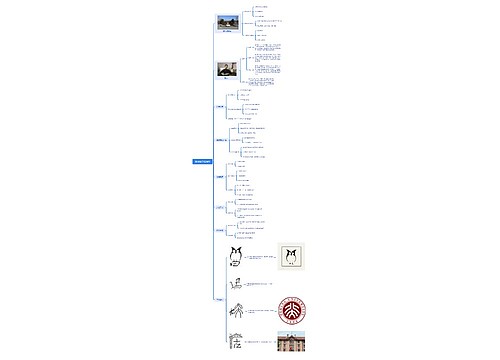

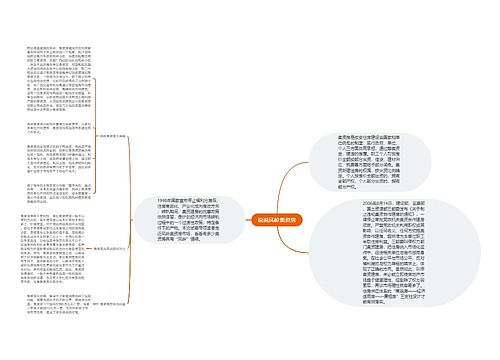

党政机关、事业单位集资建房引发三大社会危害思维导图

情书

2023-02-28

核心内容:党政机关、事业单位集资建房会引发哪些危害?下面,树图网房地产小编为您详细介绍相关的知识内容。

树图思维导图提供《党政机关、事业单位集资建房引发三大社会危害》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《党政机关、事业单位集资建房引发三大社会危害》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:0ef3bebe00437a7ec4ba75a29431d173

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

北京鲁迅博物馆思维导图

U982669071

U982669071树图思维导图提供《北京鲁迅博物馆》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《北京鲁迅博物馆》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:46dd5fb39ac0566fc4fa2033f0feb486

![[集资房买卖]集资房买卖是否受法律保护(三) [集资房买卖]集资房买卖是否受法律保护(三)](https://pic.shutu.cn/shutu/static/2023/02/28/fa39c7/fa39c77cc8068ff3fda03eae24543de5.jpeg!w500?v=36558815)