房地产权属登记与实际情况不符如何处理?思维导图

清泪尽

2023-02-27

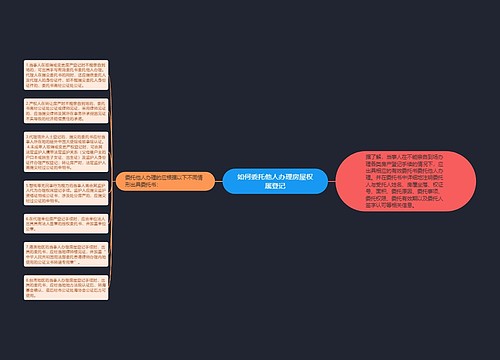

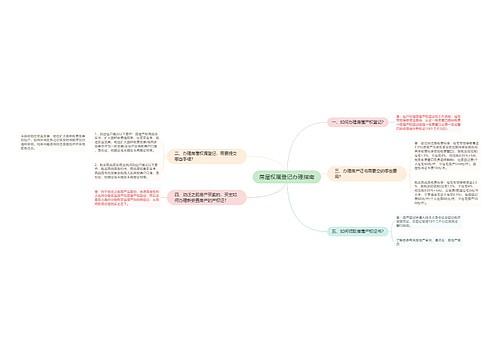

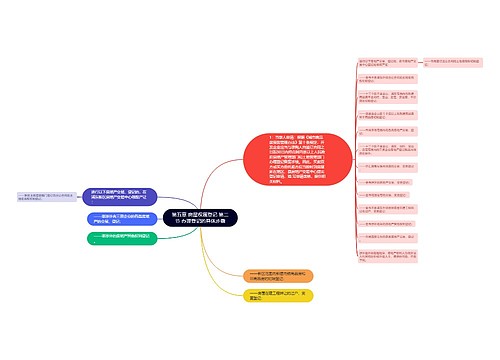

房屋权属登记与实际情况不符该如何处理,本文通过案例分析房屋权属登记在实际操作中产生的房产纠纷处理方法以及处理法律依据。

树图思维导图提供《房地产权属登记与实际情况不符如何处理?》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《房地产权属登记与实际情况不符如何处理?》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:04ae0f43bd433ccecde5f4bd241817e8

思维导图大纲

相关思维导图模版

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

第六章 群体传播与组织传播_副本思维导图

U882673919

U882673919树图思维导图提供《第六章 群体传播与组织传播_副本》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第六章 群体传播与组织传播_副本》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49