某保险公司诉A航空公司、B航空公司货物运输赔偿纠纷案思维导图

心奴

2023-02-26

在两个承运人加拿大航空公司和Andes公司之间,无疑Andes公司应对损失承担责任。显然,Andes 公司知道或处于一种知道的位置并且应该知道货物的性质,即干冰包装、易腐、冷冻储存。Andes 公司的代理人承认收到货物时货物处于一种良好的状态,航空货运单和箱子标明了危险警告。前已提到,Andes 公司确认了加拿大航空公司向其预订的 2月4日101航班,涉及到的每一个人有理由相信这个易腐的托运物将在101航班上运输。至于为什么Andes 公司的101航班延误,只有Andes 公司自己清楚它整个一周航班计划被

树图思维导图提供《某保险公司诉A航空公司、B航空公司货物运输赔偿纠纷案》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《某保险公司诉A航空公司、B航空公司货物运输赔偿纠纷案》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1dbec8fda8be0ca5830dc78b24090b28

思维导图大纲

相关思维导图模版

HarmonyOs思维导图

U882124307

U882124307树图思维导图提供《HarmonyOs》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《HarmonyOs》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33b352332cd61ae9bda089308243d88b

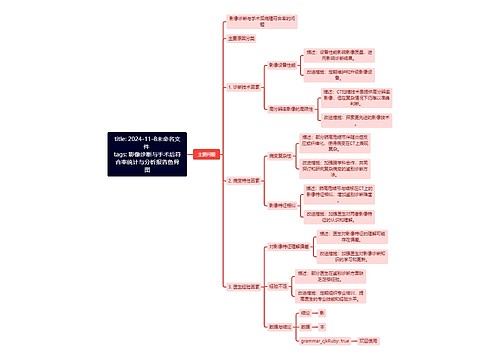

title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图思维导图

U880271396

U880271396树图思维导图提供《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f19c198bf7435acf7735ee5051a89d7b

相似思维导图模版

思维导图模版推荐

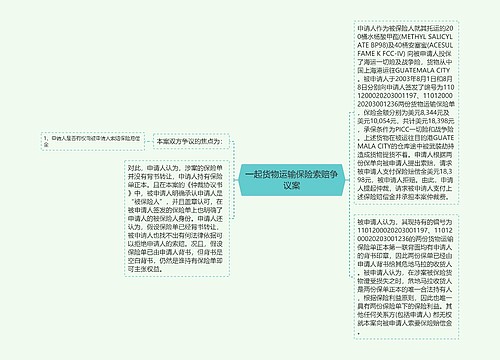

一起货物运输保险索赔争议案思维导图

2023-02-26 02:24:39

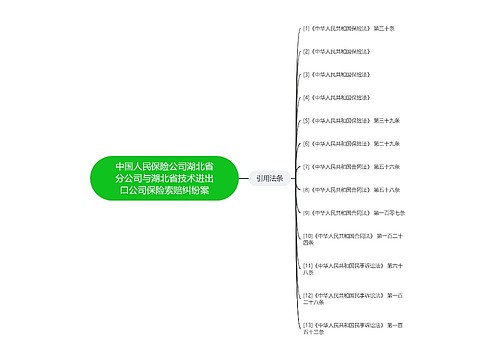

中国人民保险公司湖北省分公司与湖北省技术进出口公司保险索赔纠纷案思维导图

2023-02-26 02:24:47

中国人民保险公司广东省分公司诉深圳金秀国际仓运有限公司海上货物运输合同货损纠纷案思维导图

2023-02-26 02:24:51

网络证据在审判中的适用——平保北京分公司诉艾派克斯公司海上货物运输合同案思维导图

2023-02-26 02:24:19

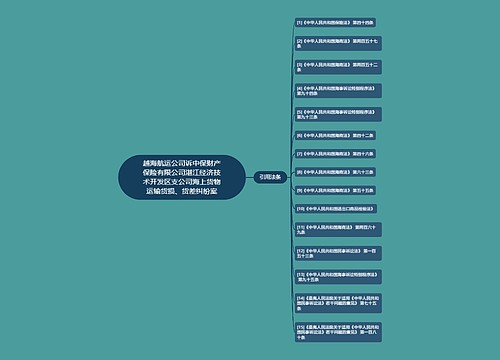

越海航运公司诉中保财产保险有限公司湛江经济技术开发区支公司海上货物运输货损、货差纠纷案思维导图

2023-02-26 02:24:31

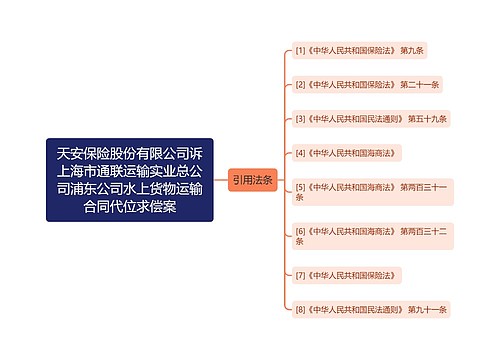

天安保险股份有限公司诉上海市通联运输实业总公司浦东公司水上货物运输合同代位求偿案思维导图

2023-02-26 02:24:23