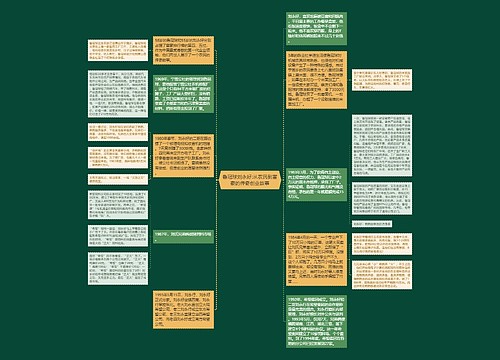

许志华:最艰难的创业时光思维导图

峡路再相逢

2023-02-25

年仅30岁的许志华等来了自己的加冕时刻。9月29日,匹克体育用品有限公司在香港成功上市,从2001年起子承父业的他,让这家偏居福建晋江的家族企业摆脱了成长的诅咒,去年销售额达20.4亿元,业绩连续三年保持60%以上的增长。咨询机构弗若斯特沙利文在去年11月对中国28个城市的4000名消费者的调查显示,匹克已是中国最著名的三个篮球鞋制造商之一。更加引人注目的是,匹克在国内体育用品品牌中拥有的豪华NBA球员签约阵容,包括小牛队后卫杰森。基德(JasonKidd)、火箭队小前锋肖恩。巴蒂尔(ShaneBatti

树图思维导图提供《许志华:最艰难的创业时光》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《许志华:最艰难的创业时光》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f327f93ba07357e719b45bf47b402e46

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a