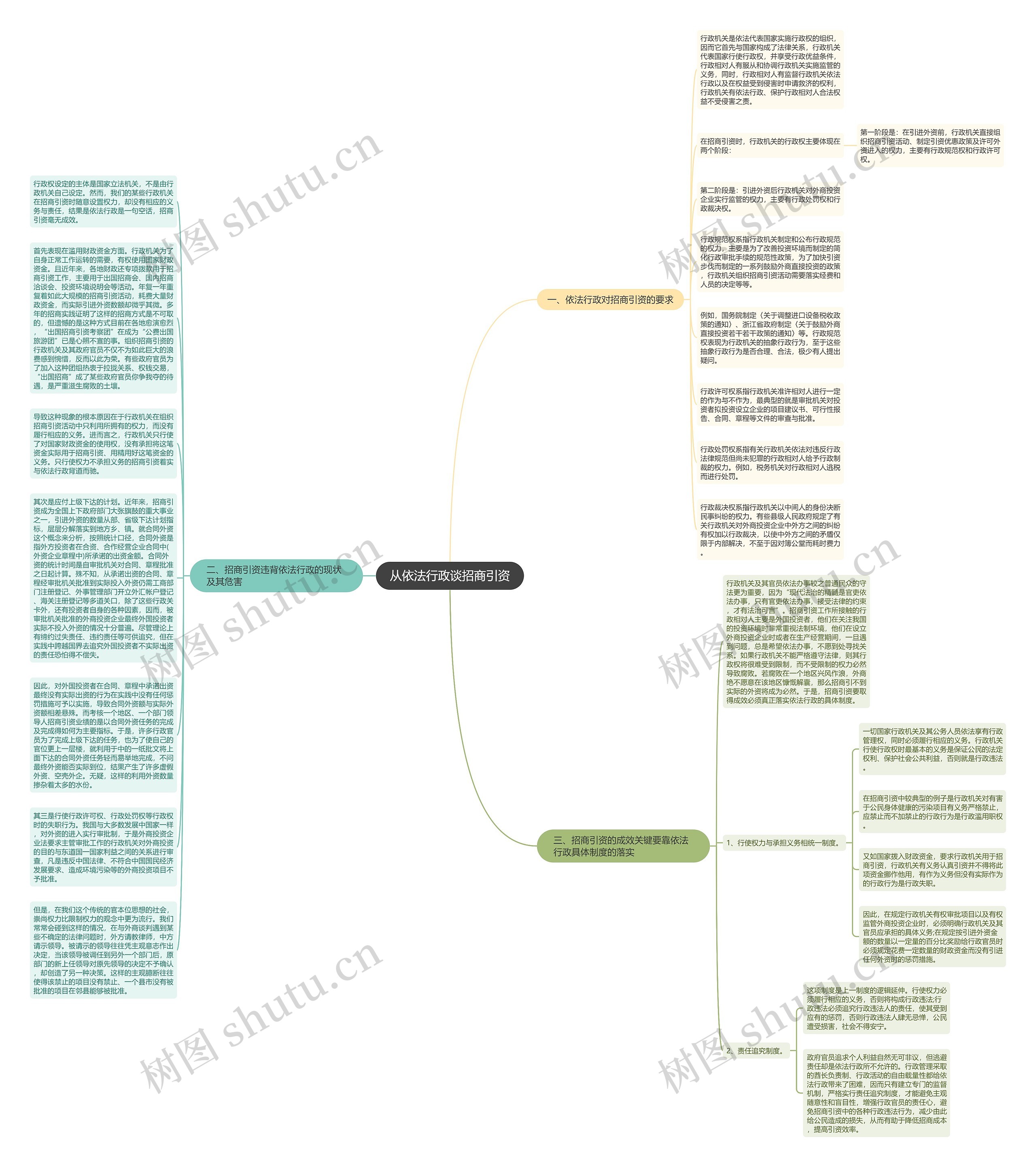

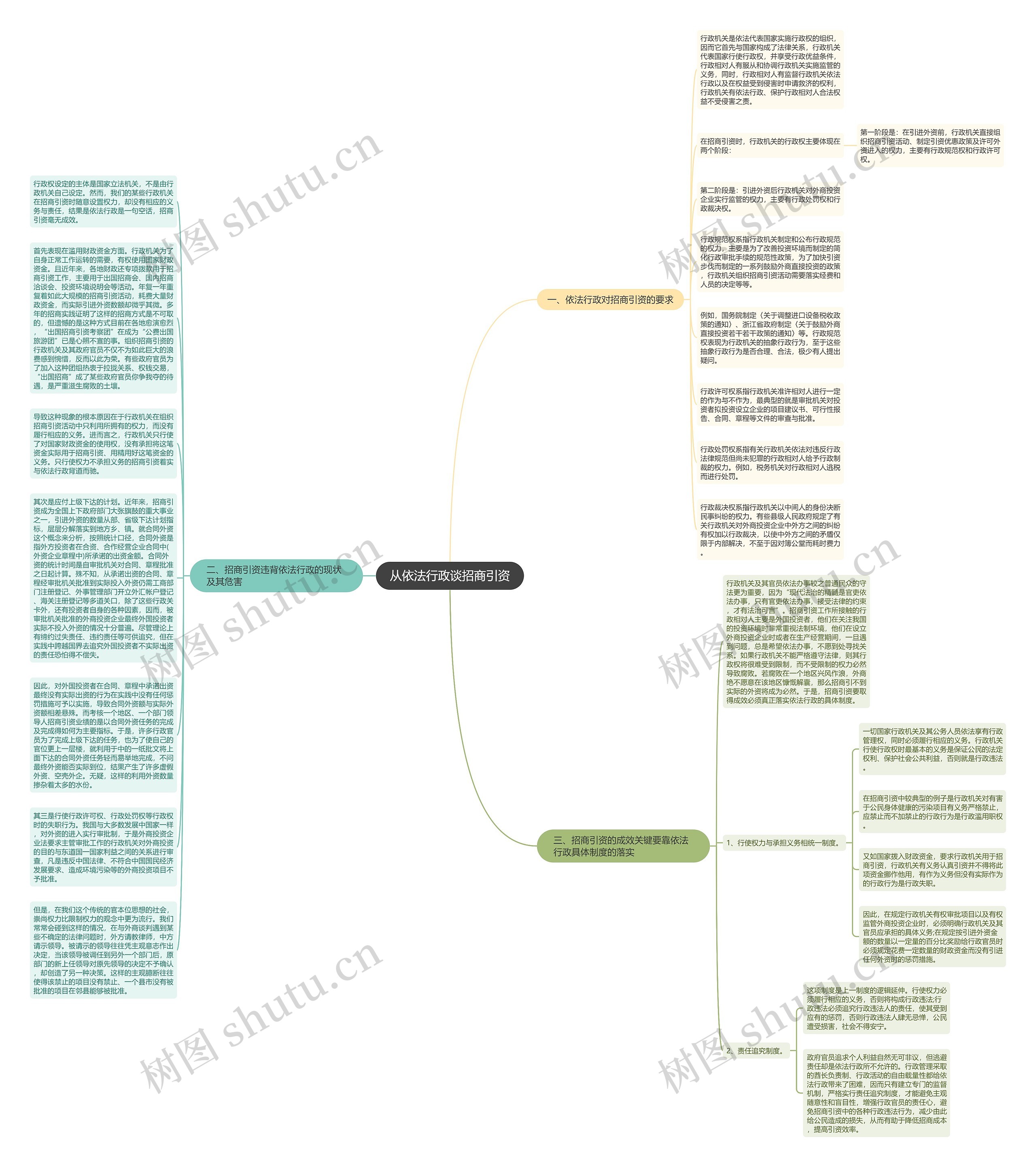

行政权设定的主体是国家立法机关,不是由行政机关自己设定。然而,我们的某些行政机关在招商引资时随意设置权力,却没有相应的义务与责任,结果是依法行政是一句空话,招商引资毫无成效。

首先表现在滥用财政资金方面。行政机关为了自身正常工作运转的需要,有权使用国家财政资金。且近年来,各地财政还专项拨款用于招商引资工作,主要用于出国招商会、国内招商洽谈会、投资环境说明会等活动。年复一年重复着如此大规模的招商引资活动,耗费大量财政资金,而实际引进外资数额却微乎其微。多年的招商实践证明了这样的招商方式是不可取的,但遗憾的是这种方式目前在各地愈演愈烈,“出国招商引资考察团”在成为“公费出国旅游团”已是心照不宣的事。组织招商引资的行政机关及其政府官员不仅不为如此巨大的浪费感到惋惜,反而以此为荣。有些政府官员为了加入这种团组热衷于拉拢关系、权钱交易,“出国招商”成了某些政府官员你争我夺的待遇,是严重滋生腐败的土壤。

导致这种现象的根本原因在于行政机关在组织招商引资活动中只利用所拥有的权力,而没有履行相应的义务。进而言之,行政机关只行使了对国家财政资金的使用权,没有承担将这笔资金实际用于招商引资、用精用好这笔资金的义务。只行使权力不承担义务的招商引资着实与依法行政背道而驰。

其次是应付上级下达的计划。近年来,招商引资成为全国上下政府部门大张旗鼓的重大事业之一,引进外资的数量从部、省级下达计划指标,层层分解落实到地方乡、镇。就合同外资这个概念来分析,按照统计口径,合同外资是指外方投资者在合资、合作经营企业合同中(外资企业章程中)所承诺的出资金额。合同外资的统计时间是自审批机关对合同、章程批准之日起计算。殊不知,从承诺出资的合同、章程经审批机关批准到实际投入外资仍需工商部门注册登记、外事管理部门开立外汇帐户登记、海关注册登记等多道关口,除了这些行政关卡外,还有投资者自身的各种因素,因而,被审批机关批准的外商投资企业最终外国投资者实际不投入外资的情况十分普遍。尽管理论上有缔约过失责任、违约责任等可供追究,但在实践中跨越国界去追究外国投资者不实际出资的责任恐怕得不偿失。

因此,对外国投资者在合同、章程中承诺出资最终没有实际出资的行为在实践中没有任何惩罚措施可予以实施,导致合同外资额与实际外资额相差悬殊。而考核一个地区、一个部门领导人招商引资业绩的是以合同外资任务的完成及完成得如何为主要指标。于是,许多行政官员为了完成上级下达的任务,也为了使自己的官位更上一层楼,就利用于中的一纸批文将上面下达的合同外资任务轻而易举地完成,不问最终外资能否实际到位,结果产生了许多虚假外资、空壳外企。无疑,这样的利用外资数量掺杂着太多的水份。

其三是行使行政许可权、行政处罚权等行政权时的失职行为。我国与大多数发展中国家一样,对外资的进入实行审批制,于是外商投资企业法要求主管审批工作的行政机关对外商投资的目的与东道国一国家利益之间的关系进行审查,凡是违反中国法律、不符合中国国民经济发展要求、造成环境污染等的外商投资项目不予批准。

但是,在我们这个传统的官本位思想的社会,崇尚权力比限制权力的观念中更为流行。我们常常会碰到这样的情况,在与外商谈判遇到某些不确定的法律问题时,外方请教律师,中方请示领导。被请示的领导往往凭主观意志作出决定,当该领导被调任到另外一个部门后,原部门的新上任领导对原先领导的决定不予确认,却创造了另一种决策。这样的主观臆断往往使得该禁止的项目没有禁止、一个县市没有被批准的项目在邻县能够被批准。