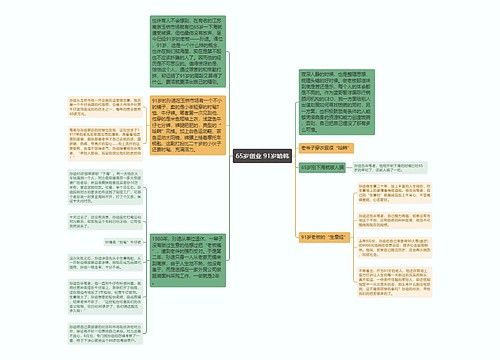

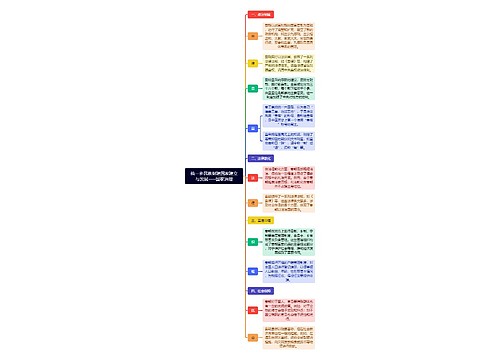

但那时,计划经济体制依旧根深蒂固,一个小小的校办厂要啥没啥,老赵靠着四处硬磕,终于要了点计划外的边角料。可是,第一个沙发做成了,竟然没人敢买,因为是“计划外”的。“那时候,真是难啊!工人捧着铁饭碗根本不干活!销售渠道也不通。”赵建国叹了口气,“可是,再难也得上”。

他四处寻找销路,想尽了办法,最后地安门的一家委托商行被“磨”得不行,勉强同意按“旧货”代销他们的沙发。谁知,沙发竟然随摆随卖。于是,这个校办小厂有了活路,开始批量生产。

之后,赵建国推行了一系列在当时非常超前的管理方法,如设置任务量、计件付酬、超额奖励以及来料加工等,很大程度上提升了工厂的效率和产量。第一年,校办厂获得纯利2万多,第二年获利5万多,第三年达到了8万多。

离开学校的时候,赵建国孑然一身,并没有人们想象中的大笔财富。“那时工人每个月能挣到七八十块,我却是固定工资49块5毛,一分钱也没多挣。不过,经营校办厂让我跑出了路子,收获了经验,这也是我创业的基础。”

在一片推平的垃圾场上,使用土坯、竹竿和捡来的旧油毡等,赵建国几乎零成本地建起了厂房。1984年,建国木器厂正式成立,同时一张遍布全国的网络也正在搭建。这张网将原料供应商、木工班、图纸设计队等资源整合在一起,由他们提供半成品,而赵建国负责组装成成品后在自己掌握的渠道中销售。

于是,赵建国有了双重身份,他既是生产商又是渠道商,并且在这两个领域里都战绩显赫。赵建国曾经引领了京城铁艺床、弯曲木以及皮沙发三次流行风潮,这为他掘到了数桶金。赵建国戏称自己是圈里最早的大倒爷,是他最早把广东的家具运到北京,再批发销售。而恰恰是这个时候,国内出现了两次抢购风。就在这两年,老赵依靠渠道资源,轻松完成了资本的原始积累。

之后,老赵在商场上越玩越轻松。转眼到了1992年,赵建国创建了集美家具城,专门销售家具。敏锐的市场捕捉力让他屡战屡胜,代理唐山生产的一种欧式床头掀起了北京“床头革命”,力捧穗宝床垫则使其成为国内著名品牌。短短几年,集美已经成为了北京最大的家具经销商。

为了进一步扩大经营规模,1999年-2000年,集美投入巨资对卖场进行翻修、扩建。然而部分卖场开业还不到半年,2000年11月13日,一纸拆迁令放在了赵建国的面前,因为奥运场馆建设征地,位于五棵松路边的集美家具城需要限期拆除。

别看事后赵建国谈到此事的时候,表情十分平静,但当时“感觉就是天塌下来了!”集美常务副总刘志萍告诉记者,“那时他大病了好多天”。赵建国表示,“我们是占地最大的商户,很多人都劝我带头不拆,去跟政府谈判。但是咱不能这么干,奥委会考察团马上就要来了,我们不能影响北京的形象。”拆迁为集美带来的最直接的损失就是4000多万元,还有刚刚竣工的消防设施、刚增容的大型变压器和空调系统等。“一百多个厂商的哭诉却让我有点为难。”但思前想后,赵建国决定不向国家要一分钱,自行承担全部损失。拆迁工作最终顺利完成,这是赵建国至今感到最光荣的一件事。

这件事说起来轻松,但实际迁拆后,另觅新址的集美除了这两字的招牌已经一无所有了。不过,另觅新址为集美带来了更大的发展空间。在长期合作中与集美建立了信任的商户大部分搬迁到了定慧桥新址,为了回报商户的信任,赵建国特别“偏心”,在拆迁中受损失最重的建材、灯具这两块,至今享受着远低于其他商户的租金。2001年3月28日,在停业不到两个月后,定慧桥集美便落成并重新开张,销售5月份进入旺季,7月份便迎来了销售历史最高峰。

定慧桥店火了,赵建国并没有满足,他又开始筹划新的项目。2003年底首钢搬迁,政府希望民营企业能够帮助解决一部分人员就业和旧址翻新,集美与首钢带钢厂项目开始了接触。

在很多人的眼中,位于南四环的这个厂址是一块“死地”,这块地南边是一条深沟路,北面没有公路,东边被铁道围住,只有西面有一条几米宽的小马路。没人相信这个地方能够在商业上取得成功,但是赵建国偏偏有勇气啃这块硬骨头,而且就把它干成了。“当时这个地方就是很破的一片厂房,而且要价很高,我们经过测算,一跺脚接受了所有的条件。”

在竞争激烈、浮沉不断的京城家居圈,“集美从最早1995年的3600平米卖场,发展到今天的总体量40多万平米,用了13年的时间,我们扩张了100多倍。”作为掌门人,集美令人惊讶的发展速度和稳定的业绩让赵建国足以笑到最后。

赵建国,京城家居圈资产最丰厚的老板之一,旗下拥有卖场、建材、建筑、广告等多项产业;但是,他从不张扬,对谁都是一副宽厚的笑脸,一贯的豁达和对行业的贡献让竞争对手都对他竖大拇哥。从小吃过苦的他,愿意回馈社会,多年如一日的善举,让好多没见过他的人也会在心中默念一声——好人啊!

U177286046

U177286046

U874654628

U874654628