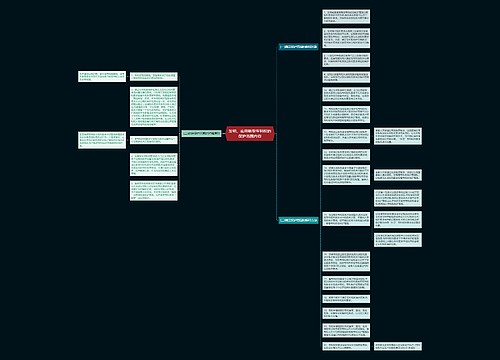

等同原则在实用新型专利侵权诉讼中的适用思维导图

不爱计较

2023-02-25

侵权

诉讼

专利

新型

原则

实用

等同

要求

权利

专利法

实用新型专利

一、 引言

树图思维导图提供《等同原则在实用新型专利侵权诉讼中的适用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《等同原则在实用新型专利侵权诉讼中的适用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:dbc6c8714797115e121e255270307425

思维导图大纲

相关思维导图模版

等同原则在实用新型专利侵权诉讼中的适用思维导图模板大纲

等同原则作为专利侵权判定原则,一经问世就备受争议,即使在专利大国的美国,其最高法院也在如何适用等同原则进行专利侵权判定上,摇摆不定,究其原因,就在于法官在具体认定等同侵权时,行使自由裁量权,具有主观不确定性。近年来,越来越多的法院在专利侵权诉讼中运用等同原则判案,已引起业内和社会公众的普遍关注,等同原则的司法适用关系到如何把握对专利权人的合理正当的保护与对公众的法律稳定型及其合理利益保护的平衡,特别是对没有经过实质审查的实用新型专利,这两者的平衡就更加敏感和重要。本文试图从一起被列为2004年浙江省十大知识产权典型案例的一实用新型专利侵权纠纷案入手,探讨等同原则的适用范围与合理的限制,以期更加准确地理解专利保护制度,真正做到在保护专利权人权益的同时,又不侵害公众利益。

二、案件概述

1999年6月8日,申请人向国家知识产权局专利局提出“一种可拆的方向把式车把手”(申请号99233491.8)专利申请,2000年6月14日获得授权。同日,专利权人授权许可A公司独占性使用该项专利。2000年8月8日,该公司针对滑板车的相关专利保护申请,依法扣留了B公司生产的侵权嫌疑产品30248辆,涉及金额563968美元。为此,A公司支付知识产权海关保护保证金460余万元。2002年4月,A公司向法院起诉,请求判令B公司:1、立即停止侵权,销毁侵权产品;2、在全国性报刊杂志上承认侵权、赔礼道歉、消除影响;3、赔偿损失80万元;4、承担调查取证、海关保护请求相关费用等共计20万元。B公司答辩称其产品与专利既不相同也不等同,请求驳回A公司的诉讼请求。

杭州市中级人民法院经审理认为:B公司制造销售的滑板车车把手所使用的技术与ZL99233491.8专利技术相比,由于不具备“把手架横管两端各设有一圈定位孔”这一必要的技术特征,即不能实现ZL99233491.8专利说明书所述的“由于在把手架横管两端各设有一圈定位孔,因此,通过调整定位齿在定位孔中的嵌卡位置,即可方便地调整左、右车把手尾端与车把手横管之间的角度,以利于使用者处于最佳握持状态骑乘车辆”这一技术效果,故二者既不相同也不构成等同,于2002年9月9日判决驳回A公司的诉讼请求。A公司不服该判决,提出上诉。

浙江省高级人民法院经审理查明:被控侵权产品实物与专利权利要求技术特征的比较情况为:

权利要求 被控侵权产品 1 把手架竖管 把手架竖管 2 把手架横管 把手架横管 3 左、右车把手 左、右车把手 4 U形弹性扣 U形弹性扣 5 弹性软索 弹性软索 6 把手架横管两端各设有一圈定位孔,并固装在把手架竖管端部 把手架横管两端各设有一个定位孔,并固装在把手架竖管端部

7 一端部设有两通孔的左右车把手 一端部设有一通孔的左右车把手

8 两端设有定位凸齿的U形弹性扣 一端设有定位凸齿的U形弹性扣 9 U形弹性扣的定位凸齿嵌装于车把手定位孔中 U形弹性扣的定位凸齿嵌装于车把手定位孔中

10 左、右车把手插装于把手架横管两端 左、右车把手插装于把手架横管两端 11 U形弹性扣的定位凸齿嵌卡于把手架横管的定位孔中将左、右车把手与把手架横管定位 U形弹性扣的定位凸齿嵌卡于把手架横管的定位孔中将左、右车把手与把手架横管定位 12 弹性软索穿装在把手架横管中 弹性软索穿装在把手架横管中 13 弹性软索两端固定在左、右车把手内 弹性软索两端固定在左、右车把手内 区别技术特征为6、7、8三项。

浙江省高级人民法院认为:根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第一款“专利法第五十六条所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求’是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围”的规定,在发明和实用新型专利侵权判定时,必须先确定专利的保护范围,然后才能将被控侵权产品和权利要求做比较。权利要求是关于专利保护范围的一个法律文件,是确定专利保护范围的直接依据。专利说明书和附图在解释权利要求时处于从属地位,其本身不能够确定保护范围。在解释权利要求时,既不应盲目的把专利权的保护范围解释得过宽,以免影响到公众利益;也不应解释得过窄,以免使专利的价值降低。需要强调的是实施例对用来解释和支持权利要求虽然十分重要,但不应用实施例来限制专利的保护范围。

本案专利权利要求中对左右车把手是直管还是弯管并无限定,不应用说明书附图所体现的实施例来限制权利要求,认为权利要求仅仅保护车把手为弯管的技术方案。在被控侵权产品与权利要求中车把手都是直管的情况下,被控侵权产品的“一个定位孔”与专利权利要求的“一圈定位孔”对实现可拆卸连接来说,两者采用的手段、实现的功能以及达到的效果是基本相同的。“一圈定位孔”的孔数至少在两个以上,与一个定位孔之间,区别仅在于孔数。这种区别并不导致实现功能、达到效果的不同,两者均实现了定位的作用,同时又可拆卸。并且,本领域普通技术人员在“一圈定位孔”的基础上,很容易联想到“一个定位孔”的解决方案。其他两处区别比较与“一圈定位孔”和“一个定位孔”的比较存在本质上的关联,与至少两个定位孔相对应的左右车把手通孔、定位凸齿数,一般而言也需两个以上,专利权利要求明确“一端部设有两通孔的左右车把手”和“两端设有定位凸齿的U型弹性扣”。同理,被控侵权产品的通孔数与定位凸齿数也是由横管上的“一个定位孔”的技术特征所决定的。通孔数与定位凸齿数的区别,仅仅是数量上的不同,在采用的手段、实现的功能以及达到的效果上均是基本相同的。并且,这是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征。本案被控侵权产品技术特征与专利权利要求书所记载的专利技术特征存在三处区别,虽不构成字面意义上的侵权,但均构成等同。

三、评析

3.1 关于权利要求的解释

涉案专利只有一项权利要求,且只有一个附图体现其把手为弯管的实施例。而权利要求中的标的物是一种可拆的车把手,据此,浙江省高院认为:“本案专利权利要求中对左右车把手是直管还是弯管并无限定,不应用说明书附图所体现的实施例来限制权利要求,认为权利要求仅仅保护车把手为弯管的技术方案。”这正是一个值得商榷的关键点。这涉及当权利要求与说明书或附图的表述不一致的时候,如何理解权利要求的问题。由于对权利要求的解释涉及到专利保护范围的确定,稍有不慎,就会伤害无辜的公众,因此必须要搞清楚两者的关系。

尽管权利要求是关于专利保护范围的一个法律文件,是确定专利保护范围的直接依据。但是,专利说明书和附图在解释权利要求时并不是处于从属地位,因为专利法第26条还告诉我们,权利要求要得到说明书和附图的支持,使得本领域的技术人员不需要花费创造性的劳动就能实现,否则,就构成了专利无效的理由了。权利要求的各项技术特征一定要出自说明书或附图,不能是无源之水、无本之木,两者的关系十分密切,权利要求书的内容源于说明书和附图,权利要求书必须要得到说明书的支持,而说明书及附图所公开的技术方案,必须要满足“清楚、完整”,离开了说明书及附图,权利要求就成了无源之水、无本之木。所以说,说明书与附图对于权利要求书来说至关重要,如果说明书及附图有上述缺陷,就构成了专利被无效的法定理由,而且在无效程序中,专利权人根本无法弥补这些缺陷,可见,在解释权利要求时,说明书和附图的地位非但不是从属性的,而是基础性的地位,必须参考专利说明书和附图,其本身如何理解权利要求的范围至关重要。浙江省高院作为较高级别的具有丰富审判实践的专利管辖法院,在中国专利制度实施了20年的今天,之所以对专利法原理作出如此不正确的理解,其根源在于:将整个专利法体系割裂开来,完全忽略专利说明书和附图对权利要求的支撑作用。这样机械地、独立地理解专利法第五十六条的规定,违反了专利法的基本原理。

本案中,表面上对权利要求中的把手的理解可以分为:一是没有限定,即可以理解为直管也可以理解为弯管;二是根据说明书及附图所提供的唯一的实施例,实事求是地理解为弯管;下面就分别分析这两种理解中,到底哪一种理解是合理的。

如果按照第一种理解,浙江省高院认为:在被控侵权产品(直管)与(假设)权利要求中车把手都是直管的情况下,被控侵权产品的“一个定位孔”与专利权利要求的“一圈定位孔”对实现可拆卸连接来说,两者采用的手段、实现的功能以及达到的效果是基本相同的。我们只要用反证法就可以得出这种观点不成立。既然“一个定位孔”与 “一圈定位孔”是在 实现“可拆卸连接”这一功能上是等同的,那进一步的问题是,发明人为什么还要限定为“一圈定位孔”?“一个定位孔”完全可以实现“可拆卸连接”。既然本领域普通技术人员在“一圈定位孔”的基础上,都很容易联想到“一个定位孔”的解决方案,那发明人在申请时为什么没有想到采用简单的“一个定位孔”,难道发明人的水平反而低于本领域普通技术人员?这只能说明发明人“一圈定位孔”的设计是另有用意的。

进一步的分析就应该集中在“一圈定位孔”与“一个定位孔”的功能是否一样,或者说,两者在功能上是否还有本质的区别?这时候,说明书和附图就可以用来回答这个问题了,ZL99233491.8专利说明书第二页中解释说,“由于在把手架横管两端各设有一圈定位孔,因此,通过调整定位齿在定位孔中的嵌卡位置,即可方便地调整左、右车把手尾端与车把手横管之间的角度,以利于使用者处于最佳握持状态骑乘车辆”。由此可见,采用“一圈定位孔”是为了“调整左、右车把手尾端与车把手横管之间的角度位置”,显然,这只能是对“弯管”车把来说,才能有“调整左、右车把手尾端与车把手横管之间的角度”的需求,通过调整不同的孔,改变车把手尾端与车把手横管之间的角度,“一个定位孔”就无法调整了。但是,请不要忘记,浙江省高院的比较前提“在被控侵权产品与权利要求中车把手都是直管的情况下”进行的。如果车把手是直管,这样的“一圈定位孔”无论怎样调整,其“左、右车把手尾端与车把手横管之间的角度位置”都是呈一条直线上的,无法实现“利于使用者处于最佳握持状态骑乘车辆”这一技术效果。因此,发明人为了使得该专利方案兼顾定位和调整两个功能,只有在车把手是弯管的情况下,采用“一圈定位孔”才能实现同时定位和调整两个功能,因此,解读权利要求的时候,是不能将“一个定位孔”与“一圈定位孔”混为一谈,从而指鹿为马。如果浙江省高院的理解能够成立的话,那么,就没有什么专利侵权案不可以适用“等同原则”了。

综上,对专利法的法条理解不能拘泥于该法条的文字或措辞本身,要从整个专利法体系考虑,作出系统的理解。权利要求虽然是确定保护范围的直接依据,但不是绝对和至高无上的,权利要求只表述“是什么样的”,而说明书还要说明“为什么是这样的”,权利要求的“是什么样的”必须要得到说明书的支持和限制。本案中,说明书只给出了一个唯一的车把手是弯管的实施例,该实施例本身对权利要求起到支持的作用,同时,不容否定,该实施例也起到了限制权利要求的作用,即使是比“本领域技术人员”高明的其他任何人也无法从说明书中读出该实施例在直管的情况下也需要“调整角度”。这一点上,北京市高级人民法院关于《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的第8条的规定值得推崇,该条写道:“在解释专利权利要求时,应当以专利权利要求书记载的技术内容为准,而不是以权利要求书的文字或措辞为准的原则。其技术内容应当通过参考和研究说明书及附图,在全面考虑发明或实用新型的技术领域、申请日前的公知技术、技术解决方案、作用和效果的基础上加以确定。”

3.2 关于等同原则在实用新型专利侵权诉讼中的适用

既然权利要求车把手是弯管,而被控侵权物采用直管,无法实现“调整左、右车把手尾端与车把手横管之间的角度,以利于使用者处于最佳握持状态骑乘车辆”。那么,两者采用的手段、实现的功能以及达到的效果就是基本不相同的。但本案仍然用等同原则判案,给我们带来的启发很多,值得探讨。

专利法原理是,发明人对技术进步作出了多大贡献,就相应地得到多大程度地保护。因此,发明专利由于通常较高的创造性,对其保护就要与其创造性高度相对应,或者说,等同原则的适用的可能性大一些。对于本案这样一个实用新型专利来说,通俗说法是属于“小改小革”,其改进点非常具体,创造性程度较低。这时候采用等同原则判案,很容易扩大其保护范围而伤及公众利益。笔者的观点是,除了那些创造性程度较高的发明创造是申请人为了尽快授权而申请实用新型专利以外,应该严格限制等同原则在实用新型专利侵权诉讼中的适用。最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》第11条第3款指出:“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的,而申请人未将该变换特征写入权利要求,权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的,人民法院不予支持。”结合本案,“一圈定位孔”的变换特征即“一个定位孔”,浙江省高院也认为本领域普通技术人员在“一圈定位孔”的基础上,很容易联想到“一个定位孔”的变换特征方案,但其结论实在令人深思。

3.3专利文件的瑕疵对法院适用侵权判定原则的影响

本案中只有唯一的权利要求,如果能够将“一个定位孔”写进独立权利要求,则对实现可拆卸连接来说,“一个定位孔”就足可以实现“定位”了,这才是最大的保护范围。这样的保护范围才能延及到直管。接下来,可以将“一圈定位孔”作为对独立权利要求的进一步的限定,写出一个从属权利要求,其所带来的技术效果才是能够调整,但也只是在车把是弯管的情况下,这样的调整在有意义。

必须指出的是,发明人之所以没有按照上面的建议撰写权利要求,其要点在于:如果写成了“一个定位孔”,虽然“所要求的”保护范围大了,但很可能这样的技术方案已经属于现有技术了,所以,发明人不敢贸然扩大,以免进入公众的“领地”。

在权利要求存有瑕疵的情况下,如果法院仍然坚持要判被告侵权,法院唯一可能的作法是:采用“多余指定原则”,将“一圈定位孔”的一个定位孔保留,其余的定位孔被认为是多余的,才可以勉强得出侵权成立的结论。这也从另一个侧面说明,本案根本不能适用“等同原则”。而“多余指定原则”法院也不能主动地适用。

由此可见,浙江省高院的做法实际上违反了专利法第五十六条的规定,偏离了权利要求的本意,任意地扩大了等同原则的适用范围,使得专利权人的保护范围无理地扩大到公共领域内,把本来不在权利要求范围的内容纳入了保护范围。这样的判例只能是鼓励权利人滥用专利权,鼓励专利权人更加无视专利文件的撰写,照此下去,几乎没有什么不可以通过“等同原则”判定为专利侵权了。

四、对实用新型专利侵权诉讼的思考

由于实用新型专利的授权没有像发明专利申请那样经受严格的实质审查程序的考验,而且实用新型的审批过程在8个月左右,极大地刺激了实用新型的申请数量,据统计,三种专利申请中,实用新型申请占据六成,出现了创造性程度不高、甚至重复授权的现象也就再所难免,使得以实用新型专利作为权利基础的专利侵权诉讼越来越多,不可避免地出现专利权的滥用,而我国的专利制度带来了负面的影响。立法者们显然也注意到了这个不正常的现象,在2000年专利法的第二次修改时,特别在专利法第五十七条、专利法实施细则第五十五条、第五十六条规定了实用新型检索报告制度,最高人民法院也在其相应的司法解释中做出了配套的规定;其实质是对实用新型专利权人诉权的一种限制,使得实用新型专利权人在提起专利侵权之前要对其专利权的确定性作一个“初步体检”,如果检索报告的结论不利于实用新型专利权人,则会在一定程度上阻止其提出专利诉讼。立法者们原先预计,通过这样规定实用新型专利权人对其权利的确定性的特别举证责任,可以阻止实用新型申请量的上升,从而引导申请人多申请发明专利,使三种专利的比例更加趋向合理。但事与愿违,一是近年来实用新型申请有增无减,二是专利法第五十七条规定的检索报告并不是提起专利侵权诉讼的立案条件,即使检索报告的结论对专利权人不利,由于检索报告的法律效力不高,也无法阻止其起诉;三是即便是检索报告的结论对专利权人有利,也仍然不能证明其专利权是可靠的,其原因在于,审查员出具报告采用独任制,而不是合议制。其审查的范围也仅限于专利法第二十二条规定的专利三性,其他影响专利授权的瑕疵不再审查之列;再加上该报告不属于行政决定,不能提出行政诉讼,客观上,审查员的责任心也不强,实务中,曾出现这样的怪现象:即检索报告认为具有专利三性的实用新型专利被无效了,或者检索报告认为不具有专利三性的实用新型专利被维持了。上述种种弊端,造成实用新型检索报告制度形同虚设,建议有关立法部门对此进行改革。

五、结语

业界普遍认为,在专利侵权判定中之所以需要引入等同理论,是因为各国专利界已意识到,对于权利要求的撰写,要求申请人划定一个极其精确的边界是过于苛刻的。实践表明,采用严格按照权利要求字面的含义来确定专利权的保护范围是不公平的。笔者也完全同意这种观点。但是,人们没有认识到,“采用严格按照权利要求字面的含义来确定专利权的保护范围”所带来的不公平包括两个方面,其一可能是对专利权人不公平,其而可能是对社会公众不公平。问题就出在:司法机关只考虑了是否对专利权人不公平,而没有或很少考虑对社会公众不公平问题。

由于“要求申请人划定一个极其精确的边界是过于苛刻的”,那么,就有可能出现申请人划定的边界大于了其所作出的贡献,如本案中,法院将权利要求中的车把扩大解释“不分弯管与直管”。正是因为“申请人划定一个极其精确的边界”是十分困难的,所以,申请人出于私利,更习惯地热衷于将保护边界往大的方向写,而司法机关又不自觉地实行对被控侵权者“有罪推定”,认为“在专利侵权者中,完全照抄专利技术而不改头换面的,已为数极少,如果在判断专利是否侵权时,仅以权利要求中的文字描述为准,而不考虑等同物,侵权者很容易逃避侵权责任,专利权便会变得一钱不值”[1],未经审判,先认为被控侵权者会“改头换面”,从而忽略了部分申请人利用实用新型不进行实质审查的程序规定,扩张其权利要求的保护范围,这无疑是对社会公众的不公平。

笔者在此郑重呼吁,司法机关不能单纯以“保护专利权人”为己任,认为“保护专利权人”就是“鼓励发明创造”,也应兼顾保护社会公众的合法权益,从而 “促进科学技术进步”。只有兼顾了“鼓励发明创造”,和“促进科学技术进步”两者的衡平,才能真正实践专利法的宗旨和目的,才能真正地保护知识产权制度。

综上所述,笔者认为,等同原则在实用新型专利侵权诉讼中,应当慎用。比如,废除现有的实用新型检索报告制度,改为专利权人提出类似发明一样的“实质审查”请求,审查档案应作为其提起专利侵权诉讼的必备文件,使得专利审查过程中的创造性判断与专利侵权诉讼的“等同原则”的扩张性相一致。只有这样,才能真正地回归到“以事实为依据,以法律为准绳”的正确轨道上。这里的“事实”,包括审查档案,才能使得有权授权的行政机关对权利要求的判断得到司法机关的尊重和必要的审查。

查看更多

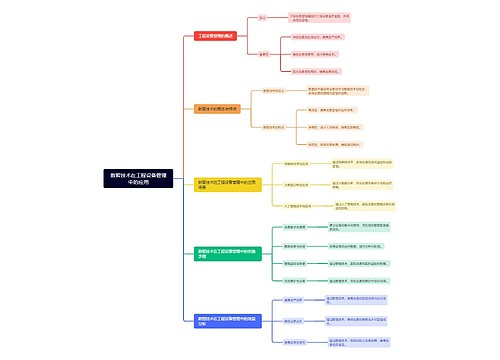

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

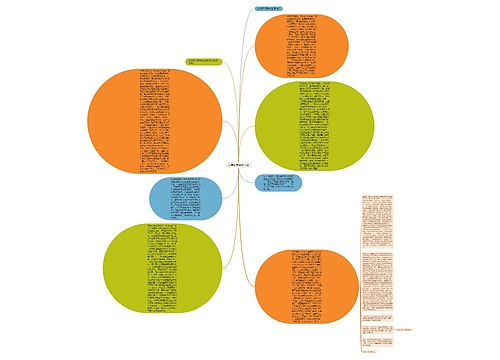

title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图思维导图

U880271396

U880271396树图思维导图提供《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f19c198bf7435acf7735ee5051a89d7b

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心