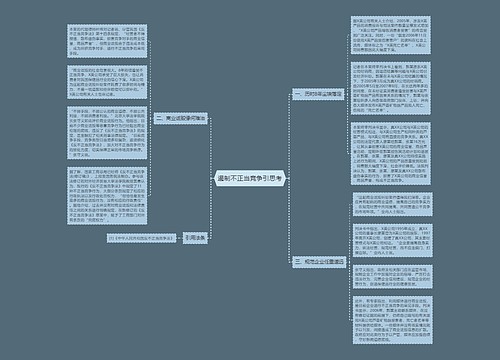

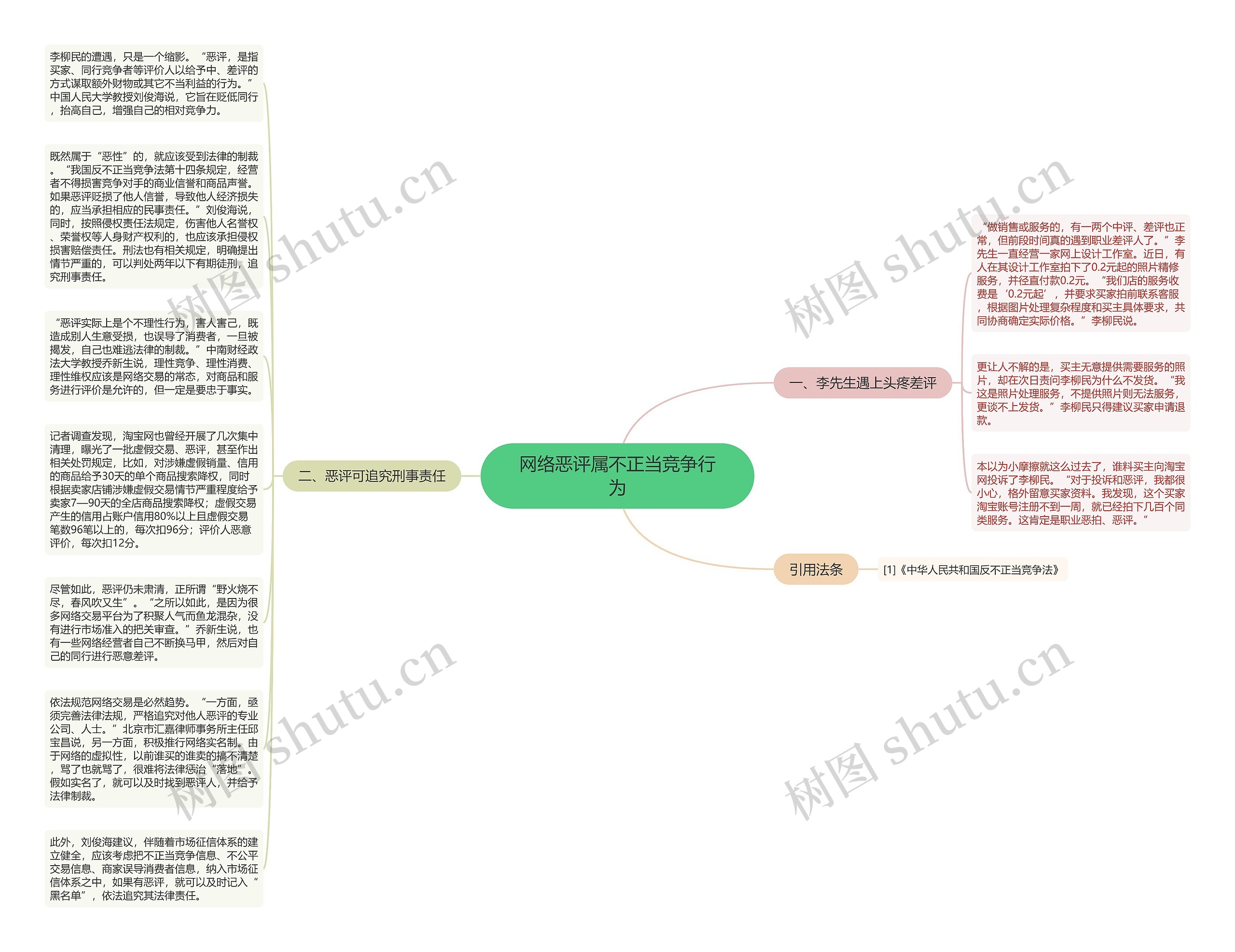

网络恶评属不正当竞争行为思维导图

一生孤注掷温柔

2023-02-24

核心提示:不少喜欢网购的朋友都知道,在进行货物成功交易之后多可以对买家进行实名或者匿名评价。基于买家对货物的满意与否可作出真实评价。可是最近网上经营网上设计工作室的李先生就遇到恶意差评了。恶意差评可追究刑事责任。怎么回事呢?树图网小编请您仔细浏览下文。

树图思维导图提供《网络恶评属不正当竞争行为》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《网络恶评属不正当竞争行为》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:21858cefe19da0f3bcbbe0499e38d5da

思维导图大纲

相关思维导图模版

一、研究内容思维导图

U682687144

U682687144树图思维导图提供《一、研究内容》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《一、研究内容》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f21797dd3e8b08f1951dfc24e7be94f

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc