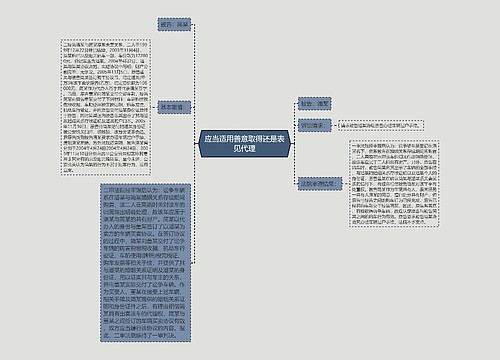

虽然,在我看来,表见代理之构成并不应以被代理人的过错为要件,但这是在立法政策的层面上作出的判断。而法学研究特别是部门法研究却负担着双重使命,一是在立法价值取向上进行探索,二是通过研究服务于司法,为解决司法中的疑难问题提供可行的思路。就表见代理而言,由于《合同法》第49条并未明确其要件,特别是,没有回答其构成是否需要被代理人过错这一问题,故对相关立法资料作一番细蜜地分析与解释,从中找寻代表目前法律意志的“蛛丝马迹”,至为重要。为此,我特别考察最高人民法院1987年7月21日发《关于在审理经济合同纠纷案件中具体适用〈经济合同法〉的若干问题的解答》(虽然《经济合同法》已经失去效力,但今日分析该解释仍有意义)与《合同法》第48条之规定,认为,在立法明确表见代理构成要件以前,司法实践中本着尽可能靠近法律“本意”的精神,应以被代理人过错为表见代理之要件。

在最高人民法院1987年7月21日发《关于在审理经济合同纠纷案件中具体适用〈经济合同法〉的若干问题的解答》,其第二项“关于借用业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书签定经济合同应当如何认定问题”中指出:(1)单位的业务介绍信、合同专用章、盖有公章的空白合同书是单位对外进行活动的凭证,不得借用,更不得借此非法牟利。对借用其他单位的业务介绍信、合同专用章、盖有公章的空白合同书签定的经济合同,应当确认为无效合同。出借单位与借用人对无效合同的法律后果负连带责任。出借单位收取的“手续费”、“管理费”,应作为非法所得予以追缴,上交国库。(2)借用人与出借人有隶属关系或者承包关系,且借用人签定合同是从事正当的经营活动,则可不作为无效合同对待。但出借单位应当与借用人对合同的不履行或不完全履行负连带赔偿责任。(3)合同签定人盗用单位的业务介绍信、合同专用章或者盖有公章的空白合同书签定经济合同的,应当确认为无效合同,一切责任应由盗用人自负;构成犯罪的,应当移送公安、检察机关处理。最高人民法院上列意见,认为在存在充分的代理权外观的情况下,无过失之第三人也不能主张表见代理,并且其区分行为人与被代理人之内部关系而异其法律责任也颇值批判。 [13]虽然其本身并不承认表见代理,但却依然严格区分“借用”和“盗用”,即区分被代理人无过错(盗用)和有过错(借用)两种情况,使我们有理由相信,如果其承认表见代理,必将以被代理人过错为条件,也就是说,表见代理之构成需被代理人的过错这一认识,早就渗透到了立法者——至少是候补的立法者,即最高人民法院的心中。那么,历经五年多的风雨反复,特别是历经了1996年民法经济法武汉年会关于表见代理构成要件的论证,《合同法》的态度如何呢?从《合同法》第49条关于表见代理的直接规定来看,我们实在看不出多少味道,立法者在表见代理之构成是否需要被代理人过错这一问题上保持了高度的沉默,但第48条对狭义无权代理的规定却发人深省,根据该条,狭义无权代理中,在被代理人追认无权代理之前,善意相对人有撤销的权利。这就意味着即便第三人善意,也不一定构成表见代理,同时也意味着第三人善意并非表见代理和狭义无权代理的最本质区别。然而,第三人为善意之狭义无权代理,在法律上如何体现《,合同法》规定再度暧昧不明。非独《合同法》对“第三人善意的狭义无权代理”语焉未详,即便是作如此主张的学者也未能举例说明。 [14] [15]在西南政法大学1999级民商法专业博士研究生课堂上,我向导师李开国教授表达了这一困惑,师兄妹们也深有同感。李开国教授认为,《合同法》第48条规定第三人善意之狭义无权代理,能使我们合乎逻辑地得出结论:即便第三人善意,也不一定构成表见代理,而第三人善意也不构成表见代理,只能发生在被代理人对无权代理人的代理权外观形成无过错的情况,也就是说,从合同法第48、49两条联合推论,可以发现,《合同法》认为表见代理应以被代理人有过错为构成要件。

U682128769

U682128769

U180256054

U180256054