表见代理的后果思维导图

千百回

2023-02-23

后果

代理

第三人

代理人

表见代理

善意

无权

法律

制度

民法

代理

表见代理

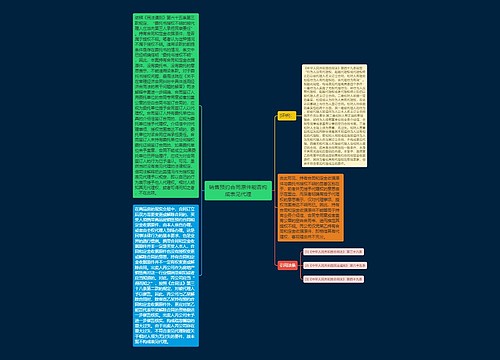

我国自1999年《合同法》规定表见代理制度以来,学界除了在表见代理的构成要件等有限领域进行探讨外,似乎以为有了法律的规定就可以高枕无忧了。有法可依,确实为司法适用解决了现存的困难。但是若在理论上并没有达到完全的自觉,要做到有意识地维护这一制度的价值效用,是至为艰难的。即使在表见代理制度的司法适用上,至少在绝大部分学者看来,《合同法》第49条规定的表见代理制度并没有规定表见代理的后果。根据学界关于表见代理后果理论的通说,只要第三人为善意,在表见代理要件满足后,善意第三人即享有选择适用表见代理制度或者狭义无权

树图思维导图提供《表见代理的后果》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《表见代理的后果》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f25467e32df6a616edb281d6f4eb4817

思维导图大纲

相关思维导图模版

表见代理的后果思维导图模板大纲

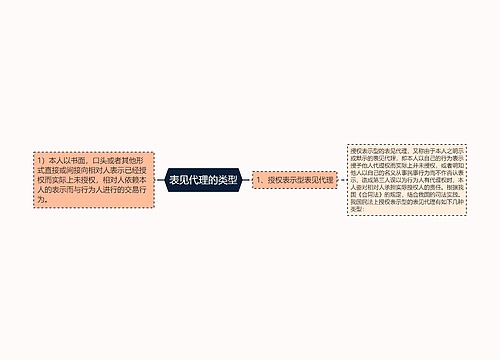

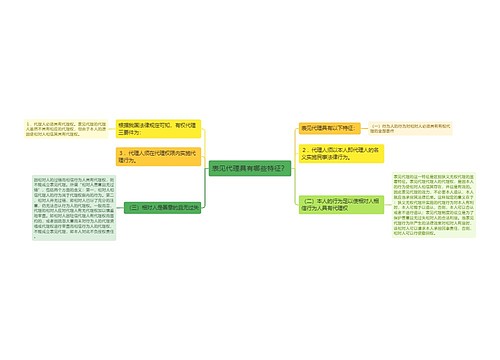

一、表见代理制度的结构:性质之争

在《合同法》总则当中,代理制度有两个条文:其一为该法第48条,学者名之为“无权代理”;其二为该法第49条,学者命名为“表见代理”。那么,是否“无权代理”与“表见代理”是相互外在而不具有任何内涵上的包容关系呢?《合同法》并未给我们答案。但是翻开所有的教科书,我们在代理制度中都会发现这样的一个分类:根据有无代理权的标准,可以将代理分为有权代理和无权代理。无权代理分为狭义的无权代理和表见代理 [2]。可见,依据学界目前的通说,表见代理仍然是属于无权代理领域,当然是广义的无权代理。可是,我们在定义表见代理时,却认为表见代理是指第三人基于特定客观事实信赖无代理权人具有代理权,从而产生有权代理法律后果的无权代理 [3]。于是,在表见代理定义内就出现了矛盾,即产生有权代理法律后果的无权代理。这种矛盾是如何可能的呢?

这只能从意定代理说起。在意定代理范围内,代理权的发生完全依赖于被代理人的授权行为。若没有本人的授权,代理人是不可能有代理权的,当然也就不能发生代理的法律后果。因此,代理权的有无一开始即被牢牢地限定在本人是否授权上。这正是目前学界关于“有权代理”和“无权代理”分类的理论来源。表见代理之所以分属于无权代理,也正是本人没有授权之故。然而,代理制度的复杂性正体现在中间环节——代理人上。通过代理人的中介,本人与第三人在时空上被隔离开来,本来应该直接面对的合同双方,却由于代理制度而无法直抒情怀。这样,简单的合同关系通过代理制度就变为复杂难解的三方。整个代理制度的内在结构也都遵循着这样的一种逻辑演绎:本人与代理人之间的授权关系;基于授权而由代理人与第三人发生的订立合同关系;基于这个合同而发生本人与第三人之间的合同之债的法律关系,并且最终代理权的效果混同于合同的有效而完成代理的神圣使命。这是立法者所设想理想状态的有权代理运作规程,但是,现实中却往往大相径庭。无权代理就是对这一理想背离的显例。倘若本人没有授权,代理人却谎称本人已经授权从而与第三人订立合同。根据我国《合同法》第48条的规定,该合同只能是效力待定,需要等待被代理人的追认才能发生合同效力。从无权代理的逻辑历程来看,它同样是在遵循着代理制度的逻辑演绎:由于本人没有授权,代理人当然就没有代理权;代理人没有代理权,那么他就没有权利代理本人与第三人订立合同;由于合同当事人是本人与第三人,要想使合同拘束到本人,必须得到本人的追认。可见,无权代理与有权代理一样,都是遵循着一种“从天到地”的论证方式。先从代理权的合法性来源出发认定代理权是否存在,然后以此为立论基础分析出合同的效力。至于第三人能否认识到这一代理权的授意,这纯属经验层面之事,根本无关乎代理权的定性。可是,到了表见代理那里,事情为之完全一变。倘若依循代理制度的逻辑演绎,无论代理人是否持有足以让第三人相信的代理权外观,本人一开始并没有授权给代理人,这在后来被证明为铁一般的事实。那么据此即可以推断表见代理确实为无权代理。既然无权代理,那么代理人与第三人订立的合同本不应该约束到本人,可是表见代理则偏偏不是这样。尽管是无权代理,但是有足以让第三人相信的代理权表征,因而表见代理发生有权代理的效力,这从《合同法》第49条可以看出。可见,表见代理是一个矛盾的统一体,它既是无权代理,但却发生有权代理的效果。之所以表见代理迥异于(狭义)无权代理,就在于引进了第三人判断。那么,我们在认定表见代理制度的内在结构时,就不能简单地顺从代理制度的逻辑演绎,而应当从本人授权与第三人判断两个角度同时演进。

1.从本人授权视角而论,表见代理之所以定性为无权代理,这是从代理权的渊源来看的。代理权由本人的授意而发生,在表见代理制度下,本人并没有授权给代理人,显然就应当定性为无权代理。这无可厚非。但是,正如前文所述,把个人内在意思设定为权利的基础,确实解决了权利的人性根源问题,但是由于根本不考虑在经验层面的运用,因而这一合法性往往在法律适用上很难被证实。我们经常不自觉地把表见代理当作一个“事实”上的无权代理来接受,可是这一“事实”却并不是一开始便不言自明的,之所以被当作一个事实,是在被证实之后才如是说的。因此,代理人无代理权,这是一个结果,而非前提。之所以把表见代理设定为无权代理,是从实践理性的预设而论的,是制度合法性基础的奠基之点。

2.从第三人判断角度来看,这已经不是一个定性的问题,而是一个证实的问题。就第三人而言,代理人是否有代理权,确实应当断定被代理人是否有授权的意思存在。由于被代理人通过代理人的中介,在无法直陈被代理人的情况下,第三人所能进行的只能是推断。也就是说,本人与代理人之间的授权状态具有相对性,这样的相对性对于相对方以外的人来讲,具有内部性、隐蔽性,从而具有不可知性。对于任何第三人来讲,任何交易判断的作出,首先须有交易对象的提供,没有这一判断的前提基础,任何判断都只是空中楼阁。在表见代理当中,我们必须首先意识到,这是一个动态的交易过程,任何交易判断的作出必须在这一个变动不居的过程当中完成。在这样的一个过程中,刺激第三人感官的是代理人所提供出来的代理权限证明,对于第三人来讲,必须迅即完成就该证明判断出代理人是否有代理权,因而,我们首先必须把第三人定义为动态中的第三人,而非静观中的第三人。因此,我们必须扭转的一个观念就是:我们所依据的所谓“事实”上的代理权状态在第三人那里是不存在的,第三人进行判断的依据只可能是就代理人所提供的代理权限外观根据一般人所应有的观念进行判断。由此,在第三人视角而言,判断代理人是否有代理权,不是看本人是否授权,而是看社会一般人在第三人的情况下,是否能就代理权外观得出代理人有代理权的结论;即使本人未授权,但是善意第三人能判断出代理人有代理权,那么对第三人而论代理人就有代理权,代理行为随即发生效力 [4]。

由此,表见代理制度的内在结构表现为两个图式:(1)被代理人→代理人→第三人。这一图式是根据实践理性公设定性的过程,从个体意思角度引申出权利,为代理权的合法性基础找到了人性根源;(2)第三人→代理人→被代理人。而在这一图式中,第三人在此的判断是根据代理人是否有授权的外观来进行的。也就是说,善意第三人的判断不是要深入到“代理人→被代理人”这一个关系内部,而只是依据一般人所有的认知能力结合代理人的代理权限证明为准。因此,表见代理之所以定性为“无权代理”,这是从授权合法性来源上而论的,而合同之所以有效(代理行为有效)则是从善意第三人的有效判断而言的。那么我们应当如何去评判这两种标准呢?这要从标准的判断者找寻起。

法律要建立的是普遍有效的规范体系。放之四海而皆准的规范体系,只有在神或者相当于神性的人类的纯粹理性当中才能找到,对于一直在纯粹理性途中的现在的人而言,这是不可能的。所以,康德在构建其批判体系时,首先针对的就是“纯粹理性的批判”。那么我们是否就会堕入彻底的怀疑主义呢?不然。正如康德在《纯粹理性批判》一书中所说:“我们的一切知识都是从经验开始,这是没有任何怀疑的;因为,如果不是通过对象激动我们的感官,一则由他们自己引起表象,一则使我们的知性活动运作起来,对这些表象加以比较,把它们连接或分开,这样把感性印象的原始素材加工成称之经验的对象知识,那么知识能力该由什么来唤起活动呢?” [5]也就是说,人虽然不具有纯粹理性,不能像亚里士多德所说的神那样“思想其思想” [6],但是在认识上我们具有知性能力。通过知性能力,我们将感受到的客体转化为概念、判断或者原则,最后再由理性将其纳入思维的最高统一,亦即使各种概念、判断、原则皆不互相矛盾,如此经验才成为可能,才有所谓的“客观”知识 [7]。其实这就是这位哲人在思维方式上的伟大革命——哲学上的哥白尼革命。根据这种变革的思维方式,知识的客观性并不来自于客体。要想获得普遍必然有效的知识,必须使我们从常识性的成见中解脱出来,以一个全新的视角去看待主体与客体的关系:知识不再由对象所决定,而是对象由我们的认识能力所决定 [8]。表见代理制度的定性正是基于这样的思维方式基础上。针对代理权表征,法律只能从善意第三人的认识能力出发。善意第三人是除了被代理人和代理人以外的人,代表着人类的认识水平。因而,代理人是否有代理权,应当以善意第三人为判断标准。若要以“是否真正授权”来作为判断基准,这无异于让我们的认识超越经验的范围,进入不可知的领域,只能导致认识的异化。从我们的认识能力出发,表见代理应当定性为有权代理。这不是无聊的概念之争,而是思维方式应当有的人本主义变革。

二、表见代理的后果:由性质而来的尴尬

任何一套制度都有自身自洽的逻辑体系。从表见代理制度而言,若以意定代理的授权意思为基点,表见代理确实没有被代理人的授权,因而从“事实上”讲是无权代理。出于保障交易安全,法律规定的善意第三人归责于被代理人的代理行为有效理论,完全是基于维护第三人利益的考虑。既然如此,第三人可否不行使法律赋予的权利而直接依据“客观事实”行事呢?这涉及到表见代理制度的选择权理论。

表见代理后果中的“选择权”通说,并非无根无据,在整个表见代理理论体系里有着深刻的渊源。笔者以为其理论背景有以下两个:

1.表见代理的无权代理性质。学界通说认定,表见代理属于无权代理。在其身份被一劳永逸地框定之后,由身份而来的制度地位始终得不到改观。即使善意第三人如何有理由相信,表见代理制度仍然难逃无权代理的命运。既然本是无权代理,善意第三人当然可以选择适用无权代理制度。但是,《合同法》第49条明文规定表见代理情况下代理行为有效,那么该如何解释法律的规定呢?于是学者解释,这是一个赋权性的规范,既然是授权给善意第三人,那么第三人当然可以放弃,转而按照表见代理的本来面貌——无权代理制度来处理法律纠纷 [9]。

2.保护善意第三人利益。表见代理制度不同于狭义无权代理制度之处在于,在表见代理中,第三人是有理由相信代理人有代理权的善意第三人,因而应想尽办法保护交易秩序代表的善意第三人。他们认为,如由被代理人承担表见代理责任,不见得有利于保护善意第三人的合法权益,因为表见代理人的履行能力或财产状况有时可能较被代理人有优势。因此,应当赋予善意第三人选择权,否则不利于追究有过错的表见代理人的责任,不利于保护第三人的合法权益 [6]。

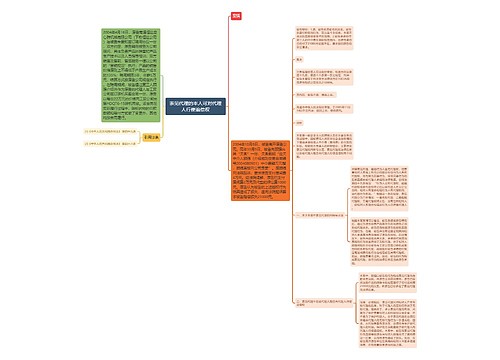

那么,这两个理论背景是否可以成立呢?让我们首先来看一下表见代理的性质问题。根据上文所析,制度定性和制度认定应当是一个问题。所谓制度定性就应当是根据客体的特点对它进行归类。而客体的区分则是建立在主体的认识能力之上的。因此,制度定性和制度认定不存在任何的矛盾。法律制度的普适化告诉我们,应当以常人的标准来判断。善意第三人的法律标准人性是显而易见的。如果善意第三人有理由相信代理人有代理权,那么发出的信号就是,法律认定表见代理的代理人享有代理权,亦即代理权在法律上是成立的。由此,法律上的代理权就会取代事实上的无权。说白了,对于善意第三人而言,代理人事实上是否有代理权是无关紧要的,最关键的是要有法律上的代理权,而法律上代理权的判断则是依据常人的标准进行的。因此,在善意第三人的眼里,代理人是有代理权的。当我们从法律上颠倒了表见代理的性质后,随之而来的保护善意第三人利益的大厦也将顷刻坍塌。“选择权”理论者认为,当善意第三人知晓代理人无代理权后,善意第三人随即获得选择代理行为有效或者在被代理人追认之前撤销其意思表示的权利,带来的后果当然是善意第三人利益获得了最大化保障。问题是,当我们把表见代理定性为有权代理从而剥夺其选择权后,善意第三人是否还有最大利益。换一种问法,是否最能从客观上保护善意第三人利益的就是法律保护的标准呢?从我们目前学界的选择权通说而言正是如此。但是,作为一个意思自治的民事主体而言,他自己就是自己最大利益的判断者,也就是说,在判定自己利益上,法律是遵循一个主观标准的。而我们的选择权通说却想尽方法使善意第三人利益在客观上达到最大化,名义上有利,实际上却违背了意思自治原则。赋予善意第三人选择权,从而使法律的标准出现了位移。归责于被代理人而使代理行为有效,善意第三人的人像标准是交易中的当事人;而选择狭义无权代理的善意第三人则是交易关系发生后经过证据证实后知道所有真相的人。因此,享有选择权的善意第三人实际上是不同的法律人像,但是选择权通说却没有区分这两个不同标准的法律人像,而从生活中的同一人出发来设定整个权利,从而导致了法律标准的不统一。

可见,我们在思考表见代理后果问题时,仍然在遵循着一个从外到内的思维方式,亦即,我们依然在借用狭义无权代理的思维结构,而并没有意识到这两个制度在思维模式上的差异。因此,在对选择权通说进行评价之前,有必要对狭义无权代理制度和表见代理制度的思维结构进行考察。在狭义无权代理领域,其思维模式是单向度的,表现为:被代理人没有授权→代理人无代理权→第三人知道或者应当知道其没有代理权→代理行为有效与否取决于被代理人的追认;而在表见代理制度内,其思维模式却是悖谬的,即:被代理人没有授权→代理人无代理权→代理行为有效与否取决于被代理人的追认←→代理行为有效←代理人有代理权←第三人有理由相信。从这两个制度的比较我们可以看出,“事实无权”一以贯之的适用并不适合于表见代理,而是狭义无权代理的专利产品。对于表见代理制度而言,事实上有无代理权对善意第三人来说是不知道的,因而不受代理权事实性的约束而根据善意第三人的意愿发生代理行为有效的后果。可见,法律的标准并不在于事实上有无代理权,而在第三人是否为善意。这才是两个制度区分的关键所在。

基于此,笔者认为,表见代理后果理论中的选择权通说是不应当存在的。理由如下:

第一,表见代理的定性和表见代理的认定是一个问题。从被代理人授权视角而论,由于被代理人没有授权行为的发生,代理人本没有代理权。从这一角度而言,代理人事实上无代理权,但是从上述思维模式可以看出,这一事实上的无权,并不是不言自明、无人不晓的。本人与代理人之间的权限状态对第三人而言并不是一个客观事实、是任何人都知道的,这个“事实”之所以成为客观的、不言自明的,是在经过调查取证的基础上才达到的。说得不好听一点,“事实”的客观性完全是事后诸葛亮似的评头论足。如果交易一开始,整个交易形势就一目了然的话,我想也就没有必要规定所谓的表见代理制度了。正是因为“事实”本身的有待证明性,所以善意第三人才有保护的必要。因此从善意第三人角度而论,只要他有理由相信,即使本人没有授权,代理人也是有代理权的;而善意第三人正是整个交易秩序的代表,当然也是法律的标准,因此从法律上而言,表见代理是有权代理,所以《合同法》第49条才规定表见代理的后果是代理行为有效。

第二,既然表见代理是法律上的有权代理,那么整个表见代理的后果也就可基于此而展开。作为事实上的无权代理而言,它仅仅存在于“被代理人和代理人”这一范畴内。就此的法律后果只不过是为被代理人向代理人追究责任打下法律基础。如果把这一属性扩充适用到善意第三人,就会在逻辑上不能自圆其说。如果要以所谓的“事实”为法律的标准,那么第三人的判断就是错误的,但法律仍强行使这一错误发生效力(代理行为有效),也就是说法律在此进行了标准置换,把一个“事实”标准对立面的错误判断反而变成了认定是否有代理权的真值判断,而使得原来设定的标准变得完全无效甚至蜕变为错误。因而从逻辑上讲,这是自相矛盾的,也是非常荒谬的。若真正地遵循这一事实标准,表见代理是无论如何也发生不了有权代理效果的,它只能是一个地道的狭义无权代理。可见作为事实上无权的代理并不能适用于整个表见代理制度的所有领域。从上述思维模式可以看出,在表见代理制度内实际上是一个双向度的汇合,各自的出发点分别是被代理人和善意第三人,而汇聚点正是代理人。事实无权是从被代理人向代理人的一个进路,而从善意第三人到代理人的路径来看,却完全是有权代理。作为法律上的有权代理来说,这是第三人善意的结果,亦即有理由相信代理人有代理权的结果。既然代理人在善意第三人看来是有代理权的,法律就应当保障善意第三人的这种有权判断,从而使代理行为发生效力。我们的合同法正是这样规定的。这种规定的前提有两个:首先,对善意第三人的确定。善意第三人应当是交易中的当事人,而不能以生活中的人为准。第三人是否为善意,完全看他在交易当时能否判断得出代理人有无代理权,如果不以这个为标准,法律对善意第三人的保护也就没有任何意义了。这正如黑格尔在《精神现象学》中所说的:“直接关系的真理性是把他自己限制在一个这时或这里上面的这一个自我的真理性。如果我们后来才来检验这一真理或者站在距它遥远的地方或时间来看,则这一真理就完全没有意义了;因为我们就会取消对于他有着本质的重要性的直接性了。”其次,既然善意第三人的确定是以交易当时的人像为准,那么法律就应当按照善意第三人的意思发生其所预期的法律效果,亦即使其交易行为发生法律效力,这一点需要通过代理行为的有效才能体现出来。我国合同法对表见代理制度后果的规定正是代理行为有效,这反映了善意第三人所追求的法律效果。这一效果是出自善意第三人的自由意思,因而只可能是一个主观标准而由其自身决定,决不能像选择权通说那样从一个异于意思自由的外在标准来进行强加。也就是说,善意第三人对自己最大利益的获取只能从其预期法律效果的自由意思角度来论。在交易当时,善意第三人所预期的最大利益就是相信代理人有代理权从而取得与被代理人进行交易后的合同履行利益,这就是权利人的目的。从整个交易情形性来看,我们可以分四种情况:

本人 代理人 善意第三人 法律效果

有利 有利 有权代理

不利 有利 有权代理

有利 不利 无权代理

不利 不利 无权代理

从上表可以看出,善意第三人是否会选择有权代理,完全是根据他在交易中的情势而定的。若与本人交易对第三人有利,不管选择的结果于本人是否有利,第三人都会选择有权代理;而若与本人交易对第三人不利,不管交易会对本人产生何种效果,第三人都会选择无权代理,从而取消与本人之间的交易。因此,在法律赋予第三人选择权的博弈中,第三人会从自己的最大化利益出发,在对自己不利的交易当中选择无权代理,从而避开本应有自己所承担的正常交易风险,通过向第三人追究责任,非常巧妙地把交易风险转嫁给了代理人。如果这是法律的目的的话,那么这种法律就是鼓励不诚信的法律,奖赏背信弃义的法律,资助不负责任的法律。因此,笔者以为,表见代理的法律后果只有一个:代理行为有效,赋予第三人选择权的做法是违背法律应该设定的标准的。

三、结语:令人担忧的异化

从学界对《合同法》第49条的诠释而导出的“选择权”通说可以看出,外在的标准仍然在压缩着意思自治的民法主体。作为一个自由的意思主体而言,他不但有自主决定自己意思的能力,而且还应当为自己的决定自觉地承担责任。如果以一个外在的所谓利益最大化加诸善意第三人,客观上符合其经济利益,但是却把他从意思自治的民事主体当中抽离出来,驶入一个完全异化于“自己决定、自己负责”的外部轨道。这是我们应该谨防的异化。

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》 第四十九条

[2]《中华人民共和国合同法》 第四十八条

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心