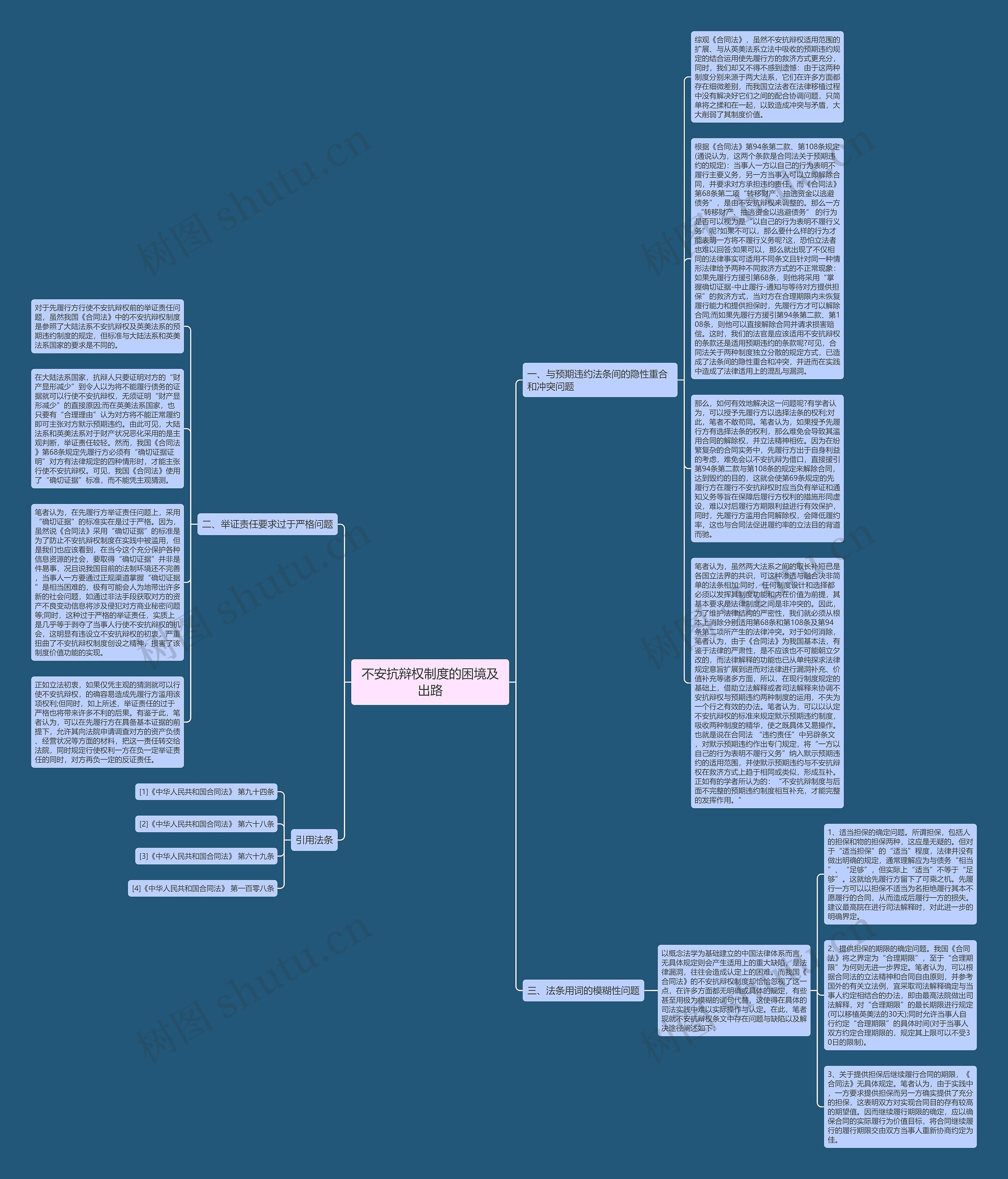

不安抗辩权制度的困境及出路思维导图

浅色夏墨

2023-02-22

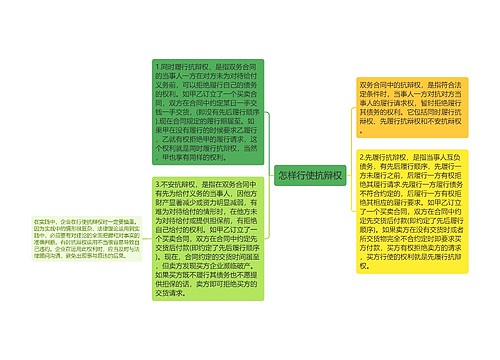

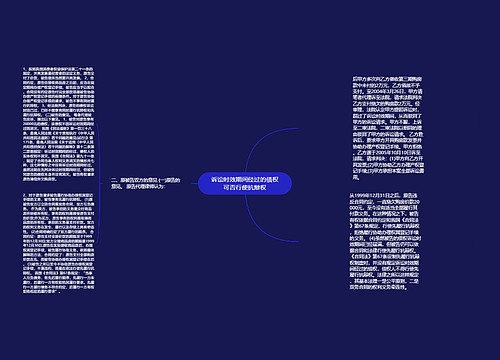

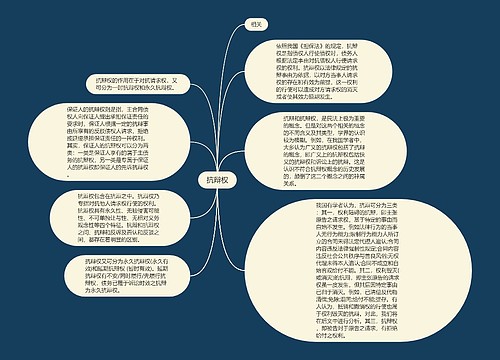

不安抗辩权源于德国法,又称拒绝权,是大陆法系传统制度。其目的在于预防情况发生变化而使先履行义务的一方遭受损害行,避免强制履行,从而达到维护交易的公平。我国《合同法》在保留大陆法系不安抗辩权制度优点的同时,也吸收和借鉴了英美法系预期违约制度的精华,构筑了一个相对先进并有中国特色的不安抗辩权制度。但《合同法》实施后,我们又不得不承认,由于《合同法》没有对不安抗辩权制度进行的具体的制度设计,因而其并没有想象中的那样理想,更无法谈上完美,甚至在司法实践操作中,出现了一个个我们无法避免的困境。正视这些困境并想方设法

树图思维导图提供《不安抗辩权制度的困境及出路》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《不安抗辩权制度的困境及出路》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:cdcdb63bd3138e21b4e2c9bde355147b

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a