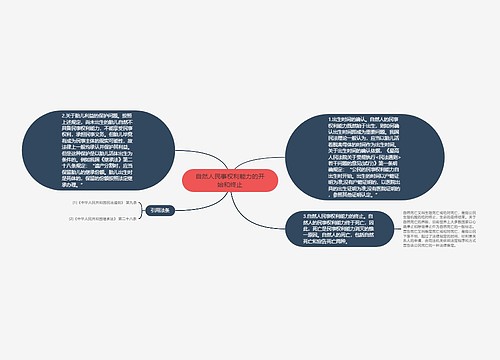

鉴于司法实践中关于胎儿权利的案例,胎儿的民事权利能力历来为民法理论研究课题之一。罗马法认为,胎儿从实际的角度上讲不是人,但由于他是一个潜在的人,人们为保存并维护其自出生之时即归其所有的那些权利,而且为对其有利,权利能力自受孕之时起而不是从其出生之时起计算。古罗马法学家保罗指出:“当涉及胎儿利益时,母体中的胎儿像活人一样被对待,尽管在他出生以前这对他毫无裨益。”优帝一世时,被立的继承人,只要在继承开始时已经受胎的,其继承权即受到保护。[1]受其影响,《瑞士民法典》第31条规定:“胎儿,只要其出生时尚生存,出生前即具有权利能力的条件。”我国台湾地区“民事诉讼法”第40条规定:胎儿关于其可享受利益有当事人能力。一般来说,自然人民事权利能力的开始于出生,但也有的国家规定始于受孕,如《匈牙利民法典》就规定自然人自然人民事权利能力从受孕时算起。

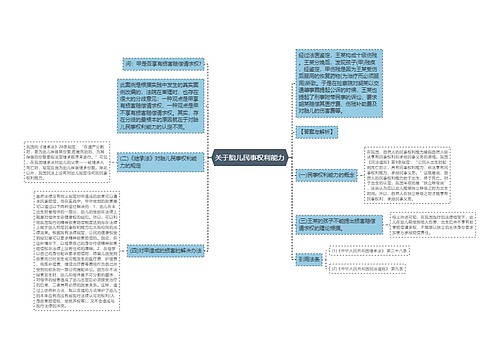

我国的《民法通则》采用绝对主义,胎儿不具备任何民事权利能力。《民法通则》第9条规定:“公民从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力,依法享有民事权利能力,承担民事义务。”《继承法》28条规定:“在遗产分割时,要为胎儿保留其份额;若是死胎的,为其保留的份额要按法定继承顺序来进行。”法律上之所以规定保护胎儿的利益,实质上是为未来的民事主体的利益采取的预先保护措施,而这种预先保护措施以胎儿活体出生为必要条件。既然国内认为胎儿只是母体的一部分,不具有独立人格,也就不具备民事权利能力。因而除此以外,我国民法上没有对胎儿规定任何的民事权利能力。

自然人的民事权利能力开始于出生,这是法律规定的一个原则。然而就从对胎儿利益予以保护的角度讲,我国现行立法的规定显然保护不力。司法实践中已经发生于胎儿时遭受损害,其出生后不能对加害人行使损害赔偿请求权的问题。

反对意见认为,胎儿本身不具有民事权利能力,法律不能为了保护胎儿的某种特殊的利益而改变民事权利能力制度,赋予胎儿权利主体资格。理由有三:第一,民事权利能力的取得必须始于出生,没有出生就不可能作为一个独立存在的生物体享有权利能力,而胎儿在出生之前,完全依附于母体,不可能成为区别于母体的一个独立的生物体而存在,所以不能成为具有民事权利能力的主体。第二,享有民事权利能力必须是一个活着的主体,胎儿在出生以前,不是一个完整的自然人,其是否存活还是一个疑问,如何确定其作为权利主体存在?如果胎儿具有民事权利能力,那么堕胎的合法性就成为了一个问题。第三,如果胎儿真的具有民事权利能力,那么胎儿的民事权利能力的起始期限也不好确定。但是,不承认胎儿的民事权利能力并不意味着对胎儿的利益就不予保护。[3]我国有些学者就此问题提出了“民事权利和民事权利能力可以适当分离”的可分论。

德国法学界同样也存在着争议。观点一认为 “自然人的民事权利能力开始于出生”这一原则应该正确表述为“自然人的民事权利能力开始于生命的开始,终于生命的结束”,胎儿有民事权利能力。根据现代科学验证,人类胚胎在母体内发育十四天后开始出现神经系统,在医学上这被认为是人有自我意识的标志,因而胎儿也是享有权利能力的。我们应该意识到胎儿时期(从成功受孕到出生)也是自然人的整个生命过程中的一个阶段,前后相继,不能割开。因此,胎儿的民事主体地位就是自然人的民事主体地位,它的民事权利能力也就是自然人的民事权利能力,只是这个时期没有民事行为能力罢了,但并不能因此而否认胎儿的民事权利能力的存在。

诚然,在现行法律制度下仍有有效的变通的方式。如德国学者提出的在自然人基于出生取得权利能力之后,方提出法律保护的请求,以对胎儿受孕之时的损害予以法律救济。至于在自其出生后始至何时止的期间内才可以请求法律保护,应以健康法益的损害能够确定时,为该期间的止期。至其有权请求保护之时起,应开始计算诉讼时效。也可以利用我国现行的精神损害赔偿制度,达到预想的法律效果。胎儿在未出生时是母体的一部分,胎儿的受损在法律上就是对母体健康权的侵犯,母亲可以要求精神损害赔偿。鉴于我国的精神损害赔偿制度对赔偿的数额并无明确的规定,法官在具体承办该类案件时,可以将婴儿已经发生或可能发生的医疗费、护理费、残疾补偿费、继续治疗费等作为一个综合的参照因素,确定一个合适的精神损害抚慰金给婴儿的母亲,以取得与将胎儿视作民事主体而为诉讼差不多的实际效果。

不过笔者希望关于胎儿是否享有民事权利能力的争论,还能继续下去,而不仅仅满足于司法智慧。也许随着未来科技的进步,对胎儿生理状态研究的深入,终有一天,法律能还胎儿其应有的权利能力。

[1] 周枏著:《罗马法原论》,商务出版社,1994年版,第458页

[2]张俊浩主编:《民法学原理》,中国政法大学出版社,2000年版,第98页。江平主编:《民法学》,中国政法大学出版社,2000年版,第103页。

[3]王利明:《民法总则研究》,中国人民大学出版社,2003年版,第338页。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646