针对国家享有的财产权思维导图

浅色夏墨

2023-02-22

财产权

有的

国家

针对

宪法

条款

关系

财产

权利

制度

民法

财产所有权

国家财产

一、问题的提出:为了一次研究程序上的倒退

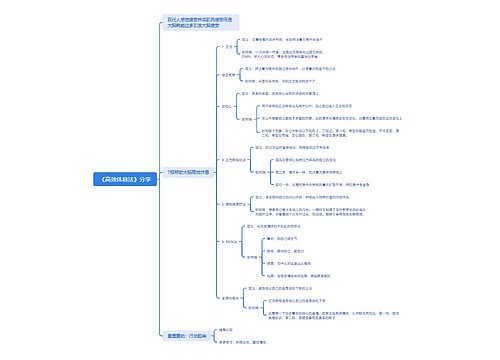

树图思维导图提供《针对国家享有的财产权》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《针对国家享有的财产权》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:22d4b060630ecf7eb3406dec4626ccab

思维导图大纲

相关思维导图模版

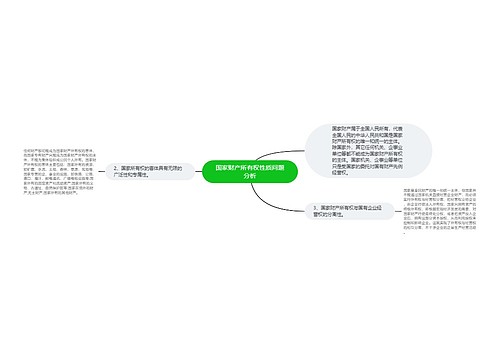

针对国家享有的财产权思维导图模板大纲

K.茨威格特(Konrad Zweigert)和H.克茨(Hein Kotz)曾经在其《比较法总论》一书中专辟一章,论述了“社会主义法系的所有权”。[1]他们认为,“社会主义法”的所有权和契约制度,在“马克思列宁主义的意识形态环境下”具有特殊的内容和意义,为此构成了“社会主义法系中最具有典型性的制度”。[2]孟浪地说,从当今国际法律发展的最新趋势来看,茨威格特和克茨当时把社会主义的所有权制度直接措定为其比较法理论体系中一个独立有效的比较项的这一做法,似乎在无意间埋下了对旧时代的某种反讽意味。[3]如所周知,在那部比较法学的宏著中,茨威格特和克茨虽然只是集中讨论了前苏联的所有权制度,但前苏联所有权制度在传统社会主义法系中的典范意义,业已随着这一国家的崩溃而成为昔日黄花。而反观当下的我国,经济体制改革和社会主义市场经济建设则已经取得了举世瞩目的成就,随着社会主义市场经济的不断形成,以及加入世贸、溶入世界经济秩序的客观形势的发展,人们正在急切地呼吁和诉求对财产权实行宪法上的保障。与此相应,修改现行宪法,在此最高法律规范之上确立财产权的保障机制,已经成为当今我国所直面的一个无可回避的课题。[4]诚如笔者在此前的一篇拙论中所言,作为一种主观权利的宪法上的财产权,实际上已经生成于当代我国社会的现实生活之中了。[5]

尽管如此,象茨威格特和克茨那样,把所有权制度作为比较法学视野下的一个比较项,仍然没有完全失去意义。日本的比较法学家大木雅夫曾经指出,茨威格特期待的是“法律制度的比较”,即通过微观比较建立“比较普遍法学”,而仅仅把法圈论作为实现这一目标的框架,置于辅助性的位置。[6]如果从这种立场出发,那么上述的做法仍然无可厚非。进言之,比较法的研究并非仅仅拘泥于法律制度中的相异之处,有时也需要探究比较项之间的相同之处。更何况,在现行的财产权保障机制上,作为社会主义国家的我国与西方各国之间仍然存在重大的差异,而我们恰恰在历史的歧路上面临着相关的改革与立法的课题。有关这一点,大木雅夫的以下论述颇堪吟味。

比较法以确认各国法律间的异同为出发点。然而,现代的比较法已不再满足于单纯以认识为目的的、对本国法的注释和对各种外国法的罗列,而开始追求以法的改革为行动目标。也就是力图通过对外国法的批判性研究所析出的共同要素发现“共同法”,并以此作为改革的指针。[7]

但本文不想就所有权或财产权制度的整体做一个比较法意义上的综合考察,因为那不仅超出了我个人现在的能力,而且也超出了为该篇小文所预定的纸幅。事实上,就财产权的宪法保障机制课题,笔者早已尝试过从具体的比较法角度加以分析,且留下了若干文字。[8]它们力图阐明财产权保障的宪法意义,考察其在宪法发展中的演进历程,评析现代世界各国财产权保障的宪法规范结构和有关法理,并探讨我国现行宪法在财产权保障上的问题状况以及解决这些问题的理论上的契机,最后甚至还在此基础上斗胆地为“不久将来的修宪”提出过一个个人的有关财产权保障宪法条文的建议案。现在看来,那时所期待的所谓的“不久将来”,似乎凝固在茫茫的时间结构之中,而在我国的法学界,就这种性急的实定制度分析所须首先解决的若干重要的前提性问题,迄今则依然没有得到厘清。

有鉴于此,本文拟想实施一次研究程序上的倒退,即在以往个人研究成果的基础上,从比较法的角度追溯到一些有关立宪主义与财产权制度的原理上去,着力澄清若干根本的问题。

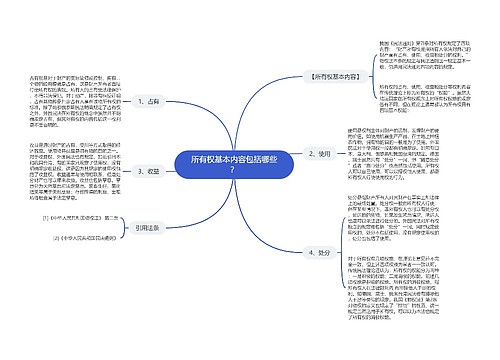

二、作为一种防御权的构造

首先应指出的是,财产权乃是一个极为宽泛的概念。日本新锐的宪法学者阪本昌成曾把它定义为“对财产的法的利益”,而其所指的“财产”则是“满足人的各种各样欲求的有形无形的手段”。[9]而根据财产权研究专家A.赖恩(Alan Ryan)的说法,诺齐克对 “正义授与论”(entitlement theory of justice)的辩护以及对民主政治体制、社会正义和福利国家的抨击,均基于把一切权利都视为财产权的分析。[10]这些见解均可能存在定义过宽的问题,[11]但也从一个侧面上说明了现代财产权概念结构的扩散倾向。如所周知,传统“财产权” 概念的核心乃是所有权,为此,近代宪法中的财产权概念,基本上指的就是财产所有权,如1789年法国《人权宣言》第17条中所宣明的“神圣不可侵犯的权利”,也正是“财产所有权”(droit de propriété)。[12]而所谓的所有权,在大陆法系民法上通常被理解为仅是物权的一种形态,指的是对物的全面的、一般性的支配权,包括对所有物的占有权、使用权、收益权和处分权。[13]然而,随着经济权利的发展,现代民法和宪法均已在所有权概念的基础上推演出更为广泛的财产权这一概念。从其内容上看,该概念仍以所有权为核心,但已远远超出了所有权的范畴,它不仅包括物权,也包括债权、知识产权、继承权等传统私法上所拟制的权利,同时还包括具有财产权性质的公物使用权(如国有土地使用权、水利权),甚至许多外国学者认为,它还包括契约自由。[14]在此,如果我们非要一个定义不可的话,那么可以说,所谓财产权,就是一切具有财产价值的权利。

当然,从比较法的角度来看,不同的法系、不同的国家,其财产权的构成均可能存在一些差异。有学者曾指出:大陆法系的法律以所有权概念为基础来分析财产权,而英美法则几乎找不到一个完整的所有权概念;[15]大陆法系宣称“一物一权”,而在英美法系中,一物(如土地)则可能同时存在几种不同的所有权。[16]此外,与许多国家不同,数百年来英国的法律一直把人对其佣人(servants)的权利视为财产法(property law)调整的一个旁支,甚至把“夫妇之爱”(conjugal affection)也作为男人财产的一部分。在其看来,男人并不拥有妻子,但他可独自享有“她的服务的专权”(a monopoly of her services) .[17]

然而,不管人们对财产权的定义存在何种差异,其所指涉的财产权的本质还是具有一定共性的。比如,我们可以发现,即使是那种人对物之关系意义上的财产权,也并不单纯只表现为人对物的关系。但凡人对财产的支配,仅仅形成人对财产的关系,而只有当人们对特定财产的支配可以排斥任何外人或某种社会力量的干涉时,才构成了作为权利的财产权。而人们对特定财产进行支配的这种排他性,其实就属于一种人与人之间的关系。为此,从马克思主义法学的观点来看,财产权一方面反映了人与财产之间的关系,另一方面又反映了人与人之间的关系。诚如日本已故的法社会学家川岛武宜所言,“所有权是映现在人与物之间关系的侧面上的人与人之间的关系”。[18]

如所周知,在现今的大多数国家里,财产权不仅是属于民法上的用语,而且也属于宪法上的概念,所谓的财产权制度,基本上就是由民法上的财产权制度与宪法上的财产权制度或财产权保护机制构成的。而从上述的论述中也可看出:宪法学中的财产权与民法学中的财产权在主要客体以及基本性质上并无甚大差异。既然如此,那么二者之间的实质性区别何在呢?这是一个至关重要的问题。有关这一点,我国当今学界中的许多界说似乎尚不得要领,以致出现了一些理论上的混乱。由于我国实际上已经存在了一定规模的民法意义上的财产权保护制度,而且随着《物权法》的制定,这种民法意义上的财产权保护的规范体系正在不断趋于完善,所以,上述的理论状况在实践上就可能导致这样的负面影响:要么忽视了财产权之宪法保护这一课题本身的存在及其重大意义,要么把通过修宪完成这一课题的意义单纯理解为是对民法上的财产权制度的一种确认或政治性的宣明,从而继续滞留于宪法乃是一部“纲领性文件”的传统见地之上。[19]

如果详加探究,我们可以析出宪法上的财产权与民法上的财产权的许多迥异之处,但若举其荦荦大端者,可首推如下一点,即:宪法中的财产权乃属于宪法上的一种基本权利,与其它宪法上的权利一样,均是公民针对国家而享有的一种权利,即公民所享有的、为国家权力所不能不当侵害的一种权利,直接地反映了公民与国家权力之间在宪法秩序中的关系;而民法上的财产权则主要属于公民对抗公民、或私人对抗私人的一种权利,由此形成了作为平等主体的私人之间的财产关系。由此可知,宪法上的财产权与民法上的财产权之间的区别,既不在于财产权的客体,也不在于财产权的主体,而在于反映在同一客体上的不同的主体之间的关系之上。上述川岛武宜所言的“映现在人与物之间关系的侧面上的人与人之间的关系”的那个命题,即道出了这一道理。

在此须加进一步澄清的一点是:在某些特定的情形下,民法意义上的财产关系,也存在于国家与私人之间。这一点在英美法中体现得特别明显,因为在那里,公权力与私人之间的财产关系,与纯粹私人之间财产关系一样,均可通过相同的财产法(property law)来调整。那么,这种私人与国家(或公权力)之间的财产关系,是否就属于宪法上的财产权关系呢?

窃以为:在市场经济条件下,任何的市场主体在法律上都可以以私人的资格出现,即任何的市场主体也都可以成为私人财产权的主体。换言之,财产权的主体既包括以私人资格出现的个人与私人团体,也包括诸如作为民事法律关系中的当事人一方的国家或公共团体。然而,当国家或公共团体以纯粹私人的资格与私人形成该种关系时,其本身尚不直接属于宪法上的财产权关系,而属于民法意义上的财产权关系。在英美法中,这种关系直接由普通的财产法来调整,即说明了这一点。

民法上的财产权与宪法上的财产权的峻别,说明了一个重要的原理性问题:作为针对国家的一种权利,宪法上的财产权乃属于一种特殊的“防御权”,即公民(或私人)对国家权力(或公权力)之作为国家权力(或公权力)所加诸的不当侵害作出防御,并在实际侵害发生的场合下可得以救济的一种权利。有关这一点,下文将进一步展开论述,这里我们首先要了解的是,由于国家权力的该种不当侵害大多体现为公共征用,所以,在各国的宪法中,财产权保护制度的实际功能,往往就有赖于更具有实定意义的征用补偿条款,即归结为对公用征收进行合理限制的法律机制之上。

即使在各国早期的宪法文件中,财产权保护的条款就反映了这种情形。较有典范性的是1789年的法国人权宣言,其第17条把财产权宣称为是 “一项神圣不可侵犯的权利”(un droit inviolable et sacré),同时就紧接着规定:“除非当合法认定的公共需要所显然必须时,且在事先的正当补偿的条件下,任何人的财产均不得受到剥夺”。[20]正象人们所熟悉的那样,法国1789年人权宣言中的这个有关财产权“神圣不可侵犯”的经典表述,成为一句有力的口号,在此后不断广为传颂,对世界各国、尤其是欧洲诸多大陆法系国家产生过深远的影响,甚至至今还仍然回响在我国21世纪修宪的急切吁求之中。然而,从纯粹的法规范科学的立场上看,对财产权加以“神圣不可侵犯”的这种价值判断,只是一种道德上和哲学上的思想表述,是近代自然法思想的一种话语(discourse),未必符合具有严格意义上的法律规范的要求。就法国1789年人权宣言第17条而言,如果没有后续的征用补偿条款,所谓财产权“神圣不可侵犯”的断言,也许只能成为一句真正法国式的浪漫空话。

更为显见的是,与西方其他主要立宪主义国家不同,美国宪法上甚至没有明文直接规定保护财产权,其财产权在宪法上主要是间接地通过正当程序条款(第5条修正案、第14条修正案)、征用条款(第5条修正案)以及契约条款(宪法第1条第10节第1款)加以保障的。第5条修正案(1791年)中规定:“没有依据正当的程序,任何人的生命、自由或财产均不得受到剥夺。而没有正当的补偿,私有财产不得为基于公用所征收”。这就是第5条修正案中的所谓的正当程序条款和征用条款,二者在结构上紧密勾连,彼此结合。第5条修正案保护的是个人针对联邦政府的权利,而不包括个人针对州政府的权利。1868年的第14条修正案沿袭了第5条修正中的正当程序条款,规定“任何州没有依据正当程序,均不得剥夺人的生命、自由和财产”,但却没有设置征用条款。在此后的司法实践中,第14条修正案中的正当程序条款通过宪法解释所被阐释出来的财产权保护内涵,实际上也是一种征用限制。众所周知,在美国的宪法历史上,正当程序条款对广泛的经济活动中的自由实体的保护,一直发挥着重要的作用。但在19世纪末以前,其一直是主要针对民刑诉讼程序、行政程序而发生效力的,而其后则逐渐超越了程序要求的作用,发展出“实体性正当程序”的理论,以保障那些宪法没有明文规定的权利,其中包括财产权。[21]在此值得注意的是,正当程序条款本来源自于英国近世自由大宪章中的国法(Law of the Land)规定,旨在针对国王权力而保障权利,为此在美国宪政历史上,该条款也被理解为是为了针对政府的权力而保障一定的自然权。[22]

大致在20世纪上半叶,确切地说就是在第一次世界大战或第二次世界大战前后的期间,西方各主要国家逐渐由近代自由国家向现代社会国家转型,财产权的宪法保护规范也随之发生了一些重要变化。笔者曾在过去的比较研究中分析到:这种嬗变主要表现在去除了近代财产权的神圣性、绝对性,确认了财产权的内在界限以及公共福利与社会政策对财产权的制约作用。[23]

上述的历史性变化在法规范上的反映,表现在当今的许多拥有成文宪法的国家,其财产权保障的宪法规范体系大致由不可侵犯条款(或保障条款)、制约条款(或限制条款)和征用补偿条款(或损失补偿条款)这三个条款形成了一个复杂的三重结构,而三个条款彼此具有特定的内涵和功能。其中,第一层的不可侵犯条款确定了现代财产权保障制度的一般前提;第二层的制约条款则最能体现宪法上财产权制度的现代变迁,旨在对财产权的保障加诸一种适当的限定;而第三层的征用补偿条款则又进而对财产权的制约进行制衡,从而既维护了不可侵犯条款所确立的前提规范,又为制约条款在整个规范内部提供了恰到好处的缓冲机制。这三个条款逐层展开、环环相扣、相辅相成,形成一个深具内在张力,然而又是相对严密、相对自足的复合结构。建立于这种复合结构之上的现代财产权宪法保障规范体系,恰好发展为一种具有逻辑意义上的正反合关系的三段式规范体系。[24

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心