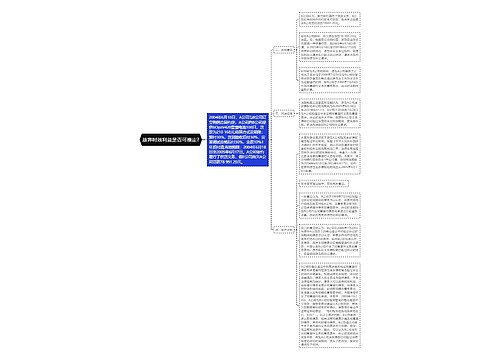

民事诉讼时效所定20年期间的性质思维导图

待我归兮

2023-02-22

性质

期间

民事

权利

法律

规定

权利人

诉讼时效

民法

诉讼时效

民事诉讼时效

我国《民法通则》137条规定:“从权利被侵害之日起超过20 年的,人民法院不予保护。”《继承法》第8 条也规定:“自继承开始起超过20年的,不得再提起诉讼。”民法规定的两个20年期间有何区别,其性质如何?学者们对此解释不一。归纳起来,大致有如下几种观点:

树图思维导图提供《民事诉讼时效所定20年期间的性质》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《民事诉讼时效所定20年期间的性质》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8f16699e45a80734b56056e684b2e862

思维导图大纲

相关思维导图模版

民事诉讼时效所定20年期间的性质思维导图模板大纲

第一种观点认为,《民法通则》与《继承法》规定的20年期间均属最长诉讼时效期间,但两者在适用范围、期间的起算和法律后果等方面均存不同。前者普遍适用于对民事权利保护的请求,后者仅适用于继承权纠纷提起的诉讼;前者诉讼时效期间自权利被侵害之日起计算,后者诉讼时效期间从继承开始之日起计算;前者适用延长规定,后者不适用延长规定;前者发生胜诉权消灭的法律后果,后者发生起诉权消灭的法律后果。(注:参见王利明等著:《民法新论》,中国政法大学出版社1991年版,第564页。)

第二种观点认为,《民法通则》与《继承法》规定的20年期间均属除斥期间。理由是:首先,《民法通则》规定20年期间的目的,是为了弥补适用诉讼时效可能出现的问题,即诉讼时效期间可能因权利人不知权利被侵害而拖得过久,以致于影响法律关系的稳定,故有规定不变期间予以限制的必要。由此可见,规定该期间的目的并不在于保护权利人的权利;其次,《民法通则》的规定是不适用中止、中断的规定,尽管可延长,但从条文本意来看,人民法院有权延长的期间并不包括限制诉讼时效的20年固定期间,否则该规定就失去了意义。因此,其与诉讼时效制度的规定有别;再次,《民法通则》与《继承法》规定的期间均是从当事人的权利客观上发生时起计算,而不是像诉讼时效期间那样,从权利人主观上知道或应当知道其权利可行使时起计算。但他们同时也指出,《民法通则》的规定在措辞上不甚妥当,用“人民法院不予保护”的表述,易使人误认为该期间是诉讼时效。(注:参见佟柔主编:《中国民法学•民法总则》,中国人民公安大学出版社1990年版,第321页。)

第三种观点认为,《民法通则》与《继承法》中规定的20年期间,在起算点和产生的法律效力等方面存有差异,故《民法通则》规定的20年期间,属诉讼时效期间的规定,而《继承法》规定的20年期间,属除斥期间的规定。(注:参见王利明等著:《民法新论》,中国政法大学出版社1991年版,第564页。)

第四种观点认为,《民法通则》规定的20年期间既不是除斥期间,也不是诉讼时效期间,而是关于权利的最长保护期限。理由是,20年期间不是权利的存续期间,而是权利的保护期间,与除斥期间的旨趣不同。20年期间届满后,义务人自愿履行的,权利人有权接受履行,并不构成不当得利。而且除斥期间一般较短,以20年期间为除斥期间未免违背除斥期间的性质。同时因其不适用中止、中断等诉讼时效的规定,且期间的起算点也与诉讼时效期间的起算点不同,故也不能将此作为诉讼时效期间。法律设定最长权利保护期限的目的,在于克服诉讼时效制度可能导致的无期限保护权利的缺点。(注:参见彭万林主编:《民法学》,中国政法大学出版社1994年版,第131页。)

以上观点充分地意识到我国《民法通则》和《继承法》规定20年期间的特殊性,也力求根据相关民法原理对此定性,但似乎均难以驳倒相反观点。本文认为,《民法通则》规定20年期间的性质,兼有诉讼时效期间和除斥期间两方面的特点,应理解为权利人主张权利的最长期限,其目的在于补充诉讼时效期间的不足。

首先,从规定诉讼时效期间和除斥期间的原理分析,难以得出《民法通则》规定的20年期间,性质上就是诉讼时效期间或除斥期间的结论。我们知道,诉讼时效期间和除斥期间都是民法上关于时间的规定,其共同的目的主要是为了稳定民事法律关系。这是因为民事法律关系纷繁复杂,千变万化,仅用单一的期间制度难以约束,也无法包揽无遗。譬如,诉讼时效制度既不能适用所有的民事法律关系(如形成权等就不能作为诉讼时效的客体),又因可以中止和中断而难以解决某种民事法律关系处于久悬不决状态的问题。因此,各国民事立法中通常均在规定诉讼时效期间的同时,另定除斥期间以补诉讼时效期间之不足。只不过法律关于除斥期间的规定一般是散见于各相关条文中,而不像诉讼时效制度那样有统一的规定。在民法理论界众多学者认为,诉讼时效期间和除斥期间在价值定位、适用范围和客体、期间的弹性和起算点等方面均有不同。

根据我国《民法通则》规定,20年期间是自权利被侵犯之日起算,且不适用中止、中断,即该期间是自权利客观上发生之日起算,而非在权利人可以行使权利而不行使时起算,并且该期间为不变期间,不会因期间的中止或中断而有所延展。可见,在期间的不变和起算点上,其同于除斥期间而有别于诉讼时效期间。但我们也不能以非此即彼的思维方式,将它断然地归为除斥期间。因为《民法通则》规定的20年期间届满,最终消灭的是胜诉权,不是实体权利。而且,民法中对于除斥期间的规定相对而言均较短,否则就与立法本意不符,难以达到稳定民事法律关系的目的。所以,在期间的长短和产生的法律效果方面,20年期间的规定又同于诉讼时效期间而有别于除斥期间。鉴于此,我们可以得出初步的结论,即法律确定一定的时间作为权利的保护期间,并非只有诉讼时效期间和除斥期间两种。

至于《继承法》规定的20年期间,尽管在内容表述上与《民法通则》有所区别,但应无质的差异。在起算点方面,继承法规定是从继承开始时起算,即反映其是以权利客观上的发生为起算点;在法律效力方面,继承法规定“超过二十年的,不得再提起诉讼”,不少学者认为该条本意应是超过20年的,人民法院不予保护,(注:参见佟柔主编:《中国民法学•民法总则》,中国人民公安大学出版社1990年版,第321页。)这是因为其是否有延长的可能,只有经受理后才能明了,由此说明不让当事人享有起诉权是难以成立的。退而言之,即使是起诉权消灭,也并不意味着当事人的实体权利已不复存在。

其次,从法律规定期间的类别分析,最长权利保护期间的观点与诉讼时效期间有同语反复之嫌。众所周知,法律赋予期间具有法律意义,并针对不同的法律关系使之体现不同的价值功能,目的在于稳定民事法律关系,使法律的调整有的放矢,使法律的公正能得到较好体现。

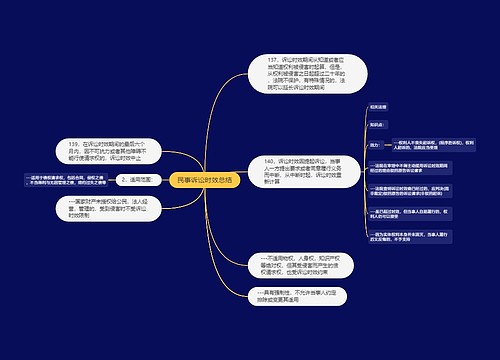

有的学者根据期间在民法中所起的作用,将期间分为三类:一是实现民事权利的期间。它主要包括法律规定的某种民事权利有效期间和存续期间。前者如专利法规定的发明专利权有效期为20年,自申请之日起算。通常,这种权利的行使期间由法律明文规定,除法律另有规定外,不以权利人是否行使权利而有所改变,也不问权利人在该期间内是否为权利行使,它仅是界定权利人享有权利的时间。权利人在期间内就拥有权利,期间届满就丧失权利。后者如我国民法规定撤销权人行使撤销权的除斥期间为一年。除斥期间作为权利存续期间,是法律赋予权利人行使权利以改变某一法律关系的时间,权利人是否在法定期间行使权利所生结果截然不同。若权利人在法定期间不行使权利,权利便丧失,原有法律关系就受到维护。反之,原有法律关系就可能被推翻。可见,权利的存续期间与权利人是否行使权利密切相联。二是保护民事权利的期间。它可分三种情况,(1 )请求期间即一方通过非讼程序向对方提出赔偿要求的期间,如铁路货物运输章程规定,“铁路同发货人或收货人相互间要求赔偿和退补费用的有效期间为一百八十天。但要求铁路支付货物运到逾期罚款的有效期间为六十天。”(2 )仲裁期间即当事人通过仲裁程序向仲裁机关提出要求保护民事权利的有效期间。如经济合同法第43条规定:“经济合同争议申请仲裁的期限为二年,自当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算。”(3 )诉讼时效期间即权利人依诉讼程序向人民法院请求保护民事权利的有效期间。如《民法通则》规定的普通诉讼时效期间为二年,自权利人知道或应当知道权利被侵害之日起算。上述三种期间因受理部门的不同,故其在适用有关程序和处理的后果等方面均有所不同,不能混为一谈。但这类期间也都与权利人行使或主张权利息息相关。三是履行民事义务的期间,这一般由合同约定,与本文所论问题关系不大,对此不赘。(注:参见江平、张佩霖编著:《民法教程》,中国政法大学出版社1986年版,第112-113页。)

对于上述分类,笔者以为其所确定和依据的分类标准,仅是体现了期间形态和内容的区别,而非期间作用上的不同。这是因为法律规定权利的有效和存续期间,目的和作用都是为了保护民事主体享有的权利,均可称为保护期间。而法律规定期间的作用主要应就其维护何种法律关系而考虑。如权利有效期间的规定,无论权利人在法定期间是否行使权利,法律仅维护一个法律关系,不涉及新旧法律关系的变动或冲突。除斥期间和诉讼时效期间的规定则均与权利人是否行使权利相关,且涉及新旧两个法律关系。权利人未在法定期间行使权利,除斥期间届满法律维护原法律关系,而诉讼时效期间届满法律维护新法律关系。但是,通过对法律规定的不同期间分析,我们至少可有两方面的收获。第一方面知道了期间的各种内容和形态,明确了诉讼时效期间与权利保护期间是属种关系,且其他期间亦体现了对权利的保护,故将20年作为权利的最长保护期间是同语反复,等于未定性。第二方面可促使我们对权利的存续、行使和保护等相互关系予以思考。此点有助于进一步认清民事法律规定20年期间的性质,容后详述。

再次,法律兼取诉讼时效期间和除斥期间的某些特点,设定权利最长主张期间是弥补诉讼时效期间不足的需要,是稳定民事法律关系的需要。通常,权利的行使和保护是以权利合法有效存在为前提,故权利人要行使权利必须享有权利。但享有权利与行使权利不同。前者是从静态观察,后者是从动态考虑。当权利人行使权利获取了法律所保护的利益,即可称为权利的实现,此时无须法律的救济。相反,若权利行使受到阻碍或侵害,则必然涉及权利保护即采用公力或私力救济的问题。相对而言,权利的行使在民事权利制度中具有承上启下的作用,其核心地位不言而喻。然而,理论上对权利行使的理解原本就存在着广义和狭义两种观点。狭义的理解,权利行使仅指具体实现权利内容的行为,与权利的处分和主张相区别。权利的处分是权利消灭、移转或受限制的行为,权利的主张是权利存在或行使受妨害或有受妨害之虞时对于特定人使之承认其权利存在的行为。(注:参见史尚宽著:《民法总则》,第25页。)广义的理解,权利的行使包括权利的处分和主张,指一切以权利存在为前提的行为。持广义行使论者认为,处分是权利所包含的内容之一,处分权利也是主体为实现权利所赋予他的利益。权利主张则是一定情况下为实现权利所采取的必要步骤,将它们排斥在权利行使之外,权利本身就存了残缺。(注:参见佟柔主编:《中国民法学•民法总则》,中国人民公安大学出版社1990年版,第74页。)

尽管我国目前广义理解为理论上通说,但事实上狭义理解对于反映权利的性质,确认权利保护期间和相关救济措施等更有价值。这是因为,民事权利是权利主体为或不为一定行为,或者请求他人为或不为一定行为的法律之力,该法律之力的现实化即为权利的行使。由此决定了权利的行使与权利的处分和主张不同。不可否认,权利人处分权利也能获得财产利益,但该财产利益与权利行使而获得的财产利益全然不同。一般权利人在因权利处分而获得财产利益的同时,还为自己设定了义务或负担。可见,权利的处分实质上是局限于支配权范畴。而权利行使的范围包括支配权、请求权、形成权和抗辩权等各种性质的权利。

一般而言,权利人因享有权利的性质不同,行使权利的方式和法律规定期间的内容也不同。若行使的权利性质为支配权,即无须义务人为协助而可独立行使的权利,权利的行使与否不会影响法律关系的稳定。故法律除规定权利人行使权利不得损害社会利益和违背公序良俗外,原则上无必要规定任何期间以保护权利。(权利的处分也正是体现了支配权的性质,从而决定了其无须期间的约束。)若行使的权利性质为请求权,即权利的实现须依赖于特定义务人协助的权利。因权利人在权利存续期间是否为权利行使会涉及外观认识的变化,可能影响业已存在的法律关系稳定,故法律有规定保护期间的必要。同样,行使的权利性质为形成权,即权利行使与否取决于权利人单方意志时,也会牵涉到法律关系的稳定,故法律也有必要以一定期间约束之。若行使的权利性质为抗辩权,因抗辩权是针对请求权而发生,他人一为请求,权利人就必须明确及时地表达是否抗辩,故不存在因一定期间届满而消灭的可能。显然,在权利行使时,须规定保护期间的权利主要是请求权和形成权。

权利的主张在条件、方式等方面与权利的行使也有区别。譬如,一般主张权利者应有行为能力,而权利的行使则视权利的性质而定;权利的主张均以积极行为方式表达,而权利的行使还可以消极行为方式进行。更重要的是,狭义权利行使仅是为了实现权利的内容,这就决定了权利人在行使权利时,不但明知自己享有权利,而且该权利应是不存在任何妨碍的。这意味着一旦权利人行使权利就能取得权利所含的利益,达到权利实现的目的。而权利的主张则发生在权利归属不明或行使权利存有妨碍时。质言之,权利主张与权利行使虽有关联,但无必然联系。通常权利人主张权利时,客观上应以权利归属不明或权利行使受阻为要件,主观上应以权利人明知为要件。唯有如此,权利人才能向相对人或人民法院作出维护自己权利的行为。否则,权利主张无从谈起。因此,虽然将权利的主张理解为权利人积极行使请求权行为并不为过,但毕竟两者在众多方面存有不同,故不能仍沿用相同的保护期间。

应当说,民法中对当事人是否行使或主张权利有重大影响的期间,即权利人可能因未在法定期间行使权利而丧失权利的期间,常见的是诉讼时效期间和除斥期间,但并不仅限于这两类。诉讼时效期间在某种意义上就是权利人积极行使请求权的有效期间,它是针对权利人可以行使权利而不行使的状态设定。法律要求权利人应积极地行使或主张自己享有的权利。倘若权利人怠于行使权利,那么在诉讼时效期间届满后,就会产生一定事实状态推翻原有权利的后果,权利人的权利就得不到法律的保护。也就是说在具体法律关系确定时,就取决于权利人是否在法定期间积极行使或主张权利。但诉讼时效期间的起算更注重是的,权利人是否应知或已知自己的权利被侵害。事实上,在特定情况下权利人对自己是否享有权利以及该权利是否被侵害并不必然明知。如果此类情形还是适用诉讼时效期间,那么时间就可能拖得过久,民事法律关系久悬不决的状态就难以解决。为克服诉讼时效制度的这一缺陷,民事立法就有必要另定权利人主张权利的最长期间加以补救。即当权利发生后,不论权利人是否明知权利被侵害,只要权利人未在法定期间主张权利(请求权),该权利就无法得到公力救济的保护。除斥期间一般是在法律关系形成后,法律给予权利人以行使某种权利而是原有法律关系得以改变的机会。故此类期间的客体是形成权,如权利人在权利存续期间不行使该权利,权利(形成权)本身就归于消灭而原有法律关系仍然存在。但在除斥期间中权利人可行使的权利不存在被侵害的情况,更谈不上权利人是否明知权利被侵害,只不过是法律为了尽快确定某种权利义务关系是否须改变而已。由此决定了此类权利的行使期间是从权利发生时起算,且均较短。虽然权利最长主张期间也可视作权利存续期间。但除了前述关于20年期间不属于除斥期间的理由外,还应注意到权利最长主张期间的客体是请求权,而非形成权,二者存续权利的性质完全不同。进而也说明权利存续期间与除斥期间不能等同,二者应属逻辑上的交叉关系,而非属种关系。可见,为稳定民事法律关系,将权利最长主张期间作为一种独立的法定期间单列,并与除斥期间协同弥补诉讼时效期间的不足是完全必要的。

另须说明的是,20年的期间与其称为权利最长主张期间,不如说是权利最长主张期限。这是因为期间与期限在理论上不尽相同。“期间是从始期和终期两方面综合考虑时间的经过或运动;期限只是对时间开始或终止作单方面考察,期限届至,民事法律关系或生效、或消灭。所以,期限的意义在于计算期间的开始或结束,即法律效力的有无,而不在于指示时间的长短。”(注:参见佟柔主编:《中国民法学•民法总则》,中国人民公安大学出版社1990年版,第301页。 )据此分析《民法通则》规定的20年时间,可见其根本不顾权利人是否明知权利存在,是否了解权利被侵害的事实,也不考虑权利人是否要行使权利,只要20年届满,法律对该权利就不予保护。显然,《民法通则》对20年时间的规定,只注重权利至何时不受法律保护的这一结果,对时间长短的指示并不在乎。何况,如果权利人不知权利是否存在或权利被侵害的事实,那么即便是法律规定有向权利人为指示时间长短的意图,也是无法实现的。

综上所述,权利人自享有权利始至最终实现权利止,在不同的阶段的确会出现不同的情况,法律分门别类地规定各种期间约束和保护权利人,对于维护民事法律关系的稳定无疑是至关重要的。

引用法条

[1]《中华人民共和国继承法》

[2]《中华人民共和国民法通则》 第一百三十七条

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心