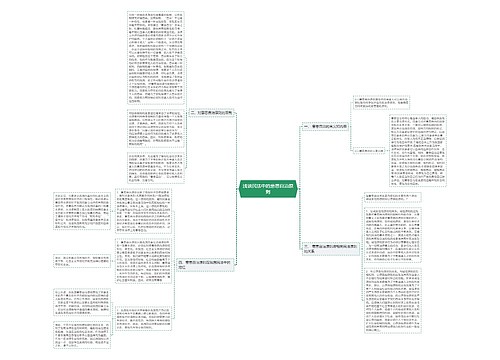

义利之争与民法基本原则思维导图

我养你

2023-02-22

基本原则

民法

利益

社会

权利

法律

原则

私人

保护

民事权利

民法

民法知识

民法基本原则

一、民法基本原则的内在矛盾

树图思维导图提供《义利之争与民法基本原则》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《义利之争与民法基本原则》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:0395bf5eedf8121d52449a0d1ed1875a

思维导图大纲

相关思维导图模版

义利之争与民法基本原则思维导图模板大纲

随着民法学研究的深入,对民法基本原则的探讨和总结也日臻成熟和完善。从国内一些影响较大的民法学教材和专著来看,我国民法大致有这么几个基本原则:民事权利神圣原则、身份平等原则、意思自治原则、诚实信用原则、公序良俗原则、公平与等价有偿原则、权利不得滥用原则。○1从对民事权利的保护与限制来看,民事权利神圣原则和意思自治原则侧重于对民事权利及其行使的保护,其余原则侧重于对民事权利行使的限制。对民事权利及其行使的既保护又限制揭示了贯穿于民法调整全过程的一对深刻矛盾,即私人利益与国家、社会利益(国家利益不同于社会利益,但它往往又是以社会利益的面目出现)的矛盾。

法律可分为不同的部门。大陆法系一个基本的分类是将法律分为公法和私法,其历史渊源可追溯到罗马法。《法学总论—法学阶梯》中说:“法律学习分为两部分,即公法与私法。公法涉及罗马帝国的政体,私法则涉及个人利益。”○2这种分类不仅界分了公、私法法律关系主体,而且界分了各自所保护的利益的性质以及对不同利益的保护手段。公法侧重保护的是国家利益和社会利益,其法律保护手段是国家公权力,而私法侧重保护的是私人利益,其法律保护手段是公民私权利。因而,这种分类凸显了法律调整中国家、社会与个人,国家利益、社会利益与个人利益,公权力与私权利之间的对立统一。

什么是民法?法律上没有明确的概念界定。不过,我国《民法通则》从民法调整社会关系范围的角度作了一个粗略的规定,即民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系,也就是调整私人之间的关系。这就意味着《民法通则》是私法,侧重于保护公民和法人的“私利”。为此,《通则》赋予了民事主体广泛的民事权利。这样,不少学者便将民事权利神圣作为我国民法的一条基本原则。张俊浩教授认为,民事权利受到法律充分保障,任何人或者任何权力均不得侵犯,并且,非依公正的法律程序,不得限制或者剥夺。○3彭万林教授更是认为,民法的重要内容就是规定和保障民事主体的合法民事权利。民法的一切制度都是以权利为轴心建立起来的,它规定了权利的主体、行使的方式、民事权利的种类、权利保护的方式、权利保护的时间限制等内容,这完全是一个以权利为中心建立起来的体系。民法就是以权利为本位的法。○4民事权利神圣意味着私人利益应得到法律的承认和保护,合法的私人利益神圣不可侵犯。但仅止于此还不足以指导各项民事法律制度和全部民法规范的创设,因而有了意思自治原则。当事人的私人利益只有他自己最清楚,他会根据自己的利益指向或要求,选择他认为最有效的行为方式和形式设立、变更、终止具体的民事法律关系,来实现或保护其利益。意思自治,从公、私法划分的层面理解,是指私法主体有权自主实施私法行为,他人不得非法干预;私法主体仅对基于自由表达的真实意思而实施的私法行为负责;在不违反强行法的前提下,私法主体自愿达成的协议优先于私法之适用,即私人协议可变通私法。○5因此,意思自治原则有力地保障了私人活动的意志自由和私人权益,使其不受国家权力所支持的国家利益和社会利益的非法干预和入侵。

民事权利神圣原则和意思自治原则有力地支持和保护了私人利益的法律地位和自主实现,但私人利益易于恶性膨胀。为了一己之利的最大化,人们可能会千方百计、无所不为,正如管子所言:“商人通贾,倍道兼行,夜以继日,千里而不远者,利在前也。渔人入海,海深万仞,就彼逆流,乘危万里,宿夜不出者,利在水也。故利之所在,虽千仞之山,无所不上,深渊之下,无所不入焉。”○6这种“无所不上”、“无所不入”的谋利行为极有可能侵犯国家利益、社会利益和其他个人利益,破坏特定社会的法定利益结构和社会秩序,不利于阶级统治和社会稳定。为此,有必要遏制私人利益的恶性膨胀,对私人权利的行使加以限制。

权利不得滥用原则是对民事权利行使的一个总旨性限制,许多国家的立法都有这一规定。我国《宪法》第五十一条规定:“中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。”这一宪法规定必定要在民法中加以贯彻。这里的集体的利益和其他公民的合法的权利其实也意味着社会公共利益,因为这里并没有特别指出某个集体性质的单位和某个具姓名的个人,而这种利益和权利主体的不特定性乃是社会公共利益主体公众即公共社会的实质所在。○7不特定性也就意味着整体性和普遍性。因此,权利不得滥用原则就意味着出于对国家和社会利益的保护而对私人利益和权利的限制。

对私人利益和权利的比较具体化的原则性限制体现在:平等原则是从权利主体身份层面加以限制,诚实信用原则是从权利主体的意思表示层面加以限制,公序良俗原则和公平与等价有偿原则是从权利义务的内容上加以限制。身份平等,是指民事主体享有独立的法律人格,在具体的民事财产流转关系中互不隶属,地位平等,能独立表达自己的意志,其依法取得的权利平等地受到法律保护。○8民事主体在参加民事法律关系之前也许有不同法律上的身份,但只要参加了某个具体的民事法律关系,其民事权利能力与其他当事人是平等的。他不能凭借其他法律上的身份和特权来侵害其他当事人或第三者的民事权利和利益。所谓诚实信用,是市场经济活动中形成的道德规则。它要求人们在市场活动中讲究信用,恪守诺言,诚实不欺,在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益。○9可见,诚实信用原则是预防当事人意思表示的故意欺诈,最终目的在于“要求民事主体在民事活动中维持双方的利益平衡,以及当事人利益与社会利益的平衡。”○10公序良俗是一个社会优良传统的积淀,已被全体社会成员潜移默化地接受和遵循。它是社会公共利益升华为伦理道德的体现。违背公序良俗的权利的行使,显然侵害了社会公共利益,会遭到全体社会成员的一致反对。公平原则要求民事主体应本着公平的观念从事民事活动,正当行使权利和履行义务,在民事活动中兼顾他人利益和社会公共利益。等价有偿原则是指民事主体在从事移转财产等民事活动中,要按照价值规律的要求进行等价交换,实现各自的经济利益。○11一句话,当事人不得为了谋取一己之暴利,使在具体民事活动中取得的权利明显多于而承担的义务明显少于其他各方,从而侵害他人利益和社会公共利益。可见,公序良俗原则和公平与等价有偿原则是从民事权利义务内容上对民事权利行使的限制。

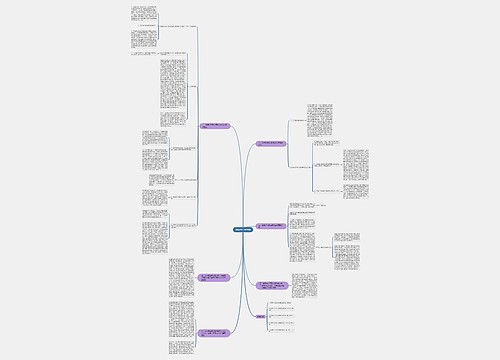

二、义利之争:影响中国民法命运的一个历史因素

中国历史上的义利之争其实就暗含着对民法基本原则中的内在矛盾即私人利益与国家、社会利益的矛盾的争论。但在我国特殊的历史发展过程中,它却是影响我国民法产生和发展的一个极为重要的历史因素。

义利之争,是中国思想史上自春秋战国以来就争论不休的问题之一。春秋战国时期,百家争鸣。以孔丘为代表的儒家重义轻利。孔子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”○12孟子云:“上下交征利而国危矣。”○13商鞅、韩非等为代表的法家则从“好利恶害”的人性论出发,轻义重利,主张“法治”,即利用人的自私自利的“自为心”,以赏罚为手段进行统治。墨家则强调义利并重,墨翟主张,“义,利也”、“兼相爱,交相利。”○14不过,春秋战国时期,儒家的义利观还没有走向极端。如荀子认为,“义与利者,人之所两有也。”○15孔子虽然反对“言利”,但总是反对不“义”之利。“义然后取”,只要合于义,君子也可求取私利。可是,西汉以后,随着儒家学说定于一尊,其义利观走向了极端。西汉董仲舒倡导“正其宜不某其利,明其道不计其功。”○16而到了宋代朱熹那里则是“天理存,则人欲亡,人欲胜则天理灭。”○17这就将义与利截然对立起来了。

儒家提倡“德治”,而“道德的特征和重点不在‘利’,而在‘义’,即道德行为重在履行义务,而不重在享受权利;而且道德义务的特点在于它主要不是以享受相应的权利为前提(才能被认为高尚的、有德行的)。从某种意义上讲,道德所要求的也是一种正当的利益或被允许的行为,但这是一种最低道德要求(实际上就是法律的要求,是社会成员普遍应做到的基本要求)。道德行为不仅仅要求正当的(个体)利益,而且要求舍弃个体利益,以维护他人、集体及社会整体利益。所以普列汉诺夫就曾认为,越是远离个体功利,就越是高尚的道德行为,从而也就越能维护社会整体的利益。”○18可见,所谓“义”就是中国封建社会的国家利益和社会利益的集中体现,因此儒家的“义”自然就成了封建立法的标准。由于重义轻利,法律自然就排拒个人对私人利益和个人权利的追求,而这与自给自足的自然经济也正好契合。在重义轻利思想的指导下,儒家有重农抑商的传统。法家虽然鼓吹“好利恶害”的人性论,但为了维护封建地主经济,强调归利于农,重农抑商的色彩比儒家更浓。结果,儒法两家殊途同归,都主张用法律的强制手段推行重农抑商的观念。如上所说,后来的封建正统思想完全继承了这种“义”的观念,进而不断压制商品经济的发展,使得商品交换关系只能在非常狭隘的、有限的范围里存在,发展极为迟缓,作为商品经济法权表现的民法、商法等私法一直没有其生存的基础。在中国古代浩瀚的法律典籍中,民商法规范微乎其微且十分分散,大量的私法规范只是作为民间的惯例而存在着,没有上升到法律的高度,即使有这方面的法律规范,也都与刑法混在一起。国家对民事、商事纠纷往往运用刑事的惩罚手段来解决,从而形成了“重刑轻民”的法律结构体系,民法也就无法成为独立的法律部门。

二、义利之争:影响中国民法命运的一个历史因素

中国历史上的义利之争其实就暗含着对民法基本原则中的内在矛盾即私人利益与国家、社会利益的矛盾的争论。但在我国特殊的历史发展过程中,它却是影响我国民法产生和发展的一个极为重要的历史因素。

义利之争,是中国思想史上自春秋战国以来就争论不休的问题之一。春秋战国时期,百家争鸣。以孔丘为代表的儒家重义轻利。孔子曰:“君子喻于义,小人喻于利。”○12孟子云:“上下交征利而国危矣。”○13商鞅、韩非等为代表的法家则从“好利恶害”的人性论出发,轻义重利,主张“法治”,即利用人的自私自利的“自为心”,以赏罚为手段进行统治。墨家则强调义利并重,墨翟主张,“义,利也”、“兼相爱,交相利。”○14不过,春秋战国时期,儒家的义利观还没有走向极端。如荀子认为,“义与利者,人之所两有也。”○15孔子虽然反对“言利”,但总是反对不“义”之利。“义然后取”,只要合于义,君子也可求取私利。可是,西汉以后,随着儒家学说定于一尊,其义利观走向了极端。西汉董仲舒倡导“正其宜不某其利,明其道不计其功。”○16而到了宋代朱熹那里则是“天理存,则人欲亡,人欲胜则天理灭。”○17这就将义与利截然对立起来了。

儒家提倡“德治”,而“道德的特征和重点不在‘利’,而在‘义’,即道德行为重在履行义务,而不重在享受权利;而且道德义务的特点在于它主要不是以享受相应的权利为前提(才能被认为高尚的、有德行的)。从某种意义上讲,道德所要求的也是一种正当的利益或被允许的行为,但这是一种最低道德要求(实际上就是法律的要求,是社会成员普遍应做到的基本要求)。道德行为不仅仅要求正当的(个体)利益,而且要求舍弃个体利益,以维护他人、集体及社会整体利益。所以普列汉诺夫就曾认为,越是远离个体功利,就越是高尚的道德行为,从而也就越能维护社会整体的利益。”○18可见,所谓“义”就是中国封建社会的国家利益和社会利益的集中体现,因此儒家的“义”自然就成了封建立法的标准。由于重义轻利,法律自然就排拒个人对私人利益和个人权利的追求,而这与自给自足的自然经济也正好契合。在重义轻利思想的指导下,儒家有重农抑商的传统。法家虽然鼓吹“好利恶害”的人性论,但为了维护封建地主经济,强调归利于农,重农抑商的色彩比儒家更浓。结果,儒法两家殊途同归,都主张用法律的强制手段推行重农抑商的观念。如上所说,后来的封建正统思想完全继承了这种“义”的观念,进而不断压制商品经济的发展,使得商品交换关系只能在非常狭隘的、有限的范围里存在,发展极为迟缓,作为商品经济法权表现的民法、商法等私法一直没有其生存的基础。在中国古代浩瀚的法律典籍中,民商法规范微乎其微且十分分散,大量的私法规范只是作为民间的惯例而存在着,没有上升到法律的高度,即使有这方面的法律规范,也都与刑法混在一起。国家对民事、商事纠纷往往运用刑事的惩罚手段来解决,从而形成了“重刑轻民”的法律结构体系,民法也就无法成为独立的法律部门。

毫无疑问,现代法律应是正义的体现。但,什么是正义?“丹尼尔。韦伯斯特认为,正义是人在世上的最高利益。”○23那么,人在世上的最高利益是个人利益呢,还是社会利益?如果按照亚里士多德的观点“正义以公共利益为依归”,那么法律承认和保护的应是社会公共利益,而淡漠甚至取消私人利益。显然,这不是人们不断寻求并坚决为之奋斗的目标。反之,如果按照古罗马法学家乌尔庇安的观点“正义乃是使每个人获得其应得的东西的永恒不变的意志。”○24或按照色马拉叙马霍斯的观点“正义不是别的,就是强者的利益。”○25那么,法律应支持和保护个人对私人利益的追求,而漠视甚至不顾社会公共利益。显然,这又会破坏人类追逐个人利益的整体利益环境,最终有害于私人利益的实现。因此,我们认为,所谓的正义,应该意味着一种合理的利益结构。它体现为个体私人利益和国家、社会利益兼顾的一种历史的、动态而又稳定的利益平衡。一国法律制度和法律规范的创设,只有实现了并维持着这种利益平衡,才能说是体现了正义。这样,人类思想史上的义利之争才最终由冲突走向了融合。前面所分析的我国民法中对民事权利既保护又限制的几个基本原则的创设,切实实现了并维持着这种利益平衡,它们正是这种融合的体现,因而也是人类正义的体现。

查看更多

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

第六章 群体传播与组织传播_副本思维导图

U882673919

U882673919树图思维导图提供《第六章 群体传播与组织传播_副本》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第六章 群体传播与组织传播_副本》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心