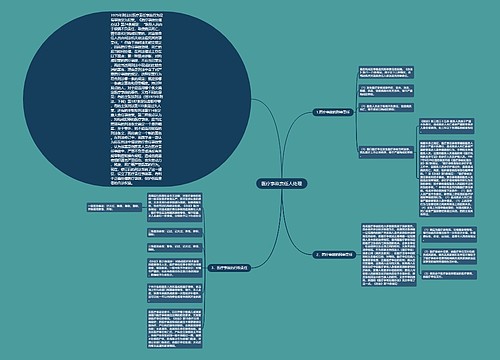

㈠过失与过失行为 过失是过错的一种,对于过错的概念,学术界有三大派别,一是主观说,认为过错在本质上是一种应受非难的个人心理状态;二是客观说,认为过错并非在于行为人的主观心理状态具有非难性,而在于行为具有应受非难性,行为人的行为如果不符合某种行业标准即为过错;三是主客观混合说②。笔者比较赞同第三种观点,因为人的行为是受人的主观意识支配的,但它必然要通过一定的行为来表现出来,而且法律只能以客观事实为自己的研究对象。

过失指的是一种内部心理活动,是指行为人通过违反义务的行为所表现出来的一种应受非难的心理状态③。而过失行为则是在这种过失心理支配下产生的一种应受法律谴责的行为。过失是心理学研究的范畴,民法上讲的过失实际上指的是过失行为。

㈡医疗过失与医疗过失行为 对于医疗过失行为的定义,我国法学界目前还没有一个统一的概念,有人认为是指医务人员应当预见到自己的行为可能发生严重不良后果,因为疏忽大意而没有预见或者已经预见而轻信能够避免的心理态度④。也有学者认为是指医护人员在医疗过程中违反业务上必要的注意义务,从而引起对患者生命、身体伤害的情形⑤。但是在临床实践中,很多的不良后果是能够预见到的,但为了尊重和满足患者的康复期望,也为了医学的进步,当事医师根据自己的学术经验,认为有把握并且依据自己经验相信能够避免不良后果发生时(并非是放任,也不是对患者健康权的消极不保护)往往是应当鼓励其施行该行为的,医学的进步也是要依靠这些经验的积累,但这种情形依第一个概念是一种要受谴责的行为,故显得有些不妥。第二个概念实际上仍然是客观说,没有完全涵盖医疗过失行为的全部含义。

笔者认为,医疗过失行为的定义也应同一般过失行为的定义相一致,就是同样要将医疗过失行为的概念与医疗过失的概念相区别。即,医疗过失是指医务人员主观上缺乏职业所必要的理智、谦和、谨慎;而医疗过失行为是指在过失心理状态下产生的应受到法律谴责的非常医疗行为,也就是当事医务人员的职称和诊疗行为能力具有了岗位责任和当时情形的要求,但因主观上缺乏必要的谨慎而没有履行注意义务的一种行为状态。

㈢医疗过失行为的构成要件 检验当事人的行为状态是否是过失行为只能采用客观的标准来衡量,当事人违反了这个客观标准,就是过失行为;符合这个客观标准就不是过失行为。医疗过失行为的构成要件就是衡量一个医疗行为是否是过失行为的标准。医疗过失行为的构成在法理上必须要满足以下4个要件:

1.行为人有法定的注意义务 医务人员之所以能成为救死扶伤的职业人,就是因为其具备了从事医务工作的必要条件,政府通过法律在允许其执业的同时也赋予其相应的执业义务,以此来保护患者的利益。法律规定医务人员的注意义务既包括了宪法和法律的普遍性规定(它是作为每一个公民都要遵守的规则),也包括医护人员执业与业务方面规章制度所确立的一般性义务,还包括诊疗行为实施过程中的每一项具体义务。一旦医患双方发生了接触,医方行为人就产生了有约束的注意义务,这种义务随着诊疗行为的进行而有着不同的内容。例如在查房问题上,卫生部《医院工作制度》中就具体规定了科主任、主任医师、主治医生和住院医师的具体查房内容。它是医务人员的法定注意义务。

3.行为人在客观上能够履行注意义务 负有注意义务的行为人除了具有履行义务的能力外,还要是行为人在客观上能够履行他负有的义务才可能成为有过失的行为人。也就是负有注意义务的当事人应当履行并且是能够履行注意义务但没有履行才是过失行为。当事人在客观上是否能够履行义务是个行业内的规则认定问题,它不能按照日常生活规则来认定,而必须要经过行业内的自律组织(如各级医学会组织的医疗事故技术鉴定专家组或法院委托有关部门)来认证。

4.行为人没有履行注意义务 行为人有法定(或约定)的注意义务并不能构成法律上的过失行为,只有在违反了应尽义务的基础上才有可能构成过失(包括作为或不作为)。违反义务的原因并不是行为人不能履行该义务,而是应当履行并且能够履行但行为人没有小心谨慎、认真负责,结果导致了不良后果的发生。在司法实践中,法院并不需要证明行为人在主观上是否有疏忽大意或过于自信,只要行为人没有履行法定的注意义务,并导致了不良后果的发生,而行为人并不是希望或放任不良后果的发生,就可以确定其行为是过失行为。

行为人的行为只要符合医疗过失行为的4个构成要件,就应认定行为人存在有医疗过失行为。

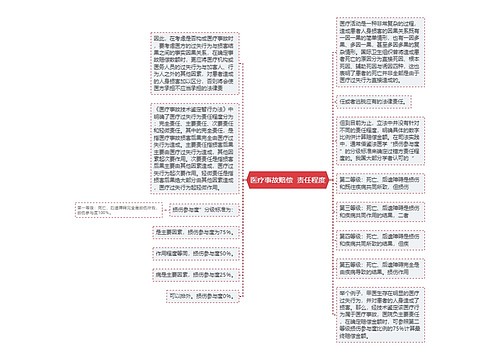

㈣医疗过失行为认定的原则 对于侵害人或违约人是否有过失,是否要对自己行为所导致的损害负责,行为人为什么以及在何种条件下必须承担自己行为的法律后果,这就涉及法律上的归责原则,也就是说行为人因其行为在造成他人损害事实后,法律应依何种规定使其承担责任。

一个特定行业侵权(违约)行为的民事责任,其归责原则往往是随着时代的演进而有所不同,它与整个社会思想文化的发展密不可分,而且与一定时期的经济条件、伦理观念有关。可以说社会的进步往往依赖于现行所有制度的支持、协调和推动,法律本身的发展也要适应现行所有制度的要求。由于我国的经济基础比较薄弱,医疗技术水平还比较落后,医务人员的数量占全社会人员中的比例也比较低,医务人员的整体素质不高,且各地区参差不齐,所承担的医疗任务重,职业风险比其他行业大,其待遇也没有提高到与职业风险相对应的水平。所以本人主张,在医疗过失行为中,无论是侵权行为还是违约行为,其归责的原则均应为过错责任,理由如下:

1.医疗行为是一种维护人类健康的技术自救行为,由于许多不确定因素的存在,使之成为需要人类共同关心和共同保护的行业。因而在客观事实上和人类情理上,医疗行为人若主观上不存在过错,则不能让其承担法律责任。只有在行为人主观上有过错时,才是要受到谴责的行为,否则有违法理上的公正理念,也不利于医学发展和医务人员的创新精神。

2.我国目前的司法实践基本上都是把医疗伤害归为侵权行为,且基本上采用过错责任原则⑥。过错责任原则一般有三层含义:一是以过错为责任构成要件,也就是医疗伤害行为要成立就必须要有过错。若行为人主观上没有过错,则虽存在因果关系,行为人也不承担民事责任。反之,行为人主观上有过错,则应承担民事责任。二是以过错为归责的最终条件。其意义不仅在于将过错作为确定责任的要素内涵,更重要的在于体现“有过错即有责任”实质精神。三是以过错为确定责任范围的依据⑦。

3.过错责任原则的一个主要特点是贯彻:“谁主张,谁举证”的精神,就是受害人在请求致害人承担民事责任时,应对致害人在实施致害行为时主观上有过错负举证责任。作为致害人的医方需要证明自己的诊疗行为完全符合诊疗护理常规,没有违反注意义务,或者举证该不良后果是不可抗力或特异体质等一些无法预测的原因引起的。从而证明自己的行为无过失。

4.根据我国《民事诉讼法》有关实体法以及国际上的通用惯例,证明人要证明的对象应限定在事实、证明事实、行业规则和法规上。即使是科学原理,也应是已被人类所获得的内在规律⑧。所以医方的证明对象也只能限定在医方行为人的行为上,如医疗技术的操作、诊疗常规的遵守和医疗规范的服务,而不能是尚未知晓或未被科学完全证明的原理,如疾病的发病机理、药物作用机制等医学难题。因此,即便强调“举证责任倒置”,医方的举证责任也是有限定的,这并不是为了限定医方的责任。因为科学有一个发展的过程,法律不但要保护个人的利益,更要保护社会整体的利益。对于医疗技术尚不能治疗的疾病或者诊断性治疗的疾病,即使这种治疗可能给患者的利益带来一定的损失,也不能对医方的行为人予以谴责,因为“利益并不都是权利,只有法律所承认和保护的利益才是法律定义上的权利”⑨。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646