通过诉讼让医院承担赔偿责任的三种方法思维导图

我没你想的那样坚强

2023-02-21

责任

方法

赔偿

承担

诉讼

医院

通过

医疗

医疗事故

行为

医疗事故

医疗事故责任

医疗事故责任认定

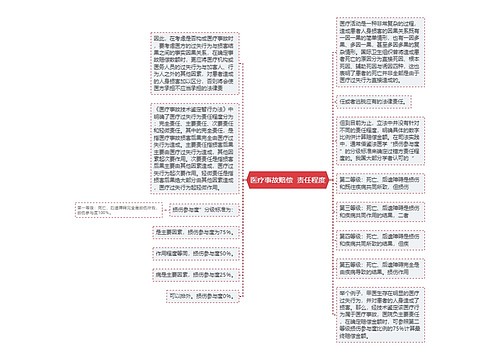

通过诉讼让医院承担赔偿责任的三种方法

树图思维导图提供《通过诉讼让医院承担赔偿责任的三种方法》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《通过诉讼让医院承担赔偿责任的三种方法》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:72bb168ed2aa92dcdb60649f845cd9e7

思维导图大纲

相关思维导图模版

通过诉讼让医院承担赔偿责任的三种方法思维导图模板大纲

随着近年来卫生体制改革的进程,医疗纠纷引发的民事赔偿诉讼逐渐成为当前社会关注的热点难点问题。

据中消协公布,1996年至1999年间,医疗纠纷投诉增长了10倍。2002年中华医学会调查发现,医疗纠纷在全国326家医院的发生率高达98.4%,平均每家医院承担医疗赔偿费21万元;其中更有武汉龙凤胎幼儿案高达290万元的天价赔偿。

但审判实践中处理医疗纠纷案件存在着适用法律“二元化”现象。如何正确适用法律,如何确保执法标准的统一,始终是法律人办理此类案件所急待解决的难题。

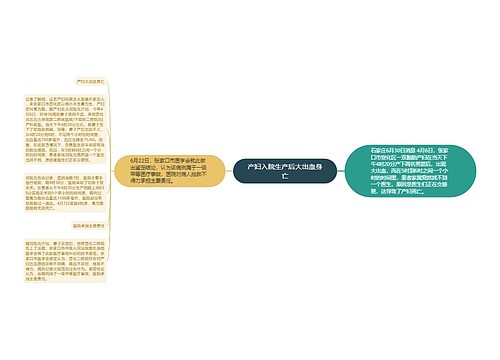

笔者2004年受某二级甲等医院委托处理过一起医疗纠纷。患者何某因怀孕12周来医院要求终止妊娠。B超检查结果为正常妊娠,决定住院吃打胎药流产。服药第三天,患者肚痛、头晕、面色苍白至休克,紧急抢救5小时,无效后死亡。尸检结果为:输卵管间质部妊娠(宫外孕的一种罕见形式),服打胎药后子宫收缩致输卵管破裂大出血死亡。受理案件后,笔者与患者家属及律师进行了多回合谈判,终使对方理解:即便是构成一级甲等医疗事故,按《医疗事故处理条例》计算,赔偿额不论怎么算,都到不了5万元。最后在没做医疗事故鉴定的前提下,以略高于5万元调解结案。

对比上述两案,我们不禁疑惑:为什么同样是人命,有时只能获得区区几万元赔偿,有时却能获得几十万乃至上百万赔偿?为什么达到严重医疗过失构成医疗事故所得到的赔偿额,有时竟然远远低于一般过失的非医疗事故的损害赔偿额?现实中的这种现象是否公平?

这是因为,同一个案子不同的人办理,各人会按各自对法律的理解,采取不同的诉讼方法。走的路不同会导致结果相差很远。这就是中国的司法实践,是基于中国立法现状的具有中国特色的法制。大环境如此,不可能让社会来适应我们,只能是我们去适应社会。于是,选择怎样的“路”去进行医疗纠纷诉讼,就非常重要了。

下面我谈一下可以采用哪三种具体方法解决医疗纠纷诉讼。

第一种方法:经过医疗事故鉴定,确认为医疗事故后再处理。

这是一种最常见,最正规,也是大多数人包括广大律师和法官潜意识里最能接受的做法。

我认为:如果作为院方的律师,应坚决的毫不犹豫的引导当事人按此程序走,这样能为院方最大程度的减少损失;反之,如果作为患方的代理人则应坚决抵制医疗事故鉴定,不配合鉴定,这样才不致钻入法律的死胡同转不过身来,才不致最后只拿到几个可怜的铜板灰溜溜的从医院出来。

所谓医疗事故:是指医疗机构及其医务人员,在医疗活动中违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。

这是2002年9月1日正式实施的行政法规《医疗事故处理条例》第二条对医疗事故概念的界定。按照这种界定,凡是违法或是违章的医疗行为过失造成患者人身损害的事故,都属于医疗事故。这一定性与修改之前的《医疗事故处理办法》相比较而言,重新界定了医疗事故的主体,扩大了医疗事故的范围,增加了违法性标准。

虽然医疗事故侵权属于普通民事侵权的范围,但是医疗事故损害赔偿的构成同一般民事侵权损害赔偿责任的构成要件又不完全相同。一般侵权赔偿责任的构成要件为:1、损害事实的存在;2、行为有违法性;3、因果关系;4、行为人主观上有过错。因为医疗事故损害行为是一种特殊的民事侵权行为,其构成要件具有其特殊性,所以其赔偿责任的构成要件主要有以下5点:

1、主体必是医疗机构及其医务人员。

这是此类损害赔偿对主体的特殊要求——其行为人必须具有特殊身份,即必须是医疗机构或者其他医务人员。如果是非医疗机构或非医务人员致人损害,虽可能损害赔偿,但并非医疗损害赔偿。

我认为:医疗事故的行为主体与责任主体是统一的,都应是医疗单位而不是医务人员,

这符合事故主体与责任主体相统一原则。由于医疗单位是行为主体和责任主体,它就要对医务人员诊疗护理过失承担责任。因为:

首先,最高法关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干意见第42条规定:“法人或其他组织的工作人员因职务行为或者授权行为发生的诉讼,该法人或其他组织为当事人。”第45条规定:“个体工商户、农村承包经营户、合伙组织雇用的人员在进行雇用合同规定的生产经营活动中造成他人损害的,其雇主是当事人。”

这些规定充分说明:作为雇员,他的职务行为是依合同所为的行为,所以因之而产生的民事责任就应当由法人或雇主承担。在此情况下,虽然具体的行为人是雇员,但雇员所为的行为是履行职务的行为,根据法人理论,此类行为是法人行为,因此行为主体仍然是法人或雇主。而责任主体也是他们。

其次,《民法通则》第106条规定:“公民、法人违反合同或不履行其他义务的,应承担民事责任。公民、法人由于过错侵害国家集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任。”

这些充分反映了责任主体和行为主体相统一的原则。

所以,医疗事故的行为主体与责任主体是同一的,都是医疗单位。医务人员的职务行为都是医疗单位的行为,因此,由这些行为而产生的医疗事故应由单位承担民事责任。

1、必有人身损害事实(即必有损害后果)。

所谓损害后果,是指因医方违反其注意义务的行为给患者造成人身损害后果。

虽然医疗事故的后果往往不限于人身损害,如造成患者及其近亲属的财产权损害、精神损害、名誉权、隐私权的损害等等,但这些损害对是否构成医疗事故不产生影响,只有在确定赔偿问题时才有意义。这里人身损害应包括以下内容:

② 健康损害。

健康损害应当包括两个方面内容:一是组成人的身体的躯干、肢体、组织及器官受到损害使其正常功能不能得到发挥的;二是虽然表面上并未使患者的肢体、器官受到损坏,但致其功能出现障碍的。如大脑受药物刺激造成的精神障碍。

③ 身体损害。

一些虽未影响到患者肢体、组织和器官的功能,但却对肢体、器官、组织有一定损害,给患者造成身体痛苦和精神痛苦的。如刀伤及其疤痕,虽然对健康没造成太多影响,但身体毕竟造成损伤,使其遭受身体和精神上的痛苦。除此,身体损害不仅包括组织、器官等,人体的毛发、和指、趾甲等也是人体的组成部分。对于诸如因过失而导致患者头发脱落等损害的,也应认定为造成人身损害。

2、医疗机构及其医务人员必须有违规行为。

所谓违规行为指违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗规范、常规的行为;也包括医疗卫生单位内部制定的具体操作规程。

如果医疗机构及其医务人员的行为没有违反法律、规章制度、操作规程、技术要求等,即使造成了事实上的损害结果,也不能按医疗事故处理(但并不意味着不必赔偿)。

违规行为应当是发生在医疗活动中。医疗活动的范围,应当自患者在医院挂号以后开始,至医疗终结时结束。在这期间的医疗护理过程中所发生的医疗行为,均属于医疗事故构成中行为的范围。医护人员非正式的医疗活动,即在正当的医疗护理过程以外的医疗活动,造成患者损害的,不构成医疗事故责任,按一般侵权行为比对处理。

3、医疗机构违规行为与患者人身损害后果之间必须具有因果关系。

医院只在有因果关系存在的情况下,才为其行为负损害赔偿责任。因此,患者的损害后果必须是医方的医疗违章行为所致。

最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第4条第(8)项规定:“因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。”根据这一规定,医疗事故侵权责任实行因果关系推定和过错推定,即人们常说的举证责任倒置,由医疗机构承担医疗行为没有过失和医疗行为与损害后果之间没有因果关系的举证责任。

因果关系推定和过错推定的原则,意味着受害人在因果关系和医疗机构存在过错上就不必举证证明,而由法官实行推定。受害人只要证明自己在医院就医期间受到损害,就可以向法院起诉,不必证明医院的医疗行为与损害结果有因果关系,同时也不必证明医院一方的过错。这样对受害人实现赔偿的权力是有利的。

4、医疗机构存在主观过错。

医疗事故的主观过错表现为:行为人在诊疗护理中有过失。医疗过失的形式,既可以是疏忽,也可以是懈怠,但绝不包括故意。医院作为责任人,也应具有过失,但这是监督、管理不周的过失,采用推定形式。

我们需特别注意的是应怎样判断医疗机构和医护人员的过失。

首先:应确定其在行为时应承担怎样的注意义务。

注意义务从高到低分为善良管理人的注意、与处理自己事务为同一的注意、普通人的注意。医疗机构和医护人员承担的职责是为患者解除病痛治疗疾病,责任重大,应当承担善良管理人的注意义务。这是最高的注意义务,要求行为人在行为时极尽谨慎、勤勉之义务,极力避免损害发生。违反之,则构成过失。

其次:应确定其是否尽了善良管理人的义务。

应当以医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范,特别是医疗卫生管理的部门规章、诊疗护理规范为依据来判断。这些法律法规是医疗活动是否有过错的基本依据。

医疗行为造成患者损害,如果医护人员和医疗机构没有过错,医疗机构就不承担侵权赔偿责任。

综上所述:只有以上5点要件完全具备,才能让医疗机构承担赔偿责任。但实际操作起来并不像上面所说的这么复杂——患者只需向卫生行政部门申请或与院方协商共同向医学会提出医疗事故鉴定,而是否符合以上5点构成要件的难题交给专家们去考虑。

如果有一方当事人对鉴定结论不满意,可自收到首次鉴定15日内,向医疗机构所在地卫生行政部门提出再次鉴定申请;通常两次鉴定后,鉴定程序就终止了。

《医疗事故处理条例》第21条第二款规定:“必要时,中华医学会可以组织疑难、复杂并在全国有重大影响的医疗事故争议的技术鉴定工作。”“必要时”指需受以下三部门之一委托:国务院卫生行政部门;省、自治区、直辖市、人民政府卫生行政部门;省、自治区、直辖市高级人民法院。这是申请中华医学会鉴定的形式要件。

除满足这些外,实体上还应满足“疑难、复杂或在全国有重大影响”。比如:病例本身罕见、患者体质特异、首次鉴定和再次鉴定结论明显分歧、或争议的事项涉及的时间久远、牵扯的医疗机构多、涉及其他中央国家机关的职责、具有涉外因素等等。

经鉴定构成医疗事故的,医患双方可以就损害赔偿数额自行协商解决,也可以申请卫生行政部门居间调解解决。如都不成,患者可直接向人民法院起诉。

若依医疗事故鉴定结论来解决损害赔偿问题,就一定会适用2004年9月1日起实施的新《医疗事故处理条例》。而按《条例》49、50、51、52条的计算标准,实际得到的赔偿是很低的。此点将在后文以例证形式论述。

第二种方法:以侵权为由,诉医院人身损害赔偿。

笔者曾办过一案,在市、省两级医疗事故鉴定结果都是“不构成医疗事故”的情况下,仍以侵权之诉,通过司法鉴定取得结论打赢官司,得到高额赔偿。

那么医疗事故鉴定的法律效力究竟是怎样的?为什么它有时被作为判案依据,有时却又被放置一边不予采信呢?

这是因为医疗事故技术鉴定,按其法律属性而言,是医疗行政部门对医疗单位进行行政处罚的主要依据,是行政机关为规范医疗卫生行政管理所立行政法规所要求的实质要件。但它并不是法院审理医疗纠纷案件的唯一依据,《医疗事故处理条例》对法院而言只是参照执行。

最高人民法院副院长李国光在《突破民事审判新难点》讲话中说:“是否构成医疗事故,不是认定医疗过失损害赔偿责任的必要条件”,“医疗事故鉴定结论只是人民法院审查认定案件事实的依据,是否作为确定医疗单位承担赔偿责任的依据,应当经过法庭质证”。

而医疗侵权从性质上而言属于民事侵权行为的一种,具体包括医疗事故、医疗差错和一般侵权行为。

医疗侵权的内涵和外延均大于医疗事故,两者是包容与被包容的关系。所以鉴定不构成医疗事故并不能否认有构成医疗差错或一般侵权行为的可能性。

患者的权益范围相当广泛,不仅包括生命权和健康权,而且还包括财产权、知情权、隐私权等一系列权益,而《医疗事故处理条例》只规范了构成医疗事故的这一类情况,对其他两类侵权并未涉及。所以只要是医务人员侵犯了患者受法律保护的权利或利益,造成损害后果的,在具备主观过错和因果关系时,便可能构成医疗侵权。

最高人民法院副院长黄松有在2003年3月26日召开的全国民事审判工作会议上,明确指出:“人民法院在审理因医务行为而发生的损害赔偿案件时,要正确理解上位法与下位法之间的关系,要正确理解《医疗事故处理条例》第49条第二款关于‘不属于医疗事故的,医疗机构不承担赔偿责任’的规定。对于鉴定机构认为不构成医疗事故,但经审理能够认定医疗机构确实存在民事过错,符合民事侵权构成要件的,人民法院应当根据《民法通则》第106条第二款等法律关于过错责任的规定,确定医疗机构应当承担的民事责任,以保护患方的合法权益。”

综上所述,医疗侵权和医疗事故在法律上是两个不同的法律概念,两者各有不同的构成要件,只要构成民事侵权的要件,医疗单位就需承担赔偿责任,就可以按照2004年5月1日正式施行的最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》所规定的计算方法取得高额赔偿。

而目前,仍有相当多的人认为医疗事故鉴定结论是处理医疗纠纷的唯一依据,认为:医疗行为经医疗事故鉴定委员会认为医疗部门行为中存在重大过失,确实构成了医疗事故的,才可以要求赔偿。这个观点在卫生界有相当的代表性,也广泛存在于一些基层法院法官的思想中。

第三种方法:以双方构成医疗服务合同,诉医院违约赔偿。

医疗契约的成立与一般契约一样,经过要约与承诺达成合意而成立,即患者提出诊疗的要约,医院接受要约即承诺,医疗契约即告成立。一般以患者到医院要求挂号,医院接受其挂号要求为标志,医疗契约自此成立。此类契约以疾病之诊断治疗为目的。

医院的义务为:遵守医疗部门规章、诊疗护理规范规定的诊疗义务,遵守医疗卫生管理法律和行政法规规定的义务,遵守国家法律关于保护民事主体合法权益不受侵害的法定义务。具体主要有:诊疗义务、制作保存病历的义务、为取得患者有效承诺而进行说明的义务、转诊义务、疗养指导之说明义务、保密义务等。

患方的义务主要为按时支付医疗费用的义务及诊疗协力义务等。

医疗行为本身使医师与患者处于“协力关系”,患者应配合医师的诊疗需要,力求治疗效果的完美,如按时服药、按时就诊。如果患者不给与配合,医师的医术再高明也无法实现合同目的。患者不与医师合作治疗疾病,虽无法律上的违约责任,但应自行承担健康上的不利后果。而对院方而言,需及时固定证据,以便日后达到免责目的。院方应在此问题上加强管理,多做工作,使双方的合同关系能充分的为我所用,摆脱诉累。

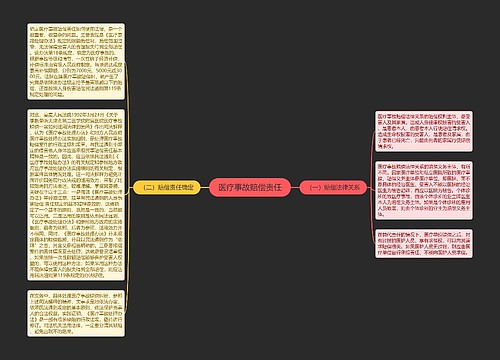

二、三种方法归责原则的区别及举证责任的承担

我国民事责任的归责体系由过错责任原则、无过错责任原则、公平责任原则构成。

所谓过错责任原则,是指以行为人的过错为承担民事责任要件的归责原则。

所谓无过错责任原则,是指在法律规定的情况下,不以过错的存在判断行为人应否承担民事责任的归责原则。

所谓公平责任原则,是指在法律没有规定适用无过错责任,而适用过错责任又显失公平时,依公平原则由当事人承担责任的归责原则。

需要特别说明的是,在适用过错责任原则时,有一种特殊情况,就是当行为人的过错无法判明时,或法律有特别规定时,可以实行过错推定,所以也称作“过错推定原则”。也就是根据损害事实发生,推定行为人主观上有过错,只有行为人证明自己确无过错时,才免除责任。它是适用过错责任原则的一种方法。

过错推定原则与一般过错责任原则所不同就在于举证责任的承担。一般的过错责任的举证在受害人,过错推定原则实行举证责任的倒置,即把举证责任加给致害人,致害人需证明自己无过错,否则推定其有过错。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条第(八)项规定:“因医疗行为引起的侵权诉讼,由医方就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及存在医疗过错承担举证责任。”

第三种方法因采用违约之诉,自然首先应适用《合同法》。该法明确规定,合同必须得到遵守和履行,而当事人双方主观上是否存有过错一概不论,只要违约就应承担责任。所以应是无过错责任原则,应依据一般民事诉讼举证要求,即谁主张谁举证。

三、多渠道诉讼的根源在哪里

我认为导致医疗纠纷诉讼解决时方法众多的根本原因是多部门立法以及行政权干涉司法权。

国务院颁布的《医疗事故处理条例》是卫生部负责起草和提交审议的。卫生部在制定草案时当然受到医疗界权威、专家、学者的影响远大于患者对其的影响,制定中是否有听证程序也不得而知;再加上医学领域是一个高风险的领域,医学是一门遗憾的科学;还有受计划经济的影响,医院是不以盈利为目的的事业法人,属社会公益事业,带有国家福利的性质。为保障国民基础的卫生条件,医院低廉的收费导致院方的权利与义务高度不一致,也使得医院难以承受市场经济下的高风险。而高额赔款会导致医院倒闭,引发更多的社会问题。所以《条例》在制定时,是以“医院存在重大过失时,才给予适当补偿”为原则。这样就排除了一般过失下责任的承担和因侵权行为要全额赔偿的民法原理,避免了间接损失的赔偿,总体上减轻了院方的责任。

最高人民法院出台《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》属于对《民法通则》的解释,但其在种类范围和程度上大大超越了《民法通则》中原则性的的规定。虽然客观上使司法解释更具有可操作性,但实际上最高人民法院成为独立在《立法法》之外的另一立法主体是不言而喻的。最高法院凭借几十年前人大常委会的一份《决定》行使实际立法权多年,其中法律解释推翻或否定法律条款本身的事屡见不鲜。而司法解释凭着一纸《决定》也冠冕堂皇的冒充上位法,连国务院的行政法规也不放在眼里。立法主体的混乱使得法律人无所适从,适用法律“二元化”现象无法从根本上避免。

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》

[2]《中华人民共和国立法法》

[3]《医疗事故处理条例》

[4]《中华人民共和国民法通则》 第一百零六条

[5]《医疗事故处理条例》 第二条

[6]《医疗事故处理条例》 第二十一条

[7]《医疗事故处理条例》 第四十九条

[8]《中华人民共和国民事诉讼法》 第四十二条

[9]《中华人民共和国民事诉讼法》 第四十五条

[10]《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第四条

[11]《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心