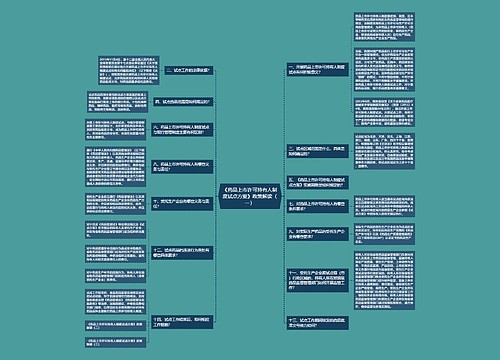

1.增加了药物非临床安全性评价研究应当确保行为规范,数据真实、准确、完整的要求。

2.增加了非临床研究质量管理规范、多场所研究、机构负责人、主要研究者、标准操作规程、主计划表、试验方案、试验方案变更、偏离、溶媒、研究开始日期、研究完成日期、计算机化系统、验证、电子数据、电子签名、稽查轨迹、同行评议的术语定义。

3.增加了工作人员要对原始数据的质量负责并根据工作岗位的需要采取必要的防护措施的要求。

4.增加了机构负责人(包含多场所研究中分研究场所机构负责人)应当确保研究机构的运行管理符合本规范的要求;确保研究机构根据研究需要参加必要的检测实验室能力验证和比对活动等职责。

5.增加了专题负责人对研究的执行和总结报告负责,包括以签署姓名和日期的方式批准试验方案和总结报告等;在多场所研究中,要确保主要研究者所承担部分的试验工作符合本规范要求等职责。

6.增加了试验持续时间超过四周的研究,每一个批号的受试物和对照品均应当留取足够的样本,以备重新分析的需要,并在研究完成后作为档案予以归档保存。

7.增加了实验动物的使用应关注动物福利,遵循“减少、替代、优化”的原则,试验方案实施前应获得动物伦理委员会批准。

8.增加了实验动物以外的其他实验系统的来源、数量(体积)、质量属性、接收日期等应当予以详细记录,并在合适的环境条件下保存和操作使用;使用前应当开展适用性评估,如出现质量问题应当给予适当的处理并重新评估其适用性。

9.增加了研究被取消或者终止时,试验方案变更应当说明取消或者终止的原因和终止的方法。

10.增加了电子数据的生成、修改应当符合的相关要求。

11.增加了进行病理学同行评议工作时,同行评议的计划、管理、记录和报告的相关要求。

12.增加了对计算机化系统的要求:用于数据采集、传输、储存、处理、归档等的计算机化系统(或包含有计算机系统的设备)应当进行验证。计算机化系统所产生的电子数据应当有保存完整的稽查轨迹和电子签名。机构负责人要确保计算机化系统适用于其使用目的,并且按照本规范的要求进行验证、使用和维护。专题负责人要确保计算机化系统得到确认或者验证,且处于适用状态。

13.增加了研究过程中发生偏离试验方案和标准操作规程的情况,参加研究的工作人员都应当及时记录并报告给专题负责人,在多场所研究的情况下还应当报告给负责相关试验的主要研究者。专题负责人或者主要研究者应评估对研究数据的可靠性造成的影响,必要时采取纠正措施。

14.增加了质量保证章节,对质量保证工作的独立性及实施作了明确规定;要求质量保证部门应当对审核的项目出具质量保证声明;明确了质量保证检查分为基于研究、基于设施和基于过程等三个类型。

15.增加了研究被取消或者终止时,专题负责人应当将已经生成的研究资料作为研究档案予以保存归档。

16.增加了档案保管期满或研究机构停业情况下档案应当转移到委托方的档案设施或者委托方指定的档案设施中进行保管,直至档案最终的保管期限。

17.增加了委托方作为研究工作的发起者和研究结果的申报者,对用于申报注册的研究资料负责,并承担相应的责任。