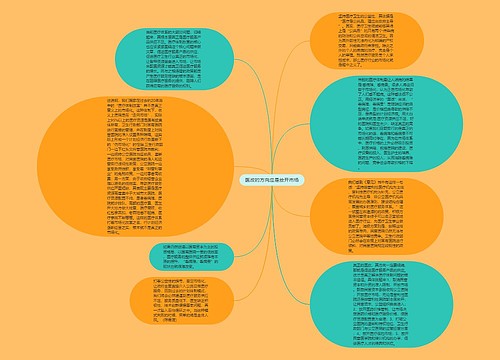

初次接触“底线”一词,似乎是在1998年。像初次接触“单边主义”之类的词一样,感到新奇而不知底细,便格外留意它的踪迹。

当时碰到的是“伦理底线”。看了点东西,知道伦理底线指的是世界上不同宗教或文化共有的道德规约,如“己所不欲,勿施于人”,属于儒学但不为儒学所专有,在基督教、伊斯兰教和佛教的教义中也有类似的表述,是人类共同遵循的行为准则(“金规”)。

伦理有底线,改革也应有底线。改革的底线是什么?我以为应该是人本,即现在大家都在说的“以人为本”。以人为本,说起来简单,说清做好却不容易。比如这个“人”,主要是落脚于个体的权利还是群众这个整体的泛称?这就不是一个容易说清楚的问题。

在民众与团体、国家之间,民众是主体,团体、国家必须保障民众的自由。保障民众的自由,也就是保障民众的基本权利。团体、国家为民众而设,必须以民众的意志为转移,为民众服务,这是团体、国家应尽而不可推卸的天职。

就此而言,人本实质上是“民本”(民主),即以民为本。这是所有改革都不可逾越的底线。然而,由改革的底线追思改革,不难发现不少改革都逾越了这个底线。

医疗体制的改革错在哪里?错就错在逾越了这个底线。不是加强了团体、国家为民众服务的意识和责任,而是加重了民众比较普遍的经济和心理的负担。医院成了衙门,门槛高得很,大量无助的弱者望而生畏。国家卫生管理部门和医院的权力越来越大,民众的忧虑和恐惧却与日俱增,医患关系变成了猫鼠关系。公费医疗制度改革,用老百姓的话说,就是想方设法让你掏腰包。我所在的大学,起初是自掏10%,现在是自掏20%。好在我在大学教书,是利益重新分配的受益者,问题还不至于太严重。严重的是占全国人口60%以上的农村民众,以及城市里那些孤苦无告的老人和下岗待业人员如何就医。有些老人明知患了重病,却弃医住家听天由命,想起来令人不寒而栗。

在大学学习和工作了一二十年,更熟悉教育体制的改革。我突出的感觉是越改问题越大。教育体制改革的核心本应是政教分治,使师生成为教育的主体,而事实恰恰相反,政教越绑越紧,以政代教的事例不胜枚举,至于师生,始终是行政部门随意摆布的棋子,主体性压根儿就无从谈起。例如教师评职称(务),学生评优评奖学金,决定权完全握在学校行政官员的手里,标准、规则、程序都是他们定的,并且监控评选过程,决定评选结果。近些年评职称可是有章可循的。大多数大学都有科研量化的硬性规定,如在权威、核心期刊发表了多少文章,出版了多少专著,获得过多少项什么级别的政府奖项和科研基金。这样的评审有可操作性,非常便利,但由于专家若有若无,也无从发挥作用,也使它丧失了专业性和权威性。

有位熟悉的教授感叹:“现在哪里还有权威!”以前章太炎、陈寅恪那样的学者,一句评语就能决定一个人能不能做教授。现在哪位学者有这个能耐?现在的评审,只要由一些小学生组成评委会就能把事情搞定,因为小学生知道你出了什么专著、多少文章,都出自什么地方。可笑的是,这种评审把大专家降格为小学生,把评委会搞成了少先队。

U182637395

U182637395

U381614141

U381614141