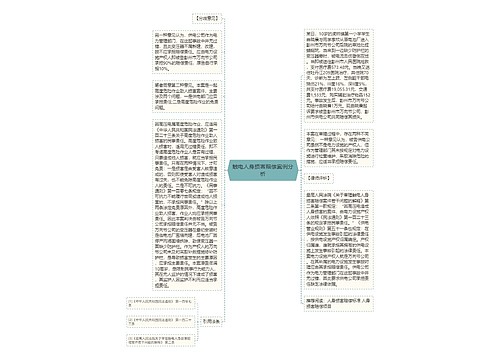

在民事损害赔偿案件中,环境污染属于特殊的侵权行为。案件之所以特殊,主要在于环境污染的因果关系较难认定。认定环境污染损害赔偿,先要确定污染环境的行为与污染损害后果之间有因果关系。但环境污染损害常常涉及一定的科技内容,通常不为一般人所掌握,一般人很难就此因果关系作出直观判断。因此,这类案件法律规定实行举证责任倒置。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第74条规定,因环境污染引起的损害赔偿诉讼由被告负责举证。2002年4月1日施行的《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第4条明确规定:“因环境污染引起的损害赔偿诉讼,由加害人就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任”。换言之,如果加害人要推卸责任的话,加害人须举证证明损害是被害人自身原因或者第三人原因造成的,而与自己无关。

本案中,原告承包鱼塘内大量成品鱼死亡,有证人证明污染发生的时候每天死鱼多在500斤、少则200斤,并有他人因有鱼异味而以一元一斤廉价购买之证人证言,当地渔政监督管理站也进行了现场勘验,证明鱼损为3万余元。可以说原告已尽到了自己的举证义务,证实自己遭受了巨大损失,构成了诉讼的基础与索赔的前提。身临其境的想一想,受害者能做到这些已实属不易,法官不能过于苛求证据的规范性。司法实践中,必须得考虑农村养殖户的文化知识、法律素养以及生活生产习惯,还有污染的可怕性及处理问题的紧迫性。只要具备初步的损害,至于是不是被告造成的,则由被告举证。环境污染引起的损害赔偿诉讼,适用“举证责任倒置”原则。本案一审法院采用“谁主张谁举证”原则,认定原告索赔的具体数额没有确实证据予以证实而判决驳回了原告诉请,这苛求了证据的规范性。二审法院,依据当地渔政监督管理站勘验笔录,按照当地同等鱼塘平均产量平均价值予以估算损失,较为客观与公平。既有损失,理当赔偿。我国《民法通则》第124条规定:“违反国家保护环境防止污染的规定,污染环境造成他人损害的,应当依法承担民事责任。”我国《环境保护法》第41条规定“造成环境污染的,有责任排除危害,并对直接受到损害的单位或者个人赔偿损失”。我国《水污染防治法》等亦有类似的规定。该法第55条和56条规定,造成水污染危害的单位,有责任排除危害,并对直接受到损害的单位或者个人赔偿损失;水污染损失由第三者故意或者过失所引起的,第三者应当承担责任;水污染损失由受害者自身的原因引起的,排污单位不承担责任;完全由于不可抗拒的自然灾害,并经及时采取合理措施,仍然不能避免造成水污染损失,免予承担责任。

本案当地市政公司排污管道破裂,该排污管道由市政公司使用,因其管理疏漏造成污染源扩散至鱼塘后致人损害,法院判决市政公司承担责任也无可非议。市政公司的上属单位是城市建设委员会,属于法律上公益性组织。有关公益性组织致人损害的赔偿,司法实践中,都被当作一般意义上的民事赔偿。但笔者认为,这种服务性的公益性公司不是一般意义上的公司,不能单纯适用私法。这些公益性组织“幕后的政府行为”是不言而喻的,是“延伸了的公共之手”。公益性组织侵权造成的损害赔偿,含有国家行政赔偿的性质。现实生活的复杂性、行政管理的多样性和行政主体的难统一性等常常使得行政赔偿与一般民事损害赔偿互有交叉。但无论怎样,环境污染责任属于严格责任范畴,实行无过错责任。被诉主体只有证明污染是因不可抗力造成或系受害人及第三人造成的情况下,才可以免除承担损害赔偿责任。

实际上,本案真正的污染者是谁?还有待进一步明确。市政公司承担的是管理者的责任,其重新辅设了一条排污管道,排除了危害。但真正的污染排放者,还是附近的企业。污染根源在于生活污水或工业废水而不在于排水沟本身。如果确实能查找出是哪一家或几家企业排放的污水超标而致鱼死亡,应由真正的排污单位负责赔偿。当然,这仍须由被诉主体负举证责任,被诉主体须对不存在因果关系和免责事由进行举证。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646