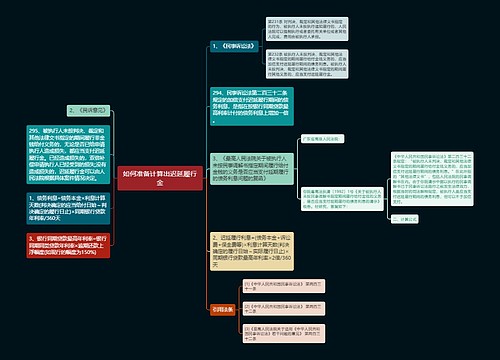

谈执行中的迟延履行金钱的惩罚思维导图

孤败

2023-02-18

在法院执行过程中,经常会遇到被执行人不按时履行生效法律文书确定的义务的行为,即通常所说的执行中迟延履行行为。它的存在严重损害了债权人的合法利益,扰乱了正常的执行秩序,损害了法律的权威和尊严。如何制止甚至避免该行为的出现是法院执行工作亟待解决的问题,本文仅就对迟延履行的金钱惩罚谈一谈自己的看法。

树图思维导图提供《谈执行中的迟延履行金钱的惩罚》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《谈执行中的迟延履行金钱的惩罚》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a9b24ca66b8b0a56adfbf6164dbe14a1

思维导图大纲

相关思维导图模版

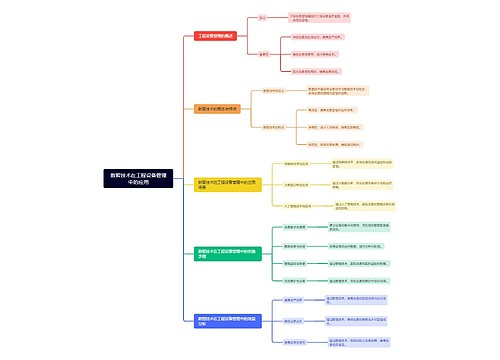

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

职业生涯人物访谈思维导图

U381614141

U381614141树图思维导图提供《职业生涯人物访谈》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《职业生涯人物访谈》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:c1f2e2bd2ea229fce3f9797aa82def65