上述三位作者都有一个相同观点,就是“无履行期限的债务在债务人未同意履行债务、债权人未向债务人请求过清偿债权,诉讼时效期间不起算。”而且崔建远先生还特意提到德国学者拉伦茨先生的一个观点:“时效的开始不仅要考虑请求权的发生,也要考虑到请求权的到期”[3]其实,德国另一民法学者梅迪库斯也持有基本相同的观点。这位学者在论述“消灭时效的开始”的相关内容中写道:“《民法典第一草案》第158条第1款规定得更为明了:‘消灭时效,于法律上可以要求履行请求权(已届清偿期)之时开始。’虽然这一句话没有成为法律,但由于它的实质内容是正确的,因此被视为现行法的组成部分。这说明,问题的关键不是请求权的产生,而是请求权的已届清偿期。”该学者还进一步举例来进行说明“以消费借贷为例,要求偿还贷款的权利的消灭时效,并不是在发放贷款之时起算,而是在贷款已届清偿期时才开始起算。” [4]笔者对此观点深表赞同。实际上,笔者也对德国民法典第198条以请求权的成立或产生作为诉讼时效起算的一般标准持批评意见,但奇怪的是尽管此条规定受到法学理论界的批评,但在2002年1月1日施行的《债法现代化法》对德国民法典的修订中并未对其进行实质性的修改或改变(相关内容请参见《德国民法典》第198条、《德国债法现代化法》第199条、第200条)[5],受阅读资料的限制笔者无法得知原因。而且笔者也对我国民法通则第137条以“权利被侵害”为诉讼时效起算的标准持批评态度,主要是此标准过于狭隘等原因,例如无法包含其他“权利未被侵害”时的诉讼时效的起算等问题。如在无因管理之债的诉讼时效中,谁“侵害”了谁的权利?侵害了何种权利?等等。关于诉讼时效的起算标准的选择与确定,笔者将另行撰文进行探讨,此处不再赘述。

既然学者们都考虑到了请求权的产生或成立的时间与请求权可以行使的时间确实存在着不同时的情形,那么我们就应当对其二者进行必要的研究与区分。对于无履行期限的债务而言,自债权(或债务)成立时起,债权人即可随时向债务人提出要求清偿的主张,债务人也可随时向债权人主张清偿债务。只不过在于前者,有些国家法律(例如我国)给予了债务人履行债务必要的准备时间,此乃法律对这种特定债务履行的特殊保护,这种保护实际上使债务人取得一种抗辩权-一种立即履行债务的抗辩权而已。而此时对于债权人而言,债权成立后即可随时向债务人主张请求履行,其本身就足以说明此时债务已经届至清偿期限,否则法律为何支持其可随时提出清偿的主张呢?!所以笔者认为,对于无履行期限的债务而言,除法律另有规定者外,请求权成立的时间(即债权成立的时间)同时也就是请求权可以行使且应当行使的开始时间。因此,笔者认为拉伦茨先生的这句话没有错误,而是崔建远先生的引用或理解错误,且无法支持其论述的观点。当然,我们也可以看看其他学者的论述及相关的法律规定,相信也会有所帮助。对于无期限债务的诉讼时效的起算,我国台湾学者王泽鉴先生认为,“债权未定清偿期者,债权人得随时请求清偿(第315条)。是此项请求权自债权成立时即可行使,应自债权成立时起算。”[6]我国台湾另一民法学者史尚宽先生也持相同观点,他引用台湾法院的判例说:“债权未定清偿期者,债权人得随时请求清偿,为民法第315条所明定,此类请求权,自债权成立时起即可行使,依民法第128条,其消灭时效应自债权成立时起算”[7]其说理已相当透彻,笔者不再画蛇添足。所不同者,我国台湾民法以“请求权可行使”作为诉讼时效起算的标准,而我国民法通则采用的是“权利被侵害”作为诉讼时效起算的标准而已。对于未定期限的债务履行时间的确定,其他国家的法律也有类似规定,如瑞士债法典第75条就规定“协议没有约定履行时间,依照交易的性质也无法确定履行时间的,债务可以即时履行或者于对方请求时立即履行。”[8]只不过我国的民法通则考虑到可以给予债务人履行债务的必要准备时间,所以才在民法通则第88条第2款第2项规定“履行期限不明确的,债务人可以随时向债权人履行义务,债权人也可以随时要求债务人履行义务,但应当给对方必要的准备时间。”合同法第62条第4项也有基本相同的规定,这也许是我国的传统习惯以及社会主义道德在法律中的体现吧。所以崔建远先生说:“在我国民法上,债务无履行期限的,属于履行期未届至的情形,其对应的债权在请求权方面受到抑制,于此场合,债务人没有立即履行的义务,只要债权人未请求过债务人履行,次给付义务就不生成”,既与法理不符也不完全符合现行法律规定。

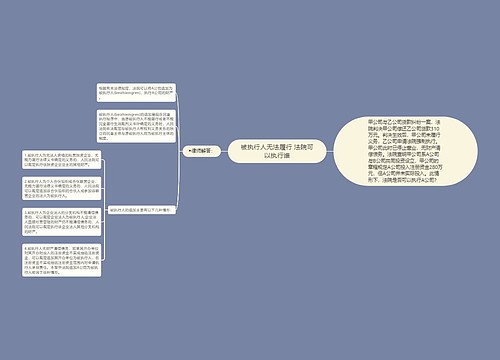

目前我国民法理论及司法实务对无履行期限债务的诉讼时效起算时间的确定存在着错误的理解与认识。那些认为只要是债权人未曾主张过债务,或者虽然债权人曾经主张过债务但债务人并未拒绝的,此时诉讼时效并不起算的观点是不正确的。如王利明先生也认为:“在未定履行期限的契约中,需要债权人请求后一定时间经过,债务人才应履行义务,在继续性关系中,往往要通知解约后一定时间经过,义务人才应当履行。在这两种情况中,债权人没有请求或没有解约,或者没有经过一定的时间,都不能认为权利在客观上受有侵害”,因此诉讼时效当然不能起算。[10]至于广东省高级法院所规定的“债务人向债权人出具了履行债务计划,债权人没有异议的,诉讼时效从履行计划载明的最后履行期届满之日起计算”,实际上强加了债权人必须对其异议予以明示的义务,或者是强加了债权人默示同意的义务,也值得商榷。现回到崔建远先生等人的观点中来:“无履行期限的债务在债务人未同意履行债务、债权人未向债务人请求过清偿债权,诉讼时效期间不起算。” 对于“无履行期限的债务在债务人未同意履行债务,诉讼时效期间不起算”的观点,笔者认为无论是否为无履行期限的债务,只要在债权人提出清偿的请求债务人表示同意清偿,或者是债务人承认其债务时,都可引起诉讼时效的中断,此乃世界各国民法学说与法律规定的通例,只不过是在中断的效力上存在一定的差异而已,怎么可以认为不起算呢?至于“债权人未向债务人请求过清偿债权,诉讼时效期间不起算”的观点更是错误,因为债权人提出请求履行债务的主张与否并不影响诉讼时效的起算。如按此说,在一般的借款合同中如果未写明还款期限,在不超过民法通则关于20年最长时效期间的前提条件下,权利人就可按照自己的意思不管什么时间都可主张,岂不使诉讼时效制度形同虚设?如果公民都来用此作法来规避法律,例如把所有的欠款都写成或者合法的转变成借款关系,此种情形下的诉讼时效制度还有什么存在意义?!这些作者惟一能找到的辩解理由是:按照我国民法通则第137条的规定,是以“权利受到侵害”作为诉讼时效起算的标准,因此只要债权人未请求过清偿债务或者是债务人未拒绝过履行债务,则其权利都未受到侵害。如前所述,笔者认为我国民法通则采用的这个标准并不适当。即使如此,法律能够让债权人所享有的权利不受时间限制的长期或永久存在吗?而且如果我们从另一个角度去思考,对于债权人而言,法律规定可以随时得到清偿的债权未受到清偿,难道其权利未受到侵害?对于债务人而言,应当随时清偿的债务未能清偿,难道未侵害债权人的权利?因此,对崔建远先生的“依据次给付义务形成之时,或者说违约行为成立之时,诉讼时效的期间才开始起算的规则”的观点虽然在合同债权请求权的诉讼时效的起算中具有可以适用的情形,但适用的原因或理由与其观点并不相同,而且他在此文中所针对6种不同情形的诉讼时效起算日期的具体确定所论述的结论或理由并不完全正确。 因其并不难于理解,所以本文在不再一一详加评论。

笔者认为,不论诉讼时效起算日期的确定采用什么标准,对于无履行期限的债务而言,在没有法律的特别规定时,自其成立时起就已经可以行使其权利,其诉讼时效也就应当从成立之时起算。同时,这也是法律对权利人的权利在时间上的必要限制,以防止其滥用权利而无期限限制的存在。至于诉讼时效期间,当然应当适用民法通则第135条的规定,为2年。至于债务人是否拒绝履行债务以及拒绝履行是否影响诉讼时效的起算问题,笔者在此借用我国台湾民法学者黄立先生的论述似乎能够清楚的说明这个问题:“基于债权未定清偿期者,在债权成立时,债法上请求权之时效即已开始,而与义务人之拒绝给付无关,因此并未采取德国普通法上所采之侵害说Verletzungstheorie理论。”[11]这句话似乎也可以作为笔者对我国民法理论界及民法通则第137条采用“权利被侵害”作为诉讼时效起算的依据或标准的批评或建议。

[1] 请详见广东法院网“广东省高院规范性文件”栏目。

[3] 参见拉伦茨著、王晓晔等译《德国民法通论》,法律出版社2003年版,第339页。拉伦茨先生的原文是“如果债务人须在预告后经过一定期间才履行时,则时效的开始将推迟至这个特定的期限的结束(民法第199条第2句)。人们可以把这一规定看做是一种证明,即时效的开始不仅要考虑请求权的发生,也要考虑到请求权的到期。”

[4] 梅迪库斯著、邵建东译《德国民法总论》,法律出版社2001年版,第94页。

[5] 请参见杜景林、卢谌译《德国民法典》,中国政法大学出版社1999年版,第43页;邵建东等译《德国债法现代化法》,中国政法大学出版社2002年版,第16页、第17页。

[6] 王泽鉴著《民法总则(增订版)》,中国政法大学出版社2001年版,第531页。我国台湾民法典第315条规定“清偿期,除法律另有规定或契约另有订定,或得依债之性质或其它情形决定者外,债权人得随时请求清偿,债务人亦得随时为清偿。”

[7] 史尚宽著《民法总论》,中国政法大学出版社2000年版,第637页。我国台湾民法第128条规定“消灭时效,自请求权可行使时起算。以不行为为目的之请求权,自为行为时起算。”

[8] 吴兆祥等译《瑞士债法典》,法律出版社2002年版,第17页。

[10] 王利明著《民法总则研究》,中国人民大学出版社2003年版,第728页。其主要意思是按照我国民法通则第137条的规定,在确定诉讼时效的起算点时,首先是权利必须在客观上受到侵害。

[11] 黄立著《民法总则》,中国政法大学出版社2002年版,第463页。黄立先生解释说:“依该说,时效的开始,以权利受侵害为前提,故名。”

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646