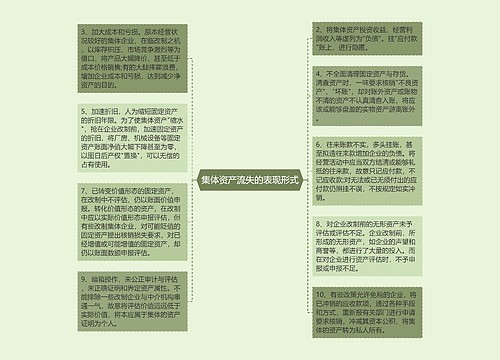

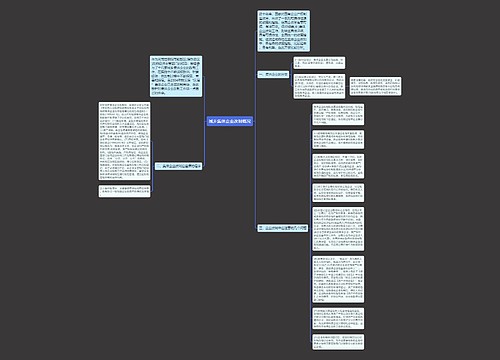

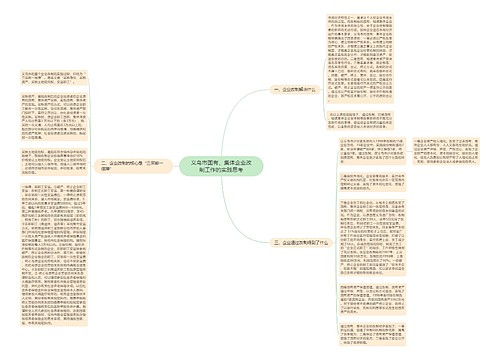

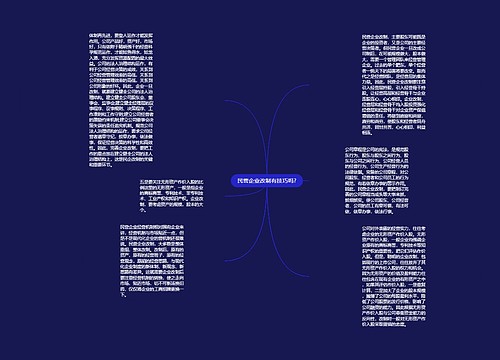

集体企业改制与经济、法治的关系思维导图

补偿

2023-02-15

计划经济向市场经济转轨是一场深刻的社会变革,以至经济学家把计划经济向市场经济转轨称之为转轨经济,并把对这一转轨过程的经济研究称之为转轨经济学[14]。计划经济下,资源掌握在国家手中,国家通过设计一套计划来组织并完成社会生产和分配,掌握资源的主体具有一元化的特征。而在市场经济下,各种要素是分散流动的,资源的配置通过市场来完成,掌握资源的主体是多元化的,并且是流动的。计划经济向市场经济转轨过程中,不仅需要培育各种要素市场,为生产要素流动提供媒介,还需要培育市场主体,制定市场规则,界定整个社会中利益主体的地位、

树图思维导图提供《集体企业改制与经济、法治的关系》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《集体企业改制与经济、法治的关系》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:52ef349a126244a3b501ab33d01bdfce

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a