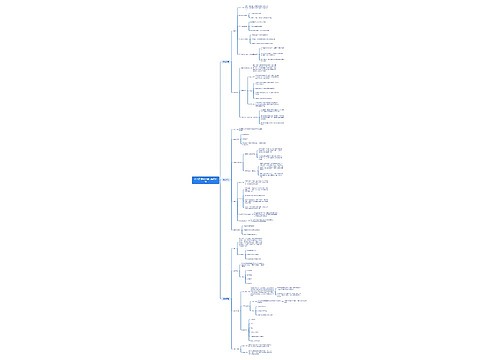

政府投资与经济增长的关系思维导图

何苦孤独

2023-02-15

核心内容:在整体上,政府投资比非政府投资的产出弹性更大,政府投资中的公共基础设施投资和科学研究及技术服务项目的作用最大,社会服务项目的作用不明显,政府机构及社会团体项目的作用为负。在本文中,树图网的小编为您介绍了政府投资及其细分项目的增长对人均GDP增长的意义,以及政府投资的方向,希望能对您有所帮助。

树图思维导图提供《政府投资与经济增长的关系》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《政府投资与经济增长的关系》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:8a0f2725f15c665858a49ffef8630bb0

思维导图大纲

相关思维导图模版

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

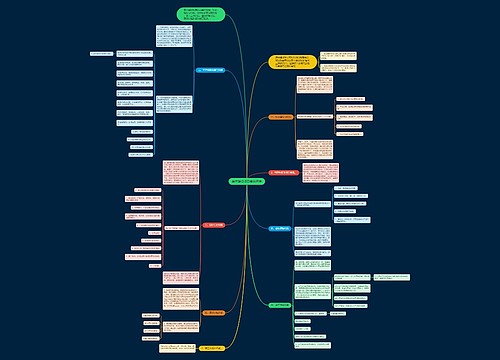

第六章 群体传播与组织传播_副本思维导图

U882673919

U882673919树图思维导图提供《第六章 群体传播与组织传播_副本》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第六章 群体传播与组织传播_副本》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49