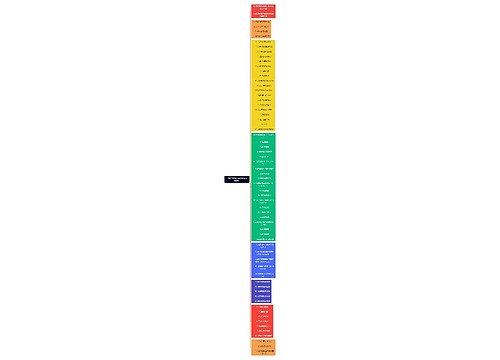

实际出资人股东资格的认定思维导图

待我归兮

2023-02-15

认定

资格

股东

公司

出资人

出资

中旅

大华

中直

公司法

有限责任公司

股东出资

一、问题的提出

树图思维导图提供《实际出资人股东资格的认定》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《实际出资人股东资格的认定》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:bcb198754842079ca7218c97f1d31607

思维导图大纲

相关思维导图模版

实际出资人股东资格的认定思维导图模板大纲

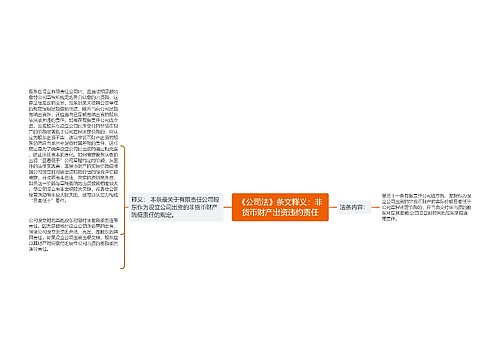

股东资格又称股东地位或股东身份,是公司的投资人取得和行使股东权利、承担股东义务的前提和基础。因此,确认股东资格,无论是对于投资者还是公司以及公司债权人来说都具有重要意义。在审判实践中,不仅仅在数量众多的与公司法相关的诉讼中涉及到股东资格确认的问题,专门的股东资格确认之诉也为数不少。而在这其中,名义出资人和实际出资人之间的股东资格纠纷既是典型的股东资格确认之诉,也是审判实践中的难点。笔者尝试通过对典型案例进行分析,对审判实践中如何正确认定实际出资人股东资格提出管窥之见。

[案情简介]

2001年8月22日,原告深圳中旅大华汽车运输企业有限公司(以下简称中旅大华公司)向被告朱殷、刘道光各开具一张票面金额为1000万元的转帐支票;同日,朱殷、刘道光分别向深圳市中直广实业发展有限公司(以下简称中直广公司)开具票面金额为1000万元的转帐支票并注明“朱殷投资款”和“刘道光投资款”。2001年8月30日,中直广公司登记成立,公司章程及工商登记载明股东为朱殷和刘道光,两人各出资1000万元。

2001年8月30日,法定代表人朱殷代表中直广公司与深圳市中旅(集团)有限公司(以下简称中旅公司)签订《股权转让合同》,约定:根据港粤国际游艇有限公司(以下简称游艇公司)2001年8月30日股东会决议,中旅公司同意将其拥有的游艇公司20%股权以960万元的价格转让给中直广公司;至本合同签字时止,以上转让价款的支付双方已全部结清。游艇公司据此办理了股东变更登记,股东变更为宏信(中国)有限公司(占80%股权)与中直广公司。

2001年10月,朱殷和刘道光签署了《关于朱殷、刘道光两董事代为注资的备忘录》,内容为:因中旅大华公司是中外合资企业,不能根据游艇公司1997年11月21日股东会决议承接游艇公司20%股权,游艇公司股东会决定由朱殷和刘道光出面成立中直广公司;该公司注册资金2000万元,由游艇公司代朱殷和刘道光各投入1000万元;该2000万元全部属游艇公司所有,只是借上述两人之名,两人不得主张任何权利或以两人名义对外转让股份;今后中直广公司所有债权债务与朱殷、刘道光无关。中旅大华公司称该份备忘录系朱殷、刘道光签署并出具给该公司,其中所述朱殷、刘道光各投资的1000万元全部属游艇公司所有是笔误,应为属该公司所有。并于2005年10月31日据此向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼,请求确认在朱殷、刘道光名下的中直广公司的股权为其所有。

朱殷辩称该份备忘录并非出具给中旅大华公司,而是出具给游艇公司,其中所述朱殷投资1000万元属游艇公司所有属实。并提供了2001年8月10日与游艇公司签订的《协议书》,内容为游艇公司愿以10%股份抵偿所欠朱殷430万元借款本息等。朱殷另提供了深圳市宝龙会计师事务所受中旅大华公司委托作出的中旅大华公司2001年度、2002年度审计报告。两份审计报告均未反映中旅大华公司在2001年度、2002年度对中直广公司有股权投资,其中2001年度审计报告载明应收游艇公司往来款5500万元。中旅大华公司称5500万元包含了中直广公司2000万元投资款。

诉讼中,中旅大华公司提供了一份《信托声明书》,内容为:朱殷于2005年7月6日向香港峻盛公司书面确认中直广公司注册出资额的拥有人是香港峻盛公司。

2001年10月10日,中旅大华公司与刘道光签订《股权转让协议书》,约定中旅大华公司将其在中直广公司股权中的1%转让给刘道光;刘道光今后继续作为中旅大华公司持有中直广公司50%股份的名义股东。诉讼中,刘道光对中直广公司登记在其名下的股权属于中旅大华公司所有不持异议。

[裁判要旨]

一审法院审理认为:中旅大华公司主张中直广公司是其投资设立,与朱殷提供的证据明显不符,且朱殷提供的证据的内容足以反驳中旅大华公司所主张的事实。中直广公司成立后一直没有向股东分配过利润,故无法由此判断是中旅大华公司还是朱殷、刘道光行使了该项股东权利。但中直广公司的章程及2001年8月30日《股权转让合同》的签字人均是朱殷,深圳市工商行政管理局亦将朱殷登记为股东,表明朱殷行使了中直广公司的股东权利,而中旅大华公司并无证据证明其实际行使了该公司重大事项的决策权。中旅大华公司未能举证否认《协议书》的真实性,《协议书》的真实性应予确认。《信托声明书》只能反映中直广公司股权与香港峻盛有限公司有关,并不影响对朱殷股东资格的认定。中旅大华公司和刘道光对中直广公司登记在刘道光名下的49%股权属中旅大华公司所有均无异议,予以确认。据此判决:(一)确认刘道光名下的中直广公司49%的股权属中旅大华公司所有:(二)刘道光于判决生效之日起30日内协助中旅大华公司办理股权变更登记手续;(三)驳回中旅大华公司的其它诉讼请求。中旅大华公司不服提起上诉。

二审法院审理认为,中旅大华公司曾有受让中旅公司所占游艇公司20%股权的意向,但最终是中直广公司承接了上述股权。朱殷、刘道光向中直广公司各注资1000万元确来源于中旅大华公司,但中旅大华公司年度审计报告均未反映中旅大华公司于2001年度曾对中直广公司股权投资2000万元。中旅大华公司称其通过朱殷、刘道光对中直广公司投资2000万元反映在应收游艇公司往来款5500万元中亦间接说明其未将上述2000万元作为对中直广公司的股权出资。备忘录有关朱殷、刘道光向中直广公司共投入2000万元实为游艇公司对中直广公司的出资,与中旅大华公司相关审计报告将其划入朱殷、刘道光共2000万元反映为其对游艇公司的应收款,内容相互印证。由中旅大华公司提供并确认真实性的《信托声明书》,明确中直广公司股东朱殷名下的出资额属于香港峻盛公司所有,也不属于中旅大华公司。该声明书也直接证实了中旅大华公司不是中直广公司股东朱殷名下出资额的实际出资人。《协议书》的签约一方游艇公司并非是本案当事人,朱殷与游艇公司是否签订该《协议书》,朱殷能否依据《协议书》自游艇公司受让取得中直广公司50%的股权,属于另一法律关系,不属本案审理范围,不作认定。原审判决在该《协议书》签约一方游艇公司并非本案当事人的情况下,认定《协议书》真实有效并据此认定朱殷自游艇公司受让取得了中直广公司50%股权不当,但处理结果正确。据此,二审法院于2006年12月6日作出判决:驳回上诉,维持原判。

二、实际出资人股东资格认定的相关理论

文涉案例是一宗典型的名义出资人和实际出资人之间的股东资格纠纷案。当名义出资人和实际出资人之间因股东资格问题产生纠纷时,法院应当依据什么来认定股东资格?是根据当事人之间协议的约定,还是根据“谁出资谁所有”的原则,还是依照公司相关文件记载和工商登记?法官在认定股东资格时,应当把握什么样的原则?

实际出资人是指与他人约定由其出资而以他人名义享有有限责任公司股东权利的人,又称隐名出资人、实际股东、隐名股东,与之相对应的是名义出资人,又称显名出资人、名义股东、显名股东。投资者采用隐名的方式进行投资,或是出于规避法律的限制性或者禁止性规定的目的,或是出于投资行为效益最大化的考虑而采取的正当投资策略。可以说,隐名投资是一个在全世界范围内都普遍存在的经济现象。但由于政策导向、立法宗旨有所不同,制度设计及立法技术存在区别,各国立法对于实际出资人法律地位的态度也各异。在英美等国家,由于信托制度非常发达,股权信托的情形非常普遍,因此,通过股权信托的方式建立的名义出资人和实际出资人的关系是为法律所认可的。有的国家如韩国,法律规定实际资出资人与名义出资人是共权共责的,实际上即是承认实际出资人的法律地位。我国公司法及相关法律没有对实际出资人的法律地位作出明确规定,既没有肯定其合法性,亦无禁止性规定。理论上,对于应否在立法上承认实际出资人的法律地位有不同的观点。持肯定观点的学者认为,确立实际出资人的法律地位有利于提高人们的投资积极性,更大限度吸收社会闲置资金用于生产,缓解经营者对资金需求的压力,促进经济发展,也是现实生活和审判实践的需要。持否定观点者则认为,认可实际出资人的法律地位会导致以名义出资人的名义所形成的所有法律关系的效力被全盘否定,从而使与公司有关的法律关系变得不稳定,损害善意股东和第三人的利益,也不利于公司的登记管理,并可能为某些单位和个人采取隐名的方式暗中投资并操纵经营提供了法律保护,助长以权谋私的不正之风。

对实际出资人法律地位的认识直接影响到审判实践中对实际出资人股东资格的认定。根据《公司法》的相关规定,一个投资者具备以下条件时即获得股东资格:(一)有成为公司股东的真实意思表示;(二)在公司章程上被记载为股东并确认受公司章程约束;(三)实际履行了出资义务;(四)获得公司签发的出资证明书;(五)记载于公司股东名册;(六)在工商行政机关登记为股东;(七)实际享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等股东权利。审判实践中,法官判断一个民事主体是否具有股东资格,就是要看其是否具备上述要件。一个民事主体如果同时具备上述要件,其具有股东资格自然是确定无疑,但在隐名出资的情况下,名义出资人与实际出资人各自都只具备了上述部分要件,在这种情况下,谁应当享有股东资格?与上述对实际出资人法律地位认识的“肯定说”、“否定说”相对应,也存在两种不同的观点:一种是“实质说”,即认为实际出资人应认定为股东,其理论依据在于契约自由、意思自治,主张应探求当事人之间的真实意思表示,而不以外在表示行为作为判断股东资格的基础。依照这种观点,实际出资是认定股东资格的最具实质意义的依据。另一种是“形式说”,即以名义出资人为法律股东并否认实际出资人的股东资格,其理论依据在于公司法上的行为是团体性行为,坚持外观主义更符合商业交易外观公示的需要,更有利于维护公司治理的稳定以及对外关系的明确。依照这种观点,应当以是否记载于公司章程、股东名册以及在工商行政机关登记等外观形式要件作为认定股东资格的依据。还有的学者试图折衷上述两种相对立的观点,主张在涉及到实际出资人股东资格的认定时,应当区分内部关系纠纷和外部关系纠纷作不同处理:在处理公司内部关系时,主要应遵循契约自由、意思自治的原则;在处理公司外部关系纠纷时,主要应遵循公示主义原则和外观主义原则,维护交易秩序和安全,保护善意第三人的利益。

三、实际出资人股东资格的认定

笔者认为,上述观点均具有一定的合理性,但也都存在不足之处,在审判实践中,面对错综复杂的案件事实,单纯采用其中的一种理论来处理纠纷都可能有失周全。因此,对实际出资人股东资格的认定,应当在把握一定原则的基础上,区分不同的情况适用不同的规则。

(一)认定实际出资人股东资格的原则

笔者认为,在审判实践中认定实际出资人的股东资格,应当遵循“从严”的原则。在一般情况下,实际出资人的股东资格不应得到确认,只有当名义出资人和实际出资人之间对于实际出资人的股东资格有明确约定,且实际出资人已经实际行使股东权利,公司及其他多数股东也知情的情况下,实际出资人的股东资格才可确认。理由如下。

第一,公司是由多个投资主体集合而成的社团,公司法上的行为不仅关系到投资者本人的利益,而且关系到以公司为中心的法律关系的所有利害关系人的利益,所以公司法强调公司法律关系的稳定,以保持各方主体利益的平衡;强调公示主义和外观主义,以维持交易安全。股东资格的确认,不仅仅关系到投资者个人股权的归属问题,还关系到公司、公司其他股东、公司债权人等的利益,因此,对于已经成立且公示在外的股东资格不宜轻易改动。

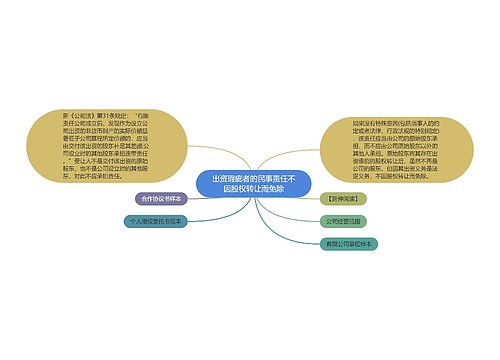

第二,新《公司法》第33条第2款规定:“记载于股东名册的股东,可以依股东名册主张行使股东权利。”这一规定隐含的推论是,未记载于股东名册的实际出资人,不能根据其实际出资人的身份向公司要求行使股东权利。从中可以看出新《公司法》对隐名出资的非鼓励态度。在新《公司法》已经明确赋予民事主体进行投资成为公司股东的权利并且不认可实际出资人股东权利的情况下,投资人自愿选择隐名出资的方式、由他人代替其行使股东权利,当然也应承担可能的不利后果。

(二)认定实际出资人股东资格的规则

1、区分规避法律型出资与非规避法律型出资,对规避法律、行政法规禁止性规定的实际出资人的股东资格不予确认。如前所述,投资者以隐名方式出资或是出于规避法律、行政法规禁止性规定的目的或是出于其他原因。由于我国《公司法》及相关法律、行政法规对于投资领域、投资主体、投资比例等有一定的限制,部分投资者采取利用其他人名义投资持股的方式以达到规避法律、行政法规禁止性规定的目的。对于这种规避法律、行政法规禁止性规定的实际出资人,法院不应当确认其股东资格。理由在于民商事主体进行民商事活动必须遵守法律的规定,违法行为不应当得到支持或者纵容。当然,当法院在股东资格确认纠纷案件审理过程中发现存在规避法律、行政法规禁止性规定的情形时,除了不认定实际出资人的股东资格外,能否因公司设立存在瑕疵而认定公司设立行为无效,值得进一步探讨。

2、实际出资不能作为认定股东资格的唯一标准,也不是取得股东资格的必要条件。虽然“世界范围内,自有公司制度以来,以出资作为获取股东资格的方式,从来就是最为主要、最为核心的法律方式,出资所引发的出资证明不仅仅是一种物权性凭证,更可作为股东资格的凭证”,在审判实践中,以实际出资为标准来认定股东资格的模式也得到不少法院的认可。在前述案例中,一、二审判决最终没有认定朱殷名下的中直广公司50%的股权属中旅大华公司所有,其主要的依据也是中旅大华公司出资的证据不足。但是,出资并不能作为认定股东资格的唯一标准,也不是取得股东资格的必要条件。理由在于以下几方面。第一,股东出资和股东资格之间并不是一种对应或等同的关系。在授权资本制下,股东可以在公司成立后一定期限内缴足资本,因此,出资不是取得股东资格的前提。即使在法定资本制下,股东出资瑕疵也不必然导致否定其股东资格,只是导致相应的法律责任。在我国新《公司法》已经规定了授权资本制的背景下;以是否实际出资作为认定股东资格的唯一标准,显然与现行公司法的规定相悖。第二,在经济生活中,投资者用作出资的财产的来源往往是多种多样的,以出资财产的所有权归属来确认股东资格往往会有失偏颇。实际上,即使投资者在出资时对用于出资的财产不享有所有权也不影响其出资的有效性,至于出资人因处分该财产而引发的对第三人的责任,属于另一个法律关系;相反,如果出资人没有成为公司股东的真实意思表示,即使实际出资也不能认定其取得了股东资格。在前述案例中,虽然朱殷和刘道光向中直广公司各注资1000万元确实来源于中旅大华公司,但中旅大华公司自身的审计报告未反映其对中直广公司有投资,且其自己陈述该2000万元投资反映在应收游艇公司往来款5500万元中,表明其并没有向中直广公司出资并成为其股东的意思表示,这成为法院最终不认可其股东资格的重要依据之一。因此,在涉及股东资格确认的案件审理中,不能仅以出资财产的所有权归属作为认定股东资格的标准,实际出资只能作为认定股东资格的依据之一。相反,虽出资瑕疵但具备了获得股东身份的其它要件的,其股东资格应当认定,至于出资瑕疵所引发的法律责任属于另外一个法律关系。最高人民法院《关于胡克诉王卫平、李立、李欣股东权纠纷一案的答复》也肯定了这种观点。

3、名义出资人与实际出资人之间对于实际出资人的股东地位有明确约定,公司及公司的其他多数股东对于名义出资人与实际出资人的关系知情,且实际出资人已经实际行使股东权利的,实际出资人的股东资格应当认定。有限责任公司不仅仅具有资合性,同时还具有人合性,在公司及公司的其他多数股东对于名义出资人和实际出资人的关系不知情的情况下,法院单凭名义出资人和实际出资人之间的约定即判令变实际出资人为显名股东,不仅有违公司法公示主义;外观主义、团体主义的原则,也有悖于有限责任公司人合性的特性。但当名义。出资人和实际出资人之间对于实际出资人的股东地位有明确约定,公司的其他多数股东对于名义出资人和实际出资人的关系知情,且实际出资人已经实际行使股东权利并承担股东义务,公司及公司的其他股东实际上已经认可了实际出资人的股东地位,这种情况下法院确认实际出资人的股东资格,既符合名义出资人和实际出资人之间约定的本意,也无损公司及公司其他股东的利益以及有限责任公司人合性的特性。在前述案例中,一、二审法院否定中旅大华公司股东资格的另一个重要原因,就是没有证据证明在中直广公司成立后其曾行使过股东权利,相反有证据表明朱殷行使了中直广公司的股东权利。最高人民法院《关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(二)(征求意见稿)》第17条有关“公司依据股东名册向股东履行义务,实际出资人以其与他人约定由其出资而以他人名义享有有限责任公司股东权利,请求公司向其履行义务的,人民法院不予支持,但实际出资人与公司有特别约定的除外”的规定,实际上也是遵循了这种思路。实际出资人与公司就实际出资人的股东资格有特别约定,即可推断公司及公司的其他多数股东对于名义出资人和实际出资人的关系知情,且认可实际出资人以股东身份行使股东权利。值得探讨的是,“与公司有特别约定”应当是指实际出资人与公司的双方约定,还是名义出资人、实际出资人、公司的三方约定?有意见认为,为避免公司向实际出资人履行义务后,名义出资人又依据股东名册请求公司向其履行义务从而引发纠纷,同时也为了避免公司与实际出资人串通达成协议损害名义出资人利益,建议上述规定但书部分修改为:“但名义出资人、实际出资人、公司三方达成特别约定的除外。”

4、股东资格争议涉及第三人利益的,应采纳“形式说”理论来认定股东资格,遵循外观主义、公示主义,优先保护善意第三人利益的原则。相对人在与公司交易过程中,只能是通过公司公示在外的外观性特征、信息来了解和判断公司及其股东的情况,而名义出资人、实际出资人以及公司之间的约定,由于没有对外公示,相对人是无从了解的,因此,实际出资人与名义出资人、公司的内部约定不能对抗不知情的善意第三人,除非有充分证据证明第三人是知情的。当股东资格争议涉及到第三人利益时,法院应当优先考虑公司章程、股东名册的记载以及工商行政机关的登记等外观形式证据来认定股东资格,优先保护善意第三人的合法权益,以实现公司法追求交易安全、效率的立法目的。

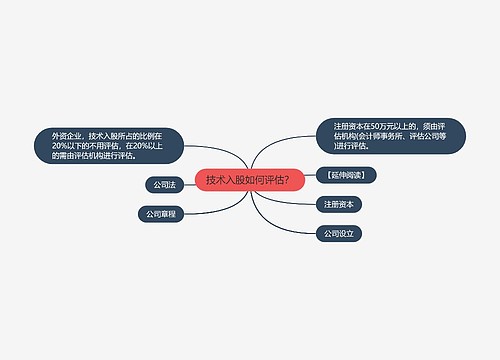

【延伸阅读】

公司法司法解释二全文

注册各类内资公司经营范围参考

公司章程范本下载(标准板)

公司合同和公章的区别

查看更多

《数字教育平台开发项目策划》思维导图

U482242448

U482242448树图思维导图提供《《数字教育平台开发项目策划》》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《数字教育平台开发项目策划》》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d6437326e3e07ecf1e5e178ba84d0100

骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业思维导图

U982199398

U982199398树图思维导图提供《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《骨料和海外双极驱动,一体化布局领跑行业》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:3b02aa55260be20b1cc2be8dc21730b9

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心