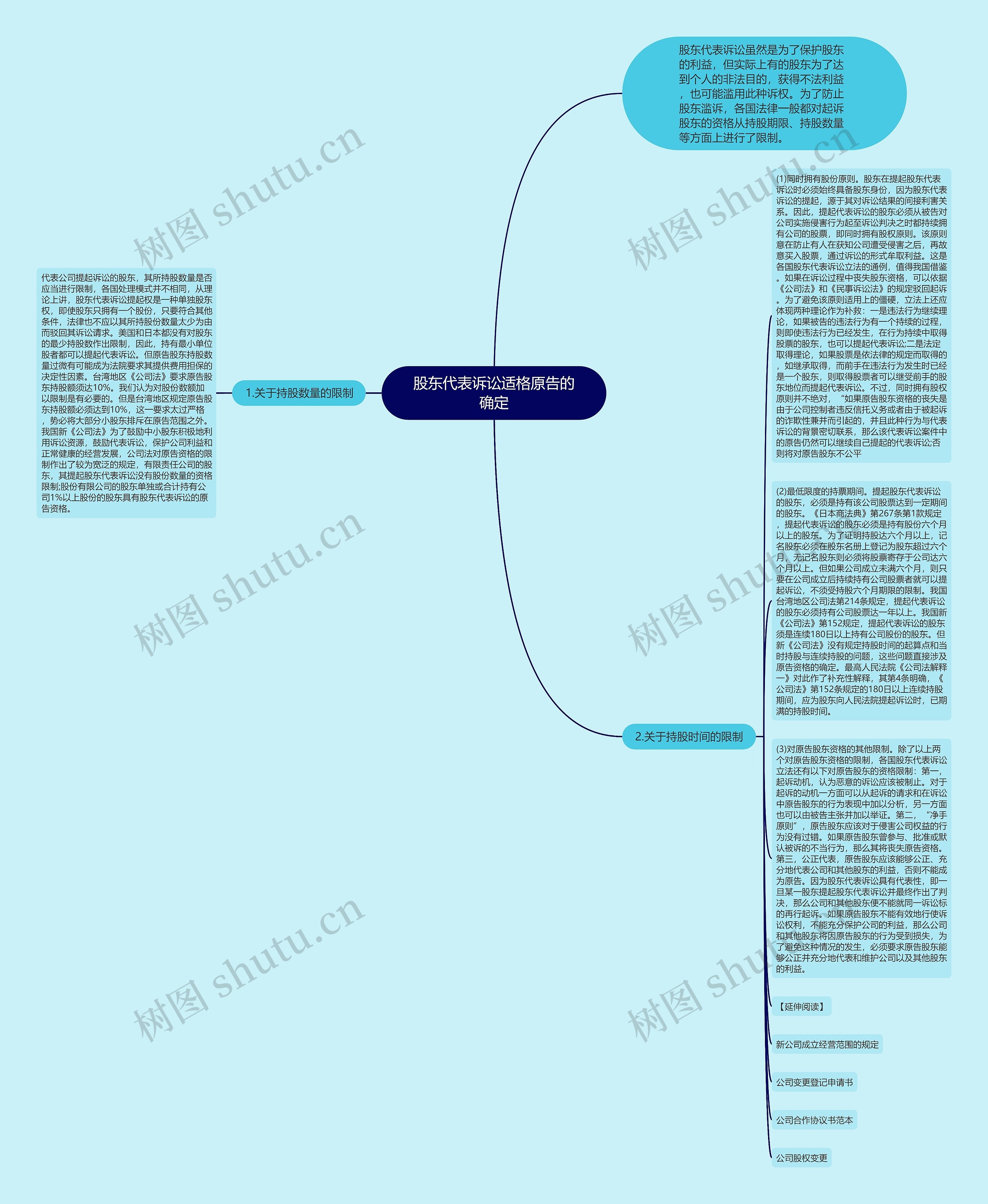

(1)同时拥有股份原则。股东在提起股东代表诉讼时必须始终具备股东身份,因为股东代表诉讼的提起,源于其对诉讼结果的间接利害关系。因此,提起代表诉讼的股东必须从被告对公司实施侵害行为起至诉讼判决之时都持续拥有公司的股票,即同时拥有股权原则。该原则意在防止有人在获知公司遭受侵害之后,再故意买入股票,通过诉讼的形式牟取利益。这是各国股东代表诉讼立法的通例,值得我国借鉴。如果在诉讼过程中丧失股东资格,可以依据《公司法》和《民事诉讼法》的规定驳回起诉。为了避免该原则适用上的僵硬,立法上还应体现两种理论作为补救:一是违法行为继续理论,如果被告的违法行为有一个持续的过程,则即使违法行为已经发生,在行为持续中取得股票的股东,也可以提起代表诉讼;二是法定取得理论,如果股票是依法律的规定而取得的,如继承取得,而前手在违法行为发生时已经是一个股东,则取得股票者可以继受前手的股东地位而提起代表诉讼。不过,同时拥有股权原则并不绝对,“如果原告股东资格的丧失是由于公司控制者违反信托义务或者由于被起诉的诈欺性兼并而引起的,并且此种行为与代表诉讼的背景密切联系,那么该代表诉讼案件中的原告仍然可以继续自己提起的代表诉讼;否则将对原告股东不公平

(2)最低限度的持票期间。提起股东代表诉讼的股东,必须是持有该公司股票达到一定期间的股东。《日本商法典》第267条第1款规定,提起代表诉讼的股东必须是持有股份六个月以上的股东。为了证明持股达六个月以上,记名股东必须在股东名册上登记为股东超过六个月,无记名股东则必须将股票寄存于公司达六个月以上。但如果公司成立未满六个月,则只要在公司成立后持续持有公司股票者就可以提起诉讼,不须受持股六个月期限的限制。我国台湾地区公司法第214条规定,提起代表诉讼的股东必须持有公司股票达一年以上。我国新《公司法》第152规定,提起代表诉讼的股东须是连续180日以上持有公司股份的股东。但新《公司法》没有规定持股时间的起算点和当时持股与连续持股的问题,这些问题直接涉及原告资格的确定。最高人民法院《公司法解释一》对此作了补充性解释,其第4条明确,《公司法》第152条规定的180日以上连续持股期间,应为股东向人民法院提起诉讼时,已期满的持股时间。

(3)对原告股东资格的其他限制。除了以上两个对原告股东资格的限制,各国股东代表诉讼立法还有以下对原告股东的资格限制:第一,起诉动机,认为恶意的诉讼应该被制止。对于起诉的动机一方面可以从起诉的请求和在诉讼中原告股东的行为表现中加以分析,另一方面也可以由被告主张并加以举证。第二,“净手原则”,原告股东应该对于侵害公司权益的行为没有过错。如果原告股东曾参与、批准或默认被诉的不当行为,那么其将丧失原告资格。第三,公正代表,原告股东应该能够公正、充分地代表公司和其他股东的利益,否则不能成为原告。因为股东代表诉讼具有代表性,即一旦某一股东提起股东代表诉讼并最终作出了判决,那么公司和其他股东便不能就同一诉讼标的再行起诉。如果原告股东不能有效地行使诉讼权利,不能充分保护公司的利益,那么公司和其他股东将因原告股东的行为受到损失,为了避免这种情况的发生,必须要求原告股东能够公正并充分地代表和维护公司以及其他股东的利益。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646