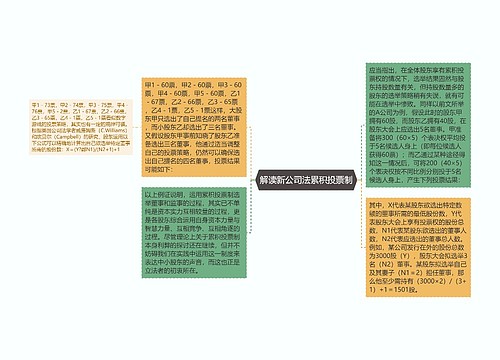

关于股东表决权代理征集制度的研究思维导图

多情又困苦

2023-02-14

制度

研究

征集

代理

股东

关于

表决权

公司

规定

委托

公司法

公司知识

股东会决议

论文摘要:表决权代理征集制度是我国近年来公司法学界、证券法学界共同关注的一个新课题。它像一柄双刃剑。既可以成为保护公司和股东利益、优化公司治理结构的有力手段,又可能沦为投机人士争夺公司控制权、损害公司和股东利益的工具。近年来我国上市公司实践中发生了多起表决权代理征集实例,由于缺乏法律规制,其行为颇不规范。针对存在问题,借鉴先进国家和地区立法经验,对完善我国表决权代理征集制度进行探索性研究。

树图思维导图提供《关于股东表决权代理征集制度的研究》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《关于股东表决权代理征集制度的研究》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b80575977500dfb9de0eba71a98dbee2

思维导图大纲

相关思维导图模版

关于股东表决权代理征集制度的研究思维导图模板大纲

公司是社会经济的细胞,是现代社会重要的经济组织形式,也是社会发展的基础。在公司的运营过程中,公司所有与公司经营的关系是最为核心的问题,而公司所有与公司经营关系中突出表现为所有者与经营者以及股东与股东之间的关系,焦点问题就是股东表决权的问题。股东表决权作为股东对自己投资的掌控工具,是股东在自己投资设立的公司中最根本的权利。它直接决定了股东在公司中的地位,也决定了它在公司法中具有重要的地位。表决权是公司法的第二特征。正如美国著名的公司法专家Easter-brook和Fischel认为的,“如果说有限责任是公司法的最显著的特征,那么表决权则是第二个特征”。

一、股东表决权代理的含义及产生

(一)股东表决权

股东表决权是公司法中的一个重要的基本问题,股东表决权制度因此成为了公司法的重要制度,各国家对股东表决权都予以规定,我国2006年实施的新《公司法》第43条、第104条和第107条分别对有限责任公司和股份有限公司的股东表决权作了原则性的规定。

股东表决权又称股东决议权、投票权,是股东基于其股东地位所享有的,就股东会、股东大会决议事项做出一定意思表示的权利。它是股东权利的主要体现,与股利分配请求权一样居于股东权序列的核心,是股东干预公司事务最为积极有效的手段。表决权可以股东本人亲自行使,也可以委托他人代为行使,即表决权可以授权代理行使。

(二)股东表决权代理产生及含义

所谓表决权代理(voting proxy),是指股东以书面方式授权,在事实上授予他人就该股东所持股份进行表决的制度。

股东表决权代理制度是历史发展的产物,是现代社会经济生活繁荣发展的必然趋势。从历史上看,表决权代理制度的产生源于股权不断分散化的现代公司。公司作为现代社会经济生活中的最普遍、最重要的一种企业形态,在其产生初期,由于投资者可投资领域的匮乏,股东将积累的资本投入公司后,极为关心公司的生产经营,为避免投资方向偏离自己的预期,一般都能积极的亲自行使投票权,以便公司能按照股东投资设立公司时的期望从事经营活动。随着现代公司制度和证券市场的不断发展,公司的规模越来越大,股权也越来越分散,公司的所有权与管理权日益分离,使人们再也不能像以前一样可以有大量的时间去管理在某一方面的投资。随着个人财富的不断增长和投资的多元化,人们的时间和精力越来越有限,股东对公司投资后往往只关注投资的回报,而没有心思也没有能力去参与公司的经营管理,解决公司经营过程中的困难。表决权的代理行使正是在这样的环境下不断成长起来。股权相对分散或高度分散,为股东表决权代理制度的产生提供了温床。

表决权的代理制度从最初的股东主动委托到公司“袭击者”的主动征集,为了适应公众公司在表决权代理的运作上的规模化需要,“代理权”的属性发生了根本性的变化。其从主动状态走向了被动状态,反映了表决权成为争夺公司控制权工具的现实,是代理权制度在商法中的新发展。

二、股东表决权的代理征集

股东表决权代理的行使一般包括两种方式,一是股东因时间和精力的有限而主动委托他人代为行使表决权,在这种情况下,不会存在太多的法律问题,出现争议时一般适用民法委托代理法律制度解决。另一种情况就是他人劝诱股东将表决权委托给自己代为行使,即股东表决权的征集。征集者往往会通过征集行为获得大量的表决权,可能会获得影响公司经营决策的表决权。在一般的表决权代理情形下,代理权限的获得是由股东自行委托授予,而不是由他人主动争取,我国台湾地区称之为“非属征求代理”。若代理人是通过劝诱的方式主动、公开征求表决权,则构成“表决代理权的征集”,韩国、日本称之为“表决权代理行使的劝诱”,英美法系国家称之为“代理委托书的劝诱(proxy solicitation)”。

代理权征集(Proxy Solicitation),也称投票代理权的征集、委托书的收购、征集投票权、征集表决权、委托书劝诱。一般是指,公司及公司外的人将记载有必要事项的空白授权委托书交付于公司股东,劝说股东选任自己或者第三人代理其行使表决权的商事行为。也有人认为,代理权征集是指,当股份公司的股东由于某种原因不能或不愿出席股东大会,亦未选任适当代理人行使其表决权时,公司及公司以外的人将记载必要事项的空白授权委托书交付公司股东,在股东同意授权的情况下代该股东行使其委托授权范围内的表决权的行为。表决权的代理征集在公司实践中较为普遍,我国《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》对此也作了相应规定。《指引》第10条规定:“上市公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以通过股东大会网络投票系统向上市公司股东征集其在股东大会上的表决权。”表决权的代理征集主要有三种形态:一是公司为股东大会召开备足法定人数或使董事会提出的方案得以通过而向股东进行代理权的征集;二是股东或第三人利用集中的表决权形成控制利益以达到操纵公司股东大会的目的;三是小股东通过相互间表决权的代理征集,积少成多,以此在股东大会上对抗大股东,平衡不同股东之间的利益。所以,从效果上,尽管代理权征集可以确保股东大会的应有机制以增进公司活力,保护中小投资者的利益,但也容易为少数人所操纵,通常存在一定的道德风险,有可能沦为公司当权派与在野派争夺公司控制权的工具。如果征集者是外部非股东获得控制权的情形下,由于其与公司并无息息相关的利益关系,这就会出现征集者利用征集获得的表决权为个人牟取私利而置公司(或委托人)的长远利益于不顾。因此,为防止该制度成为公司经营权争夺的工具,影响公司的正常运营,最终导致公司的衰亡,损害股东的利益,有关国家和地区特别立法对表决权代理征集行为进行严格规范。

三、股东表决权代理征集制度的立法价值

股东表决权代理是股东表决权行使中的一项重要制度。股东表决权的代理行使,尤其是表决权代理的征集,具有重要的制度价值。其一,有助于股东大会发挥其决策功能,促使公司决策民主化。由于传统形式的股东会议无法发挥其功能,真正决定某项议案表决成败的关键,已由股东大会会场转移到表决代理委托书的征求过程,现代股东大会其实就是委托书的征求过程。由于表决权的代理行使保障了股东对公司决策的参与,也可以使少数股东将表决权集中委托给一人行使来影响公司决策,从而使公司决策趋于民主。其二,有助于股东大会发挥其监督功能,优化公司治理结构。表决权代理制度,是不可或缺的监控利器,已经成为西方国家目前用以制裁、吓阻无效率或不负责任的经理人员或董事成员的重要机制之一。代理权征集实际上是代理权的争夺,代理权争夺作为一种治理机制,被认为是股东鞭策和罢免未能实现公司价值最大化的不称职的管理者的基本工具和标准做法。它是公司管理者头上的一把“达摩克利斯之剑”,在一定程度上迫使管理层采取股东利益最大化的政策。能有效的促成管理层提高经营效率,更好的为股东利益和公司利益最大化服务。这对于现任经营者权力的制衡,公司经营权的转移乃至对董事监事的监督都发挥了重大作用,从而使公司治理结构趋向正常。其三,有助于提高公司的运作效率,保障公司的正常运营。为了保护股东权利,现代公司法律通常规定公司重大事项的通过必须满足法定表决股份的要求。代理权征集制度可以使股东会的召开易达法定出席人数,维持股东大会的定足数,而使股东大会能有效进行,提高公司运作效率。例如,美国《特拉华州公司法》第216条及《纽约州公司法》第608条规定,参加公司股东大会的法定股份不得低于所有己发行股份的三分之一;如果公司不在其注册证书或章程中具体说明法定股份的数量,即相当于默认法定股份为百分之五十以上。另外在日本、韩国、我国台湾地区的公司法律中都有规定,要使股东大会的召开有效,出席会议的股份必须达到定足数,否则股东大会的召开无效。允许股东表决权代理的征集从而使公司的重要方案得以顺利通过。但我国公司法对定足数没有作规定。其四,有利于保护中小股东的权益。表决权代理制度对中小股东在公司股东大会召开期间因各种原因无法亲自参加股东大会,委托他人代为其在股东大会上对股东会议案和相应决议进行表决,完整表达中小股东自己的意思,维护中小股东的权益。同时,在代理权争夺中,中小股东的力量受到明显的重视。管理者与持有异议的股东为了获得足够的支持,不得不提出一系列有利于中小股东利益的政策。特别是公开征集股东授权委托书,使中小股东的意志能够得到比较充分的体现,中小股东参与公司治理的热情增长。代理权争夺实际上建立了一条促进中小股东参与公司治理的新途径。第五,代理征集制度也是实现公司社会责任的有效方式。现代企业往往注重其赢利的一面,而忽视其社会性的一面,致使产生严重的环境问题、生态问题等各种社会问题。在代理权征集制度中,对于有社会责任理念的人,也可以通过委托书征集而成为公司董事,从而改变公司管理层的结构,使公司的经营方向有所调整。

四、借鉴相关国家和地区立法。完善我国股东表决权代理征集制度

1.我国股东表决权的代理制度立法现状与不足

由于我国公司制改革和证券市场运行起步较晚,表决权代理的征集制度在20世纪90年代以前几乎无人知晓。1994年“君安万科事件”、1998年“金帝建设”董事会选举事件和2000年初“通百惠对胜利股份”股东投票委托书的征集,这一制度才渐渐为人们所知。

从2000年胜利股份之争开始,到2004年为止,在我国证券市场上出现了许多表决权代理的征集事件,如“郑百文”、“国际大厦”、“华北制药”、“广西康达”、湖南“电广传媒”等均采用表决权代理的征集的策略,由于立法的缺失、操作的不规范,在已有的征集案中存在许多问题。但这些实践为我国立法机关提出了新的课题,显现了建立表决权代理征集制度的必要性。2005年开始的股权分置改革的试点,拉开了我国公司股权结构分散的序幕,另外机构投资者的大范围进入,进一步促进了我国上市公司股权结构的分散。同时,外国投资者随着我国法律的日益完善而越来越多地人注中国股市,外资的介入更将推动我国资本市场向纵深加速发展。这表明,我国资本市场股权主体的多元化步伐日益加快,股权结构日益分散,为我国建立表决权代理征集制度奠定了基础。股权之争真正引发了我国的表决权代理的征集大战,我国也开始在立法上肯定表决权代理的征集制度的存在,并逐步对其做出相应的规定。

然而,我国现行立法中涉及到表决权代理的征集的法律规范很不完善。股东表决权的代理立法归纳起来有两方面:一是对一般的表决权代理行使之法律规范;二是对表决权代理征集之法律规范。

我国在股东表决权代理行使方面的法律规范比较全面、具体,如《公司法》第107条:“股东可委托代理人出席股东大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。”《上市公司章程指引》第49条规定:“股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。”该《指引》第50条、第51条对此也做了进一步的规定。《上市公司治理准则》第9条规定:“股东既可以亲自到股东大会现场投票,也可以委托代理人代为投票两者具有同样的法律效力。”

相比之下在表决权代理征集问题上我国的法律规定几乎是空白。2005年10月修改的《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》都没有对表决权代理征集作出任何规定,只是在其他相关的法律条款中有体现:比如,1993年国务院发布的《股票发行与交易管理暂行条例》第65条规定:“股票持有人可以授权他人代为行使其同意权或者投票权,但是任何人在征集25人以上的同意权或者投票权时,应当遵守证监会有关信息披露和作出报告的规定。”这是我国关于表决权代理征集行为的最早法律规定,也是到目前为止的最高层次的立法;2002年国家发布的《上市公司治理准则》第10条规定:“上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。”这一条款明确了征集股东委托书的主体、方式以及信息披露等事项。

从上述法律规定中可以看出,我国目前有关表决权代理征集的立法还主要是建立在民法代理理论的基础上,2006年3月16日证监会新发布的《上市公司章程指引》也只是在第七十八条第二款规定符合规定的相关主体,可以进行征集,但并没有做进·步深入的规定,如对于《股票发行与交易管理暂行条例》第65条规定的“符合有关条件的股东”到底要符合什么条件没有明确规定、关于表决权代理征集行为如何界定、表决权代理征集人的主体资格、表决权代理征集过程中的信息披露和备案要求、违反表决权代理征集规则的法律责任等都未做规定。在实际操作中,难以起到约束代理征集人,保护中小股东的作用。这是目前我国立法上的一大缺陷。

2.完善我国股东表决权代理征集制度的建议:

完善我国股东表决权代理征集制度,应该借鉴国外立法的先进经验。基于股东表决权代理行使之基础以及保护中小股东权益之宗旨,法律有必要对表决权代理征集予以规制,而规制的目的最主要在于股东表决权的合理行使和股东大会功能的正常发挥,同时防止经营者凭借其优势地位,滥用表决权代理征集措施,长期把持公司管理者职位。

正如美国学者罗斯教授所说:“股东委托书的使用,如放任而不加以管理,无疑是鼓励经营者长期留任而滥用其经营权;如加以适当管理,则可能成为挽救现代公司制度的利器。”征集股东委托书制度利弊俱存,其功能恰似一柄双刃剑。因此,尽管我们有理由承认征集股东委托书制度的存在,但必须加强法律的规制,扬其长而避其短。反之如果不对征集委托书加以规范,令其自由放任,又可能被人恶意利用而沦为争夺公司控制权、损害公司和股东利益的工具。因此,建立公正合理的表决权代理征集法律制度,使表决权代理征集行为在完善的法律体系下实施,对于改善我国上市公司现状、有效保护公司和股东合法权益是非常必要的。

1.征集者资格

关于征集者是否应当限于股东,理论和实务中有两种不同的看法。一种主张应当对征集者作严格的限制,尤其是征集者应当具有股东身份。如我国台湾地区相关立法中对征集者的资格却作了严格的限制。委托书征求人应为截止该次股东会过户日,依股东名册持股6个月以上,且符合下列条件:一、持有该公司已发行股份总额千分之一以上且不低于10万股者;二、持有该公司己发行股份60万股以上者。可见,该规则不仅要求持股有相当数量,而且要求持股半年以上,数量限制把小股东排除在行使征集权之外,不利于小股东;时间要求防止投机,稳定公司经营的措施,而且符合条件的股东不得利用他人名义进行征集,只能以自己的名义征集。另一种主张对征集者不作限制,征集者可以是任何人,因为将征集者只限于股东违背公平竞争的原则,对股东持股比例及持股时间的限制更使具有股票权征集优势地位的现任管理层受到格外的照顾,对其他征集者颇为不利,有损于投票权征集制度应有功能的发挥。其结果可能导致投票权征集沦为不称职的管理层长期把持公司权位的工具,如美国法对征集者的资格没有限制。

我国《公司法》第107条对委托投票作了原则性的规定,但对投票代理权征集情形下征集者的资格没有规定,而在《上市公司治理准则》第10条中则将征集者限于上市公司董事会、独立董事和符合条件的股东。对于“符合条件的股东”应当符合何种条件尚未规定。

2.表决权代理人的持股数额或比例及持股期限的限制。股东表决权代理征集,有可能沦为公司当权派与在野派争夺公司控制权的工具。尤其是在外部非股东获得控制权的情形下,为牟取个人私利而置公司的长远利益于不顾,故应对代理征集做出严格限制。但是鉴于我国上市公司股权结构中,流通股所占比例极低、国家股和法人股高度集中的特有股权结构,分散的个人资本所占比例极小,对公司管理人员的制约也相当有限,难以挑战“在朝董监”的宝座。而现任董监以其本身的优势征求表决代理权,更易永葆其权位,在“绝对权力、绝对腐败”的情形下,难保董监不会滥用职权,甚至中饱私囊、利益输送,股东表决权的代理行使将沦为当权董事、监事长期把持公司权位的工具,有损股东表决征求代理制度应有功能的发挥,有违意思自治和公平竞争。因此从我国的国情出发不应对股东做出持股要求的限制,无论持股数量多少、持股时间长短都可以代理行使表决权。

3.完善信息披露制度。信息披露规则是贯彻资本市场公开原则的要求和体现,其目的在于保护股东的知情权。对征集人信息披露的监管,一方面让委托他人代理出席股东会议的股东,有机会了解公司的事务及股东会议案的内容,使股东虽不亲自出席股东会,仍能就议案充分考虑并加以判断及决定,这种基于充分资料所作的决定,可以加强对股东权益的保障,并促进股东会功能的发挥;另一方面要求公司依规定把真实的资料充分公开,让股东及广大投资者有机会了解公司的经营情况,可制约公司经营者滥用权利,督促经营者忠实勤勉地经营公司事务。因此,各国均对委托书征集的信息披露进行了规范,尤其是我国台湾地区的立法规定非常详细。

我国应在表决权代理征集中规定强制性信息披露制度,规定表决权代理征集必须披露的事项,并且由证监会制定相应的信息披露文件格式规范,在信息披露格式文件中,列明基本的信息披露义务和特定议决事项的信息披露义务。在规定特定议决事项的信息披露义务时,应当根据议决事项的不同特点,分项列明可适用的信息披露要求。同时在表决权代理征集规则中制定禁止虚假陈述条款,列明表决权代理征集规则中虚假陈述民事赔偿重大性、因果关系的判定标准,以及对征集人虚假陈述应追究的民事、行政和刑事责任。

4.完善表决权代理征集制度。该制度包括以下几个方面:(1)征集方式:法律应规定,征集人通过向被征集人发送可以记明对股东大会各个目的事项赞成与否的委任状进行征集。这是为了尽可能反映股东明示的意思,防止委任状制度成为经营者控制股东大会的手段。(2)要严格表决权征集登记、公开程序,法律应规定,征集人在做出征集之前,应向被征集人送达证监会规定之必要的参考资料,公开必要的事项。(3)征集人及代理人的瑕疵:法律应规定征集人违反上述两个要件而征集时,即没能使被征集人记明赞成与否或进行不符事实的记载时适用的罚则,同时,法律应规定,当公司成为征集人时,可以适用无权代理的规定,应视为表决权无效,进而成为决议的取消理由,因为公司为征集人时,公司能够知晓股东的意思。

5.禁止有偿征集

美国和台湾地区法律均禁止有偿征集投票权,在其他国家亦未见有委托书分离转售之情事。理由是:投票权属于共益权,其行使应兼顾公司和其他股东的利益,股东出卖共益权实质上就是为了自己的利益而置公司和其他股东的利益于不顾,听任共益权的滥用。所以对共益权的行使和处分应当给予限制。台湾地区立法基于大致相同的理由,其《公开发行公司出席股东会使用委托书规则》第6条明文规定禁止购买委托书,我国《上市公司治理准则》第10条也明确规定投票权征集应采取无偿方式进行。如果允许有偿征集,则可能偏离目标,使经营权争夺者往往将公司视为个人牟利的神器。因此应禁止有偿征集委托书。

代理权征集与其他任何事物一样,也有其负面作用,会出现管理层操纵公司治理机制与表决权的现象。所以,应当平衡公司当权者、在野者与股东等各方面的利益,特别要注意保护股东的利益,妥当的处理代理权征集中出现的问题。

查看更多

一、研究内容思维导图

U682687144

U682687144树图思维导图提供《一、研究内容》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《一、研究内容》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f21797dd3e8b08f1951dfc24e7be94f

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心