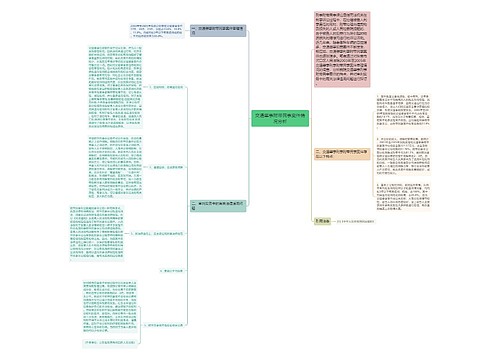

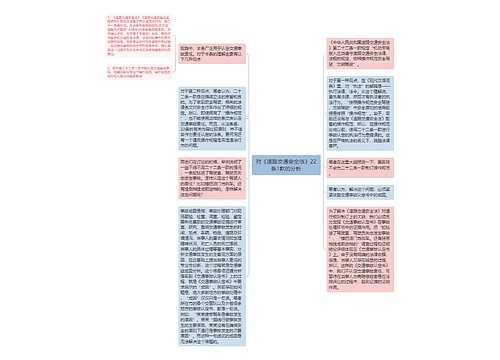

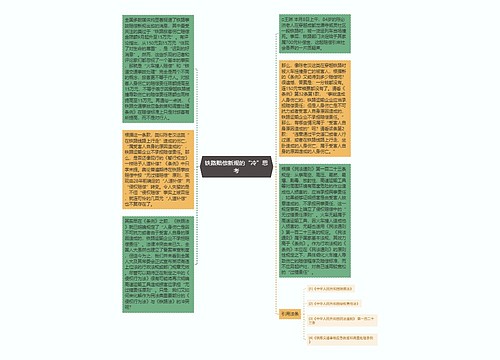

在现实生活中,职工在上下班途中因遭受交通事故而发生工伤的已是屡见不鲜。对于这种情况,按照《工伤保险条例》第14条第6项的规定:“在上下班途中,受到机动车事故伤害的”,职工应当被认定为工伤。此时,职工不仅可以向侵害人要求损害赔偿,而且还可以按照《工伤保险条例》的规定向劳动保险机构或用人单位要求工伤保险待遇。但职工在获得侵害人赔偿之后,是否还能够享受工伤保险待遇呢?换句话,工伤保险待遇与道路交通事故损害赔偿是否可以并存,职工是否可以获得双重赔偿。这在司法实践中引起了非常大的争议,给司法实践造成了很大的困惑。对该情形,应如何适用法律,就成为了一个争点和难点。

目前,一些地方政府在制定贯彻《工伤保险条例》的实施意见中,规定如有第三方责任赔偿的部分,用人单位或社会保险经办机构不再支付相关待遇。这样的规定没有法律依据,与《工伤保险条例》的规定相抵触,侵害工伤职工依《工伤保险条例》获得工伤保险救济的权利,直接影响到工伤职工的切身利益。当然也有些地方政府在制定贯彻《工伤保险条例》的实施意见中,肯定了职工是可以得到工伤保险待遇与道路交通事故损害赔偿的双重赔偿。在此,笔者就相关的法律依据、法理以及我国有关工伤保险的立法意图来对此作一些探讨。

其次,从相关法理基础上看,工伤保险属于社会保险范畴,与民事损害赔偿性质上存在根本的差别,从而决定工伤保险关系与交通事故损害赔偿关系是两个不同的法律关系,产生二种不同的请求权。道路交通事故导致的人身损害赔偿请求权的基础系第三人的侵权行为,即赔偿权利人向赔偿义务人,依据《道路交通安全法》、《民法通则》等法律法规以及相应司法解释如最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的相关规定,向造成损害的第三人主张损害赔偿请求权,作为赔偿责任人的第三人承担的是民事侵权责任,是属于私法领域规定的赔偿。而工伤保险赔偿请求权的基础是基于当事人之间的劳动关系,它是遭受道路交通事故伤害的工伤职工或者职工因工死亡,其直系亲属向社会保险经办机构或者向用人单位,依据《劳动法》和《条例》的规定,主张工伤保险待遇赔偿请求权,作为补偿责任人的劳动保险机构或用人单位承担的是社会工伤保险责任,是属于公法领域规定的赔偿。可见,这一属公法领域,一属私法领域。公、私不同性质的两种请求权,在司法实践过程中,不能够相互混淆,不能参照适用属于私法范畴的《合同法》第122条关于违约责任和侵权责任竞合的规定,而排斥道路交通事故损害赔偿与工伤保险待遇的共存。

再者,从我国的立法意图来说,我国实行工伤保险的目的在于加强对劳动者的生命、健康和财产的保护,保证能够在遭遇工伤事故时获得及时的救助和补偿,维持其本人或遗属的正常生活,而不是让用人单位规避本应由其自己承担并有能力承担的责任。实际上在工伤保险中的赔偿责任已经由用人单位的个别责任转化为由社保机构承担的普遍的社会责任,成为国家承担的社会保障义务。用人单位即使对自己的员工所发生的工伤事故,也仅负间接的补偿责任。只要用人单位依法足额缴纳了工伤保险费,就意味其完成了补偿责任。我国社会保险保障制度,规定用人单位必须强制缴纳工伤保险,也就是说,不发生工伤事故,也必须缴纳工伤保险费用。如果用人单位违背法律法规,未缴纳工伤保险,而由其单独承担工伤赔偿费用,是其因自身过错导致的责任承担,当然不存在增加负担问题。所以,对于道路交通事故损害赔偿与工伤保险待遇竞合时,实行双重赔偿符合我国劳动法和社会保障法的立法意图,是对劳动者权益的有利保护,符合我国现行的国情与法律发展的趋势。

综合而言,道路交通事故损害赔偿与工伤保险赔偿的竞合,不是两者的排斥,而是两者的共存。因道路交通事故而遭受工伤的职工,有权获得道路交通事故损害赔偿与工伤保险赔偿的双重赔偿。

综上所述,道路交通事故中的损害赔偿请求权是指权利人基于道路交通事故的同一法律事实而产生的与责任者之间的不同法律关系,据此要求责任者给予赔偿损失的权利。可见,这种权利并不是单一,而是多重的,即多种法律关系的竞合而产生的多种请求权的竞合。面对这种请求权的竞合,请求权人如何来行使自已的请求权,维护其合法权益,无疑是司法实践过程中一个比较敏感的问题。上述所阐述的关于道路交通事故损害赔偿请求权与合同违约损害赔偿请求权的竞合以及道路交通事故损害赔偿请求权与工伤保险待遇请求权的竞合两个问题,已充分地说明了这一点。总之,对于这种请求权竞合的问题,除了通过立法或司法解释来予以规定之外,重要还是在于司法实践中的具体操作,界定不同请求权所依附的法律关系的性质,考虑不同请求权适用对其权益保护的力度,分析不同请求权存在的形式等等。只有在这种充分弄清不同请求权之间的关系,我们才能做到有的放矢,解决不同请求权的行使问题。

U682687144

U682687144

U633687664

U633687664