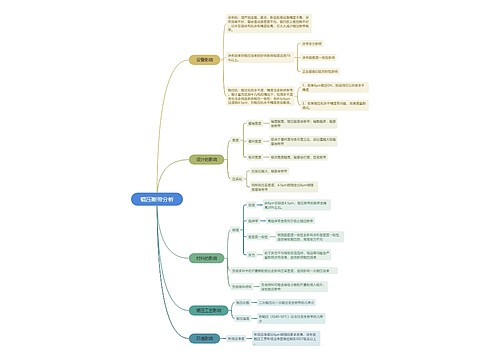

国民党女子继承权分析思维导图

空城旧人

2023-02-11

财产

继承

女子

法律

法院

女儿

解释

最高

规定

传统

婚姻法

继承法

继承法论文

[内容提要]对于国民党二大《妇女运动决议案》中“女子有财产继承权”的规定,民国最高法院采取了折中的立场进行限制性解释。其所面临的两难情形揭示出了法律制度的悖论。为在动荡中达到均衡,于激变中求得稳实之法,法律职能部门应在实践中发挥调整器的作用。

树图思维导图提供《国民党女子继承权分析》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《国民党女子继承权分析》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:76b5b6fe14e0468748fa2d7e1e2af687

思维导图大纲

相关思维导图模版

国民党女子继承权分析思维导图模板大纲

推荐阅读:婚姻法全文

[摘 要 题]史海求索

[英文摘要]As to the provision of“women having the right of property inheritance”in“Woman Movement Resolution”of the second Kuomintang Congress,the Republic Supreme Court adopted a compromised position to give restricted explanations.In order to attain balance from turbulence and to seek for steady and solid method from sudden change,those legal departments should perform the function of regulator in practice.

[关 键 词]《妇女运动决议案》/女子财产继承权/解释例

Woman Movement Resolution/the right of property inheritance of women/interpretation decree

[正 文]

中图分类号:D909.92文献标识码:A文章编号:1000-5935(2005)03-0001-05

清末民初是中国历史上又一个大变革时期,其间充斥着传统与近代、中国与西方价值观念的冲突与暗合。法律与现实、司法与政治在紧张之中寻求一种均衡,秩序便在这种稳定与变革的交替过程中逐渐形成。本文拟通过对民初最高法院关于女子财产继承权之解释例的研究,来发掘一些可资于今天治道的法理。

一中国国民党的《妇女运动决议案》——解释之缘起

中国传统的“继承”与近代“继承”有着不同的外延。近代民法中的“继承”,包含由上而下和非由上而下(注:由上而下是指财产由长辈传向晚辈,非由上而下是指财产在同辈(如兄弟姐妹)之间或由晚辈上传至长辈。这不同于传统继承只是由长辈到晚辈的单向传递。)的财产传递;但在传统中国,“继承”主要是指男性直系卑亲属从父系长辈获得家族的宗祧和封爵。即使一家没有亲子,也会立同宗昭穆相当之人为嗣子,以承宗祧;家产的传递往往只是作为其结果而存在,(注:日本学者滋贺秀三认为:继承的本质在于所继的是人。即儿子是父的继承人,父的人格在儿子身上延长。“父亲和儿子既是在现象上的分开的个体,又是在本源上的一个生命的连续”:“如果按中国人的心中存在的法意识,个人的人格对这个人来说只要有后继者(儿子或养子)就没有因肉体的死消灭掉而继续活在后继者的身上,从而财产以从前那样的形式继续归属于后继者,在这之间不产生任何法律上的事件。”(滋贺秀三。中国家族法原理[M].张建国等译。北京:法律出版社,2003.92-93.))由诸子均分。如果以今人的视角来寻找中国传统社会女儿的财产继承权,最为相近的大概当属亲女在“户绝”(注:《宋刑统》“户绝资产”条载“诸身丧户绝者,所有部曲、客女、奴婢、店宅、资材,并令近亲转易货卖,将营葬事及量营功德之外,余财并与女。”(薛梅卿点校。宋刑统[M].北京:法律出版社,1999.222.)),或者在“果无同宗应继之人”(注:《大明令》规定:“凡户绝财产,果无同宗应继者,所生亲女承分。”《大清律例》“卑幼私擅用财”条条例规定:“一、户绝财产,果无同宗应继之人,所有亲女承受。”(田涛等点校。大清律例[M].北京:法律出版社,1999.187.))的情况下承受遗产的权利。而这一条件是极为苛刻的,因为中国古代素重子嗣,家族丁口又众,上述情况出现的几率很小。可以说在传统中国,女儿近代意义的财产继承权是微乎其微的。

及至清末西法东渐变法修律之际,在《大清律例》基础上删定而成的《大清现行刑律》,并未改变传统继承制度的存在基础,内容也基本予以延续。而为应付时局草草出台的《大清民律草案》继承编,很难说是“求最适应中国民情之法则”[1].故民国北京政府时期,大理院及各级审判机关皆援用现行刑律的民事有效部分(注:《大清现行刑律》不再科刑的民事条款加上原户部则例有关民事部分合编为一体后,被称作“现行律民事有效部分”。)作为民事审判的主要依据。(注:1912年,参议院开会议决“嗣后凡关于民事案件,应仍照前清律中规定各条办理。”大理院上字304号判例“民国民法典尚未颁布,前清之现行律除制裁部分及与国体抵触者外,当然继续有效。至前清现行律虽名为现行刑律,除刑事部分外,关于民商事之规定,仍属不少,自不能以名称为刑律之故,即误会其为已废。”故现行刑律民事有效部分“实为民国以来之实质民法。”(谢振民。中华民国立法史[M].北京:中国政法大学出版社,2000.742.))尽管大理院也通过判例、解释例在一定程度上对传统的继承制度进行改造,但对于近代意义上的女儿财产继承权问题却持有保守态度,没有针对现实情况进行相应的变动。

1926年1月,国民党二大通过了《妇女运动决议案》,第九条规定:“应督促国民政府从速依据党纲对内政策第十二条‘于法律上……确认男女平等之原则,助进女权发展’之规定,实施下列各项:甲法律方面:一,规定男女平等的法律;二,规定女子有财产继承权;……”[2]此后,中央执行委员会第61次会议决定,司法机关以后凡是审理有关妇女的诉讼,都要根据这个决议案进行。于是同年7月,根据《妇女运动决议案》所确立的“男女平等法律原则”,国民政府司法行政委员会发布了《审判妇女诉讼案件应根据妇女运动决议案之原则令》(注:那时国民政府尚在广州,未设司法部和司法院,司法行政委员会是最高的司法行政机关。),训令各级司法机关在未制定新法规以前,凡属于妇女诉讼的案件,都应依照国民党二大妇女运动决议案在法律方面的原则进行裁判。后来司法部成立,继续确认在新法规未制定以前妇女诉讼暂照前司法行政委员会通令办理的规定。

决议案通过并经通令在全国实施后,1927年最高法院在解字第七号指出:“查第二次全国代表大会妇女运动决议案,女子有财产承继权。”[4](P6)这就以解释例的形式确认了女儿有财产继承权的规则,给下级审判机构判案提供了参照。但是面对着跨跃式的文本规定,转型社会中的民众观念则显得有些措手不及,各司法机关在审判实践中也产生了诸多疑问,亟须解决。由此产生了最高法院关于女儿财产继承权的一系列解释例(注:民国时期的法律解释,自北京大理院始。大理院解释编为统字。南京国民政府成立后,最高法院继大理院而为解释,编为解字,自1927年12月15日解字第一号起,至二百四十五号而止。后改由司法院发表,编为院字,自1929年2月16日院字第一号起。自第二八七六号起于“院”字后加一“解”字,而易为“院解字”。)。

二“未嫁女子”——继承主体身份之限制

虽然决议案明确规定女子应有财产继承权,但是在实践中对“女子”的理解却不无疑义。如广西高等审判厅引全县唐县长蒸日代的疑问:审判妇女诉讼“应根据妇女运动决议案之原则,既经通令有案,即应遵照办理。……如离婚结婚绝对自由及女子有财产继承权,均应切实执行,毫无折中参酌之余地。细绎文意,凡属女子即有财产继承权,究竟已嫁之女子对于所生父母之财产是否有承继权,未经明白规定,应请解释者一。”[4](P27)对此最高法院对“女子”作了限制性解释。在解字第三四号最高法院复广西司法厅函中载:“以财产论,应指未出嫁女子与男子同有继承权,方符法律男女平等之本旨,否则女已出嫁,无异于男已出继,自不适用上开之原则。”[4](P27)这条解释对于已嫁的女子有一个很特别的见解:认为女子如已出嫁,等于男子已经出继,既然出继他姓或他房的男子,对于本姓本房的财产没有承继之权,那么出嫁他姓的女子对于父母家的财产当然也是没分的。这个见解发布之后,引起许多人的批评,认为女子出嫁和男子出继性质上并不相同,不能相提并论。[3](P18)笔者无意去评价这些观点,因为性质相同与否只是解释作出的字面结论,真正重要的是推导出这一解释结论的原因。

稍加斟酌,便可发现一个有趣的现象:以今天的逻辑,谈及女子财产继承权,今人所反映出来的“女子”,将至少包括:女儿、作为配偶的妻子、作为尊长的母亲三代人。但是,如果我们放在传统继承制度的背景之下则大不一样。中国传统的财产继承不认为寡妇、直系女性尊亲为继承人,而女儿却能在一定条件下享有财产继承权。所以各地方法院首先很自然的将女子局限于女儿。又由于“女子”在传统话语中还被用作未婚的“闺女”之义,与另一类女性“妇”相对,所以各地方法院又产生了“女子”是仅指未婚的女儿,还是包含已婚的女人的疑问。最高法院的态度是:直接延续传统将“女子”作为“女儿”的代名词。不仅如此,还进一步对决议案中的“女子”进行限制,认为仅是指“未嫁”女儿而言。可以说,最高法院对“女子”的解释是与传统一脉相承的。问题是这一解释是否与决议案中的“女子”外延相符呢?在民初,“女子”一词在不同的语境中有两个不同的含义:与“男子”相对时,指的是所有女性;而与“儿子”相对时,则仅指女儿。我们无法知道决议案中的“女子”是否包括女儿之外的其他女性,但通过后来司法院成立后的变更判例及颁布的《已嫁女子追溯继承财产施行细则》及其草案理由书(注:《已嫁女子追溯继承财产施行细则》的草案理由书认为:女子有继承财产权,原于《妇女运动决议案》。而最高法院从前解释,谓有继承财产权者,限于未嫁之女子。其已嫁者无之,与决议案之真意未合,故有此次之新解释。在《司法院长为解释女子继承权复中执会秘书处函》中称:该施行细则,系因最高法院在民国16年间对于依该项决议案而得有财产继承权者,误解为只有未嫁女子,而无已嫁女子。),似乎可以推出它至少应当包括所有的女儿,而不分已嫁、未嫁。从这里可以发现与国民党不同,最高法院所作的努力还是让财产的继承限定于家庭之内,而这是符合传统继承制度的要求的。

三“平等但受限”——被继承财产取得之限制

如前所述,传统中国女儿只有在“户绝”或“果无同宗应继之人”的条件下才可能继承财产,所以在传统思维模式的作用下,尽管有了《妇女运动决议案》和最高法院的判例、解释例,有些地方仍就未嫁女儿是否只有在没有胞兄弟时才可以承继财产而举棋不定。如1928年浙江金华地方法院就向最高法院询问:“未出嫁之女,是否必须于其父母乏嗣时,方可主张承继财产。抑不问有无胞兄弟,均有承继权之存在?”[4](P28)最高法院在解字第四七号回答:“查女子继承财产,系指未出嫁之女子而言,不问有无胞兄弟,应认为有同等承继权。”[4](P27)也就是说,不管家中是否有兄弟,未嫁的女儿都享有财产继承权。从而厘清了人们认识的混乱。

具体到继承财产份额,1928年福建省高等法院呈请最高法院解释:关于财产承继问题,是否不问嫡庶长幼男女,皆得为承继人同等承继,抑其应继部分有无差异?从这一疑问中同样可以看到传统继承观念的影子。且不说老百姓,即使是司法机关内部,也很难于一朝一夕间在决议案公布后,能对继承的本旨有个脱胎换骨的理解。针对这一问题,在解字第四八号,最高法院回答:“关于嫡庶长幼男女,在现行法令并无差别,自应认为有同等承继权。”[4](P38)

高等法院又询问:女子既然有了财产承继权,对于父母亲属们是不是和男性弟兄们一样要负担扶养的义务呢?是不是未嫁女子只享有权利而不负扶养义务呢?1928年最高法院解释说:既然女子有财产继承权,那么依照权利义务对等的原则,就应当负担扶养亲属的义务。

四“征得同意”——所继承财产流转之限制

在最高法院把女子的外延限定于“未嫁”之后,司法实践中又产生了一个疑惑,即未嫁女子有财产继承权,而已嫁女子没有财产继承权,那么当未嫁女子的身份变成为已嫁女子的时候,她能否带走已继承的财产呢?如1928年浙江永嘉地方法院就对此事致电最高法院询问:“设有女子父母俱亡承继遗产,一旦出嫁,即第三四号解释无异男子出继,能否将父遗全部财产契往夫家,抑须交还入继之子,并酌留祀产。”[4](P71)最高法院在解字第九二号解释说:“女子未嫁前,父母俱亡,并无同父兄弟,此项遗产,自应酌留祀产及嗣子应继之分,至此外承受之部分,如出嫁契往夫家,除妆奁必须之限度外,仍需得嗣子同意。如嗣子尚未成年,须得其监护人或亲族会同意。”[4](P71)也就是说女儿在未嫁前已经从父母处继承的财产,在出嫁时,除妆奁必须的限度外,是不得随意依据其已经取得的所有权而行使处分权的。可见,未嫁女儿依据继承而取得的所有权并非完全的所有权,倒像是一种附解除条件的所有权。

最高法院的这一解释做出之后,引起了部分人的批评。有学者撰文表明这一解释“是否全当,不无疑义”[5](P4)。认为这项解释所加之于出嫁女子携产的限制,除父母许可因“许否均出父母之意思,按之法理,亦自可通”[5](P5),尚属正当外,其余无论得同父兄弟之同意、与得嗣子并其监护人或亲族会之同意,都在很大程度上违反了被继承人的意思,容易诱发社会纠纷。主张女子在出嫁前已经分受的个人私产,或除酌留部分外,应承受的遗产,既然是合法取得了所有权,那么她们在以后出嫁时带走属于自己的财产,当属正当。这既是对被继承人意思的尊重,也符合男女平等的原则,人为设置同胞兄弟等同意的限制,是不合适的。

为什么最高法院要做这样的解释呢?这是其将女儿仅限定于“未嫁”的必然结果。首先,从逻辑上看,根据最高法院以前的解释,未嫁女儿有财产继承权,已嫁女儿没有。也就是说,女儿能否继承财产,将取决于其出嫁与否。也就是其“未嫁”与“已嫁”的身份。那么,在逻辑上当未嫁女儿变成已嫁女儿后,“未嫁”女儿身份的失去,将自然导致其基于“未嫁”身份而继承的财产的相应丧失,或者至少也应是一定程度的受到限制。其次,从社会效果角度讲,在女儿只有未嫁才能取得财产继承权的前提下,未嫁女儿“结婚”这一法律行为,很难不会对其所继承的财产产生重大影响。否则,如果未嫁女儿结婚后可以随意带走其在娘家继承的财产,就会极易导致女儿为了得到遗产,到了婚嫁年龄而不出嫁的社会现象,而这又将会对整个社会带来极大影响,就会像多米诺骨牌一样,引起连锁反应。所以一方面为了其司法解释的逻辑自足,另一方面也为了不致引发可能的种种社会混乱,最高法院采取了这样的态度。

五法律解释——参透政治,立足现实

至此,我们大概可以得出结论:对于国民党《妇女运动决议案》中“女子有财产继承权”的规定,最高法院的态度是:一方面尊重决议案跃进式的规定,在传统继承制度所能承受的限度内承认并保护女儿的财产继承权;另一方面还通过自己的不断努力,在一定程度上限制、延缓了规定的具体实施。

如果按照法律科学的内在规律继续思考最高法院采取这一态度的深层原因,可能对于我们今天解决现实问题会有所帮助。

推究国民党《妇女运动决议案》规定女子应有财产继承权的原因,可能有多方面,但是也许我们不得不承认政治斗争的需要是其中的决定因素。(注:1923年中国共产党三大通过的《妇女运动决议案》规定:“女子应有遗产继承权”。1925年四大《关于妇女运动决议案》进一步规定:“女子应有财产权与继承财产权”。这促使国民党“为扩大革命势力起见,……并团结此种力量在本党旗帜下,从事革命的活动”和“反革命派已向妇女群众开始进攻,为防止妇女群众为反动分子所利用”,而制定《妇女运动决议案》,规定男女平等,并经中央执行委员会通令各省执行。)制定颁行决议案是由国民党代表大会进行的,但法律的实施却仍要由一国的司法机关来推进。如果说决议案的做出在很大程度上是考虑到作为执政党政治统治的需要,那么作为司法机关,最高法院考虑更多的则是法律的可实施性。中国传统的继承制度是以宗法伦理之下的家庭财产为基础的,而男女平等的财产继承权却是个人财产逻辑的内容。如果将个人财产逻辑之下的“女儿享有同男子同等的财产继承权”应用于家庭财产制,其势必导致财产因为女儿的离开而分散到其家庭之外,结果是家庭财产的流失。这是与传统社会财产制度的架构相违的。

正因为如此,决议案公布后,摆在最高法院面前的是一个棘手的问题——面对着颇为激进的规定和相对保守的社会现实,作为司法机关的最高法院应当如何践行这一规定呢?最高法院事实上陷入了一种两难境地——不按照决议案的规定司法不行,否则就是对国家规定的违反;但是完全按照这一规定判案也不行,毕竟规定与当时的社会现实相去甚远,与传统继承制度的存在基础亦相违背。最后最高法院采取了一种在当时情况下所能采取的最好办法——折中——以家庭财产逻辑为基础,运用其司法解释权,对决议案的规定进行限制性解释。

如果把上述三个要素——传统观念、法律规则、政治力量都视作一种力,则在很多的场域,是群力的相互作用。在现实社会中,它们此消彼长,不断寻求着稳定,秩序正是在这种稳定与变革的交替过程中逐渐形成。在转型的社会里,各要素间的博弈尤为激烈,为了使诸力更好的在动荡中达到均衡,于激变中求得稳实之法,就需要法律职能部门在实践中充当调整器的作用,融会贯通,承前启后。本文所提的最高法院就给出了一个很好的榜样。表面看来,其所作所为是消极的,但是如按决议案的规定与社会现实的差距来看,则显示出一种高超的法律操作技巧,这种实践可能比完全的照本宣科会有更好的效果。所以,在法律制度的悖论面前,我们的目标是运用智慧和技巧,进行比较与组合,使法律的规定立足于社会的现实,把政治的能量纳入法律的规制,同时将政治的理想用一种现实的操作技术转变为人们生活于其中的秩序。这一点是立法者、司法者和执法者应能做到的,也是可能做到的。

[参考文献]

[1]佚名。清末筹备立宪档案史料[M].台北:文海出版社有限公司,1981.913.

[2]戴渭清。第二次全国代表大会妇女运动决议案·女子继承权法令汇解[Z].上海:民治书店,1930.

[3]刘朗泉。我国女子取得财产继承权的经过[J].妇女杂志,十七卷三号。

[4]郭卫。最高法院解释例全文[M].上海:上海法学编译社,1946.

[5]民隐。关于女子出嫁携产限制之商榷[J].法律评论,二九一期。

[6]川岛武宜。现代化与法[M].申政武等译。北京:中国政法大学出版社,2004.

[7]尹伊君。社会变迁的法律解释[M].北京:商务印书馆,2004.165.

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

辊压断带分析思维导图

U678146910

U678146910树图思维导图提供《辊压断带分析》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《辊压断带分析》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:55fdf0827fa2a220b0b4047d75df5032

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心