所谓“精神赡养”,是指在家庭生活中,赡养人对被赡养人在感情、心理等方面给予关心和帮助,使被赡养人从家庭中得到更多的温暖,享受家庭特有的天伦之乐。其内容主要有:关心体贴被赡养人的生活,尊重被赡养人的人格和意愿,了解被赡养人的心理,与被赡养人沟通思想、交流感情以及在处理相互关系中对被赡养人采取诚悦的态度、恰当的方法等等,其核心是尊老、敬老、爱老。精神赡养并不是一个新名词,如在瑞典、芬兰等北欧福利国家的法律中都有关于子女对父母精神赡养的具体要求,以保证老人们晚年的幸福。这些要求以量化的方式规定了子女与父母的居住距离,每年、每月、每周甚至每日应当与父母接触的时间和次数;子女与父母谈话的忌语都受到限制,从而最大限度地从立法上保证赡养行为的质量。

精神赡养在我国法律中亦有所体现。《中华人民共和国老年人权益保障法》第十一条规定,赡养人应当履行对老年人经济上供养、生活上照料和精神上慰藉的义务,照顾老年人的特殊需要。各省市制定的老年人权益保障法实施办法或老年人权益保障条例大多也作出了与之相同的规定。我国法律和地方法规虽然没有直接使用“精神赡养”的说法,但事实上已明确认为赡养包括精神与物质两个层面。但是,即便如此,法律和地方法规均侧重老年人物质权益方面的保障。例如,《中华人民共和国老年人权益保障法》第十五条第二款规定:“赡养人不履行赡养义务,老年人有要求赡养人付给赡养费的权利。”而对赡养人不履行“精神上的慰藉”的义务应承担何种法律责任没有作出规定。

立法技术的粗疏带来了司法实践与社会需要之间的脱节。一方面,在现实生活中,“精神赡养权”为人们所忽视,“精神虐待”成为老人维权新热点。另一方面,法律对精神赡养的支持还显得薄弱。据《北京法制报》2000年11月8日报道,2000年7月北京西城法院以没有法律依据为由驳回了有关精神赡养的诉讼请求。

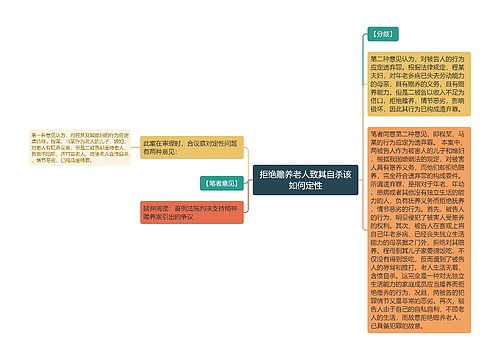

在立法尚未作出圆融自洽的规定之前,为解决“精神赡养”这一社会问题,有两种途径:1.依赖社会的自组力量。例如,北京宣武区老龄委业已推出“双养协议”(双养即“物质赡养” 和“精神赡养”)。“双养协议”在该区老龄委、司法局的主持下由子女和老年人共同签订,并进行公证,协议由居委会主任监督实施。这一做法收到了良好的社会效果。2.重视法律对人们行为的引导功能以及判决的社会效果,将精神赡养纳入法律的调整范围,在进一步将精神赡养从道德责任“硬化”为法律义务的道路上迈出应有的一步。

之所以应将精神赡养从道德责任“硬化”为法律义务,有如下三个因素:1.法律是历史依赖的。庞德在《作为中国法基础的历史和比较法》一文中就曾提醒中国的法律人应注意“人民的传统观念和民族习惯”在中国法中的地位。他说:中国拥有关于民族习惯的传统道德哲学体系,这或是一个优势,它有可能成为关系的调整和行为的规范可以形塑的理念体系。而奉养、尊敬父母在中国传统社会一直是被赋予最高道德意义的社会价值观念,是中华民族的传统美德。2.经验研究表明,虽然近代革命从根本上改变了中国的家庭生活,导致家庭内部长辈的权威减弱,但并未使中国现代家庭养老方式发生重大变化,成年子女的帮助仍然是养老的重要方式之一。在我国家庭中,父母往往在教育、住房等方面对子女提供了相当多的帮助,而老年人的社会保障工作还很薄弱,在这种情况下,子女为年老的父母提供物质、精神上的支持成为解决精神赡养问题的惟一可行途径,它也许亦是资源在代际间的转移的一种表现形式。3.“精神赡养”已经成为重要的社会需求。在北京城区进行的社会调查表明,有48%的家庭明确表示老年人最需要的是“精神安慰”,约47%的老人认为,子女孝敬父母最重要的表现是对父母主动关心、问寒问暖、相互交流。

谈到精神赡养的意义,正如先人所说:“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养。不敬,何以别乎?”在法律业已有所规定,而精神赡养这一社会问题又需要法院予以作出适当回应之时,法院不应再以没有法律依据为由拒绝当事人的诉讼请求,而应从法律技术着手,给出富于说服力的判决。