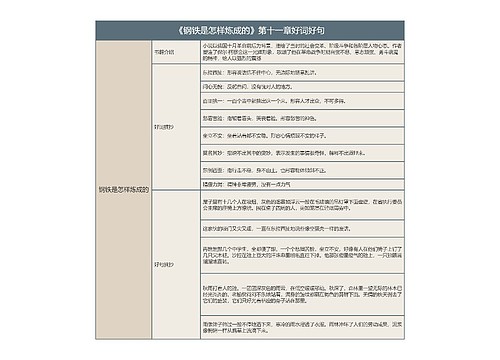

《钢铁是怎样炼成的》第十三章好词好句的思维导图

one

2023-01-14

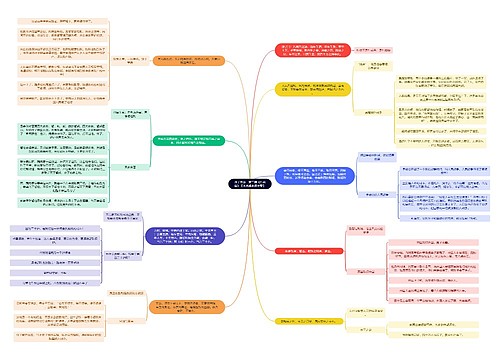

本张思维导图关于《钢铁是怎样炼成的》第十三章好词好句的内容

树图思维导图提供《《钢铁是怎样炼成的》第十三章好词好句的思维导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《钢铁是怎样炼成的》第十三章好词好句的思维导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4fbae61863399de745ebc8a07956191c

思维导图大纲

相关思维导图模版

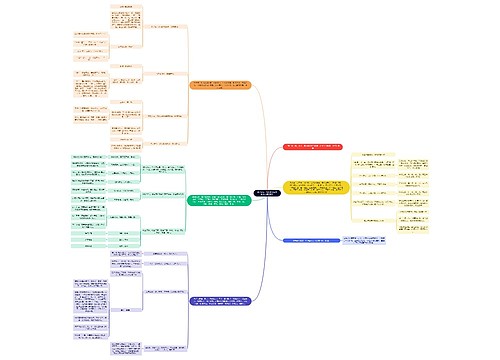

《钢铁是怎样炼成的》第十八章好词好句的思维导图

one

one树图思维导图提供《《钢铁是怎样炼成的》第十八章好词好句的思维导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《钢铁是怎样炼成的》第十八章好词好句的思维导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:0a49867507d3443c2f1f6ea68bf7ca41

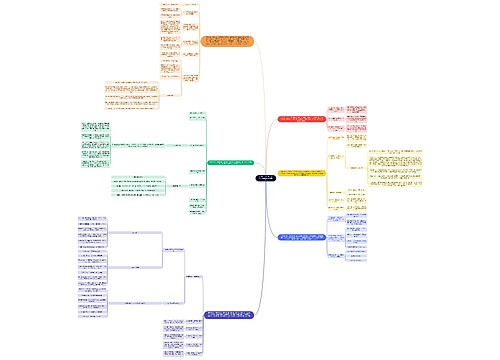

《钢铁是怎样炼成的》第十七章好词好句的思维导图

one

one树图思维导图提供《《钢铁是怎样炼成的》第十七章好词好句的思维导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《钢铁是怎样炼成的》第十七章好词好句的思维导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:41193cda59d487e4a69cb8db995f1847