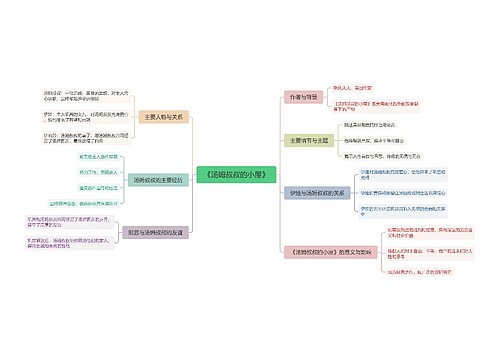

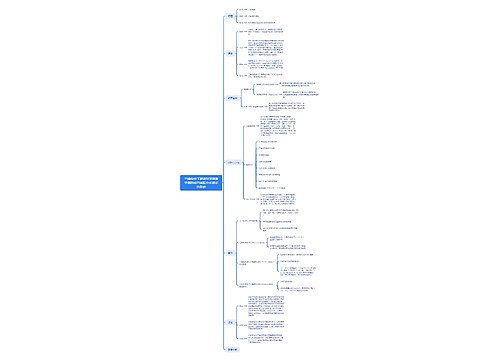

激发孩子的内在潜能思维导图

U886523135

2024-12-27

活动方案

协助

活动地点

激发孩子的内在潜能内容详述

树图思维导图提供《激发孩子的内在潜能》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《激发孩子的内在潜能》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d127c99f0b43c87d5e6884a4f10c24b6

思维导图大纲

相关思维导图模版

激发孩子的内在潜能思维导图模板大纲

(一)教育的真谛,父母的终极使命

我们常说这样一句话:“教育的真谛,就是让孩子做最好的自己;父母的终极使命,就是发现孩子的天赋。”所以我们作为父母对孩子的教育并不是简单地灌输书本上的知识,而是要扩展孩子的综合认知,去激发孩子对这个世界的好奇之心,在这个过程中进行自我发现、自我探索、自我实现。父母要用一双善于发现的眼睛,来发现孩子的天赋。父母要用引导的方式来点燃咱们孩子内心的这个火焰,给他们更多的机会去尝试,并充分地去发挥孩子自身的优势。

负面信息加工优势效应

在现实生活中,有些家长却总是在不经意间就忽视了这一点。不知道大家有没有这样的感觉,当我们特别喜欢一个人的时候,如果他做了一件我们不喜欢的事情,或者我们发现了他的一个小缺点,我们对他的印象可能就会一下子改变很多。这在心理学上啊,有个专门的说法,叫 “负面信息加工优势效应”,简单说就是咱们人啊,对负面信息特别敏感,更容易关注到那些不好的方面。比如说,咱们看新闻的时候,是不是负面新闻总是能一下子抓住咱们的眼球?这就是因为咱们的大脑对负面信息有这种偏向性的关注。

这种负面偏见在生活中到处都是例子。就像咱们在教育孩子的时候,很多家长就特别容易犯这个错误。当孩子犯错或者表现不好的时候,家长们常常会把注意力都集中在孩子的缺点上,然后就开始指责批评。比如说,有的家长会说 “你怎么这么笨啊,这都做不好”“你看看别人,再看看你自己” 之类的话。甚至有些家长还会 “翻旧账”,把孩子以前的错误都拿出来说一遍,时不时的就来一场数罪并罚的体验,这真的很伤孩子的心啊。

在教育孩子时,不少父母的言行都会反映这种负面偏见的心理特性。比如,当孩子出现一些问题,父母不知道该如何与孩子沟通时,就会把注意力放到孩子某个明显的缺点或曾经的错误上,进行指责批评,还用“翻旧账”的方式刺激孩子。例如,有些父母就特别习惯在孩子犯错、调皮、表现不好时,对孩子进行言语攻击——“什么都做不好,就知道吃”、“连这都做不好,以后还能干什么”、“你什么都不是”、“你真给我丢人”、“是个人就比你强”、“你笨得像头猪”……这是典型的父母控制不了自己的情绪、在教育孩子上无能的表现,只能靠动用父母的权威肆意羞辱孩子。

人前教子

还有些父母亲特别喜欢“人前教子”,动不动就在长辈面前或朋友家中,甚至是在大庭广众之下教训孩子、批评孩子。这个时候父母可能是想用这种方式让孩子为自己的错误或不够优秀的表现感到羞愧而自省,从而改正自己的行为。但这种做法明显不对。这类家长与其说是在教育孩子,倒不如说是在别人面前满足自己的存在感、控制欲与表现欲。此时孩子更像是他们满足自我存在感的一个最好的载体。

反思“谦虚式教育”

除此之外,还有另外一种“人前教子”的现象也很常见,就是哪怕孩子没做错什么,或是做得还可以,家长也要以谦虚、严格要求等名义说孩子的不好、不足。还有一些家长,即使孩子表现不错,本该表扬孩子,却十分吝惜对孩子的赞美,只是简单地说一句:“别骄傲啊,谁谁谁比你强的人多着呢!”

我曾经和一个学生聊天,他提起自己跟父母的沟通方式。他告诉我,他小时候特别渴望父母在他表现不错时能表扬、鼓励他一下,可他从来没得到父母积极的赞美。相反,他一直感觉自己在父母眼中不够好。虽然他一直努力成为父母眼中那个最好的自己,但却始终没能得到这种满足感。即使后来考入清华大学,父母也只是说:“你本来就能考上清华,有什么值得骄傲的?”

几年后,他已经成为博士。有一次,他在不经意间发现,其实父母一直都很在乎他,也认可他的优秀,只是怕鼓励赞美会让他骄傲自满,便故意摆出一副不满意的样子,目的是让他时时奋进。他和我说:“当我知道了这个情况后,我不仅不感激他们,反而有一种怨恨感。”

他也知道不应该怨恨父母,也理解父母那样做的目的,但无论如何都不能原谅他们对待自己的方式。

这特别符合中国传统的教子之道,即“谦虚式教育”的价值观——从小就教导孩子不要骄傲,要谦虚,即使真的很优秀,也要藏住锋芒,不可张扬。在中国的教育环境与家庭文化氛围中,这种方式太典型、太寻常了,因为我们的文化传统中就有一种被称为“满招损,谦受益”的思想。古人的这句话虽然没什么问题,但很多家长却错误地理解了这句话的本意,更忽略了这句话的语境与时代适应性。他们宁愿在一种不确定或尚未发生的状态下定义最坏的结果,美其名曰“防患于未然”。

当然,我们很多人都是在这种教育模式下长大的。这也是我们最熟悉的教育方式,以致我们成为父母后,根本无须思考,就可以本能地运用这种方式教育孩子。但是,我们是不是也该反思一下,这种教育方式真的好吗?它会对孩子产生哪些影响呢?

这种教育方式对孩子最直接的影响,就是导致孩子产生自卑心理。这是一种披着美德的外衣,却没有科学依据的无知教育。

正确的做法应该是在孩子遭遇挫折时给予理解与宽容,在孩子取得成就时不吝惜自己的赞美。错误的做法不仅会导致孩子丧失自信,还会使孩子丧失对自我的认知,丧失对价值感的探寻,让他们看不到自己的优势所在,或者就算看到,也不敢做出任何“越雷池半步”的尝试,做事时瞻前顾后,畏首畏尾,缺乏主动性和积极性,而且还会保守内敛,谨慎有余而魄力不足,面对新鲜事物、新的机会,首先唤醒的不是求知欲和挑战欲,而是自我保护和收敛。

中国有一句成语,叫“枪打出头鸟”,我相信很多家长在教育孩子时,都会把这句话说给孩子听,并且顺便“告诫”孩子:“不要骄傲,不要显摆,要低调!”“这点成绩没什么了不起,别太出风头!”

这些“告诫”其实都在有意无意地强调孩子的不足、缺点,或者是希望表现优秀的孩子能有所收敛,能有谦虚的“美德”,而这种“美德”实际上都在指向“不够好”“不值得好”“表现优秀是不对的”等心理防御习性。家长的想法是,“不够好”肯定是不理想的,但“太好了”也是有风险的,因为过于引人注目就可能被人嫉妒、算计。这种心思其实就是一种趋利避害的反映,也可以说是一种对于人生意义缺乏思考的短视。

在家长营造的这种氛围下,孩子就会习惯性地过度关注自己的不足和缺点,同时掩饰自己的优势。缺点可能会成为孩子的心理障碍,而对优势的掩饰则会降低孩子的成就感与获得感。两者合起来,孩子的存在感就会降低。一个存在感低的孩子,无论如何都难以建立强大的活力与动力。久而久之,孩子就会忘记自己的优势,即使知道一点儿,也不敢表现出来,结果就会变得越来越不自信,害怕跟他人比较,甚至陷入害怕展现自己的优势又害怕失败的两难窘境。

关注优势更益于成长

时代已经发生根本性的变化。如果你留意一下现在的社会环境,就会发现一个人所表现出来的优势与善意多么重要。比如,现在很多大学都有“特招生”名额,如果孩子在某方面表现得特别出色,就可能被破格录取。同时,很多企业在招聘时,也希望招到一些优势突出的员工。

如果我们能够客观、理性与科学地看待人的成长与社会的发展趋势,理解社会发展所需要的各种生存能力,你就会发现,我们会因为自己的优势、优点而获得周围人的认可和关注;同时也因为我们具备某些优势,才能获得更多的成长、进步与发展的机会。能考高分固然代表着一种学习能力,但它并不能展现一个人的人格魅力与认知魅力,更不能代表一个人的综合优势与发展潜力。在新时代的社会交往中,人与人之间、事与事之间更加讲究互惠互利、“合而不同”的原则。你能拿得出手的,一定是你的优势,是你能赢得机会与合作的基础。至于缺点和不足,那才是真正属于自己一个人的,而不是集体的。

开启孩子的优势效应

每个孩子都有自己的天赋优势,关键在于父母能否发现。可惜的是,现在很多父母只看到孩子的学习成绩,看不到或者很少能看到孩子的其他天赋,错过孩子的天赋发展。而只有发现孩子的天赋优势,并帮助孩子将其发挥到极致,孩子才更有可能在自己擅长的方面获得成功。这就是“优势效应”。

有位爸爸曾经跟我说过他和女儿的这样一番对话:由于女儿爱玩爱动,在干活时总是想玩耍,他就批评了女儿的这个毛病,但女儿回应说:“您总是让我改掉这个毛病、那个毛病,可就算我真的按您的要求改掉了毛病,我最多也就是个没有缺点的孩子,我始终不能成为有优点的孩子,为什么您总是看不到我的优点呢?”

现实中应该有很多这样的父母。我们总认为帮孩子改掉缺点就是为孩子好,但孩子改了缺点又怎样?他们的天赋优势反而在成长过程中逐渐被忽视,或者被缺点掩盖了,结果孩子成了一个没有缺点却也毫无优势的普通孩子。所以,我们不要总盯着孩子的缺点不放,而要多发现孩子身上的优势。

心理学家总结出我们人人都能具备的24项优势,这是无人种与民族差别的。

这24项优势都包括哪些呢?它们都具有什么样的表现呢?

1.智慧和知识

孩子经常表现出超出自己年龄的快速学习的能力和智力水平,表明他在智慧和知识方面可能更具优势。那这类孩子通常有以下几种表现。

• 创造力:喜欢思考一些新的方法去解决问题。

• 好奇心:有很多兴趣爱好,对各种新奇事物充满热情。

• 思维开放:经常能看到事物的不同方面。

• 好学:喜欢学习和探索,平时喜欢阅读一些非小说类图书。

• 洞察力:理解事物更全面,别人也认为他具有超越当下年龄应有的理解程度和水平。

如果你的孩子具有以上表现,就说明孩子的优势集中在好学、洞察力、思维开放、创造力等方面。在培养孩子时,你也可以多从这几个方面去拓展他的优势。

2.勇气

一些家长可能会不解:“勇气也算是一种优势吗?”

那我要告诉你,勇气的的确确算是一种优势。而且,勇气还是孩子心中最旺盛的一种生命力。

有勇气优势的孩子,通常会有以下几种表现。

• 勇敢:在面对强烈的反对意见时,能够捍卫自己的立场,据理力争。

• 坚韧:能够坚持完成自己的任务,从来不会在任务未完成前就放弃。

• 正直:能够获得别人的信任,别人会相信他可以保守秘密。

• 活力:经常表现得热情洋溢、活力四射,并且还会影响身边的人。

以上这些都是孩子具有勇气优势的表现,这样的孩子往往具有强大的生命力,无时无刻不在实践自己生命的价值,不轻易对现实妥协,做任何事都能勇往直前,因而也比其他孩子更容易获得成功。

3.人道主义

人道主义泛指一切强调人的价值,维护人的尊严和权利的思想和理论。具有人道主义优势的人,会更有博爱之心,懂得关怀人、尊重人,一切都以人为中心。如果你发现孩子有下面这些表现,就说明孩子具有一定的人道主义优势。

• 爱:珍惜与他人的亲密关系,能够与他人做到相互关爱、分享。

• 善良:愿意帮助别人、照顾别人,喜欢做一些力所能及的善事。

• 人际智力:在社交中举止得体,能够洞悉自己和他人的情感和行为动机。

如果孩子能在上述方面有所体现,说明孩子在人际关系方面的天赋优势比较强。

4.公正

公正优势通常是指一个人个性正直,做事比较公正,主要表现为以下几点。

• 公民精神:能为了集体利益牺牲自己的利益。

• 公平:能以公平和公正的态度对待所有人,给予每个人相同的尊重。

• 领导力:能带动团体成员实现较好的协作,即使他们之间存在分歧。

如果你的孩子在这些方面表现优异,那么他的性格优势便集中体现在正直、公平、领导力等。这些天赋优势会让他在一些管理和领导活动中大放异彩。

5.节制

这一点主要体现在孩子的自控力方面,也就是说,具有节制优势的孩子通常会有以下表现。

• 宽恕和慈悲:很少对他人产生怨恨情绪。

• 谦卑、谦逊:不认为自己比他人更特殊,待人平等,为人低调。

• 审慎:遇到事情后,总是认真思考后再发表意见。

• 自我规范:能够控制自己的饮食和情绪。

假如你的孩子有以上这几点表现,说明他是个比较有节制优势的孩子,在很多方面都可以很好地控制自己。

6.超越

超越优势是指一个人能够更好地发现美、欣赏美,并且怀抱希望、感恩,在审美方面较有天赋。一般来说,会有如下表现。

• 欣赏美:看到美好的事物时,总能触动内心深处的情愫。

• 感恩:对生活中所得到的一切都充满感激。

• 希望:总是对未来充满希望,期待新的一天到来。

• 幽默:可爱、风趣,与别人相处总是充满欢笑。

• 灵性:相对于物质生活,更关注自己精神方面的满足。

一般来说,具有以上表现的孩子会有一定的艺术创作天赋,如果能在这方面认真培养,孩子往往可以较好地发挥自己的优势,取得一定的成就。

通过了解以上24项优势,你是否发现自己的孩子其实并非一无是处,相反,他的身上具备很多优点呢?这些可能恰恰就是被你忽略的或不当回事的优点。

说到这里,有的家长也许会感到疑惑:“就算是我的孩子具备了其中的某些优势又能怎么样呢?这些能让我的孩子未来更成功、更幸福吗?”

这要看你如何引导孩子运用自己的天赋优势。

发现孩子的天赋,引导优势成长

现在社会上,普遍存在“攀比”现象:有的家长看到别的孩子在上各种兴趣班,如美术班、钢琴班、英语班等,也会跟风给自己的孩子报各种兴趣班,却不考虑这些是不是孩子喜欢的,或者孩子有没有这方面的天赋优势。在他们看来,别人家的孩子学,自己的孩子也要学,自己的孩子不能比别人家的孩子差。在生活中还有一句大家特别熟悉的话,即“孩子不能输在起跑线上”。

事实上人的身心投入资源都是有限的。父母望子成龙的心情可以理解,但这种态度与方法未必能培养出优秀的孩子。因为每个孩子的个性、特长都不一样。我们不应为了缓解自己内心深处的焦虑与不安,让孩子跟风学习各种技能,而应理性、客观地控制自己的欲望,帮助孩子找到真正的优势,有所取舍,然后重点培养,鼓励孩子发挥自己的优势,如果有些事情对于某些孩子来说注定是不会成功的,那倒不如让孩子把更多的时间与精力投到自己既有天赋优势,又有更大机会可以成功的事情上。

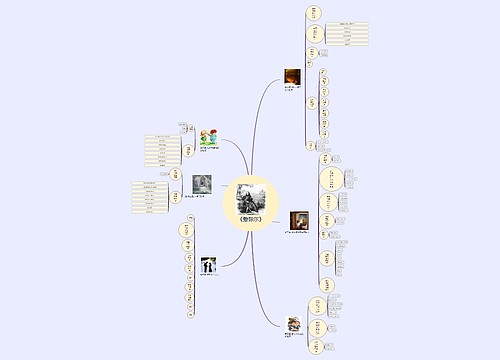

木桶原理” 也称“短板理论”

说

“斜木桶理论”

说

经

又称“长板理论”

这两个木桶效应其实也符合我们当今的教育选拔体系:总分选拔和特长生通道。

升学的途径虽然是以总分为主,但是对于特长生也有一些选拔政策的倾斜。比如重点学校的特招生,以及重点大学的点招等。

当然,这个前提是你的特长足够“长”。足够长的特长也会是一张很得力的门票。就像清华北大的学生很多并不是裸分进的,而很多都是有某种非常长的特长而被优先录取去的,比如奥赛获奖,等等

那我们可以把孩子的行为分为四类。家长可以针对孩子的具体表现,对孩子的天赋优势进行分类,然后再有针对性地帮助孩子发挥优势。

了解孩子的四类行为

从积极心理学来说,孩子的行为可以归为四类,而这四类行为分别指向了孩子的核心优势、成长型优势、习得行为和当前劣势。

1.核心优势

比如,有的孩子平衡能力特别好,走平衡木比其他孩子都强;有的孩子有音乐天赋,很小就能听懂曲调;有的孩子有数学天赋,计算又快又准;有的孩子很勇敢、富有同情心;等等。这些都属于孩子的核心优势。

2.成长型优势

比如,有的孩子平时在班级里做什么都不太积极,从不竞选班干部,班里有什么活动也不主动参与,但是某一天他忽然觉得组织同学参加活动是一件特别有趣、有意义的事,在团队中他也能找到更多的快乐和价值感,从此以后,他可能会非常主动、积极地参与班里的各种活动,从团队活动中汲取更多的力量。通过这些活动,他会逐渐发现自己的领导力优势。这其实就是一种成长型优势。

3.习得行为

比如在学校里,有些学生的专业知识和专业技能很好,可对与之相关的一些学科,他们就不那么喜欢或擅长。这显然不行,因为一个人想在某个领域有所成就,就必然涉猎相关学科的很多知识。如果不接触,就很难拓展自己喜欢的专业领域并提升自己的专业技能,也很难在自己喜欢的学科上取得突出的成绩。

4.当前劣势

简单来说,当前劣势就是指孩子在当下做得不够好的方面,比如某些能力还比较弱、某些科目成绩还不理想,或者性格中某些方面比较弱,等等。每个人都有自己的优势,同样也有自己的劣势,重要的是,我们一定要让孩子正视这个事实。一些凡事都从优势出发的父母,往往看不得也接受不了孩子在某些方面的不足,然后他们会一直关注孩子的劣势,想方设法希望将孩子的劣势转变为优势。

那这种做法于孩子的成长和性格养成并没有什么好处。与其如此,我们不如在孩子的优势方面多下功夫。 所以,面对孩子当前的劣势,我们没必要揪住不放,只需要向孩子传递以下三条重要的信息即可。

第一,每个人都有自己的天赋优势,同样,每个人都有自己的劣势。

第二,有劣势和不足并不意味着你一无是处,恰恰相反,它说明你是个正常人。

第三,不要过度关注自己的劣势,借助你的优势慢慢战胜劣势,才更有意义。

孩子洗碗的案例

老大性格活泼好动,行动力超强。家长安排他负责收碗,只见小明迅速行动,像个充满活力的小勇士,转眼间就把碗从餐桌上收集到洗碗池。老二性格沉稳细心,负责洗碗。她认真地清洗每一个碗,不放过任何一处污渍。

家长在一旁不断鼓励,夸赞老大动作敏捷,表扬老二洗得仔细。完成任务后,给予小奖励,如漂亮的贴纸。可以一起玩游戏,看一部电影这创出的。孩子们在发挥各自优势中逐渐爱上洗碗,培养了责任感和良好生活习惯,也在合作中体会到成就感,为家庭贡献力量

总而言之,作为父母,你越擅长从孩子的优势出发,就越容易处理孩子那些未能充分发挥优势或者凸显劣势的问题,而孩子也会在这个过程中慢慢懂得,自己其实还有很多优势可以发挥。这样一来,孩子的自信心和做事的动力就会得到增强,孩子也能从中获得很大的成就感。以后再面临类似的问题,孩子会尝试运用自己的优势摆脱困境,积极进取。

(五)运用 “补强法则” 的有效途径

1.

2.场景拓展助力优势成长

日

总而言之,作为父母,你越擅长从孩子的优势出发,就越容易处理孩子那些未能充分发挥优势或者凸显劣势的问题,而孩子也会在这个过程中慢慢懂得,自己其实还有很多优势可以发挥。这样一来,孩子的自信心和做事的动力就会得到增强,孩子也能从中获得很大的成就感。以后再面临类似的问题,孩子会尝试运用自己的优势摆脱困境,积极进取。

查看更多

三维条件下高糖对牙周膜干细胞成骨成脂分化潜能的影响思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《三维条件下高糖对牙周膜干细胞成骨成脂分化潜能的影响》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《三维条件下高糖对牙周膜干细胞成骨成脂分化潜能的影响》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ef458870d476c950178660444fe74687

网络平台、自主学习与农村学生思维导图

小幸运

小幸运树图思维导图提供《网络平台、自主学习与农村学生》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《网络平台、自主学习与农村学生》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:716d5ea28c481b20b0fcf692e35128bf

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心