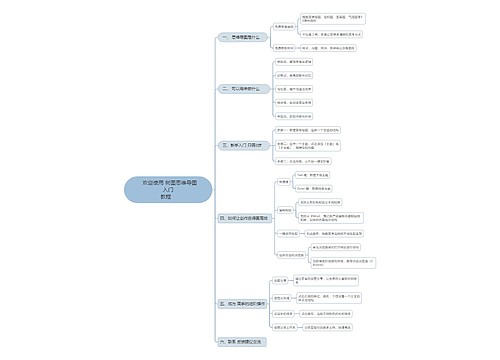

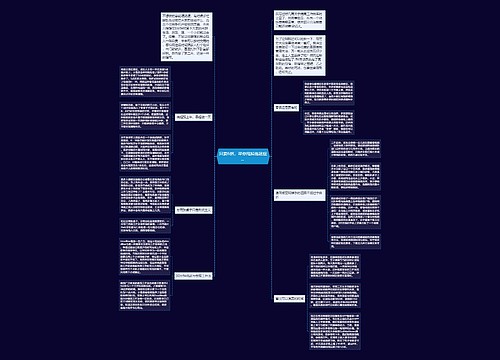

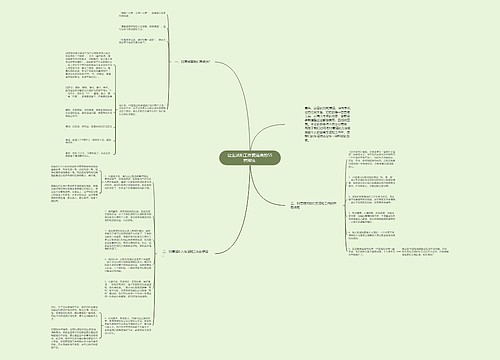

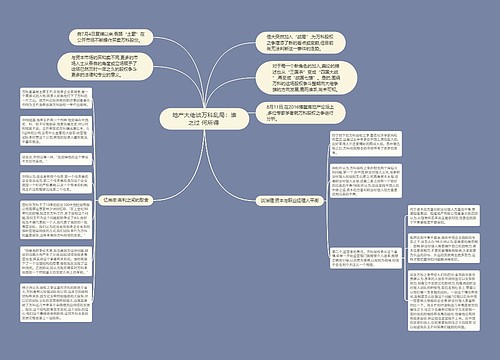

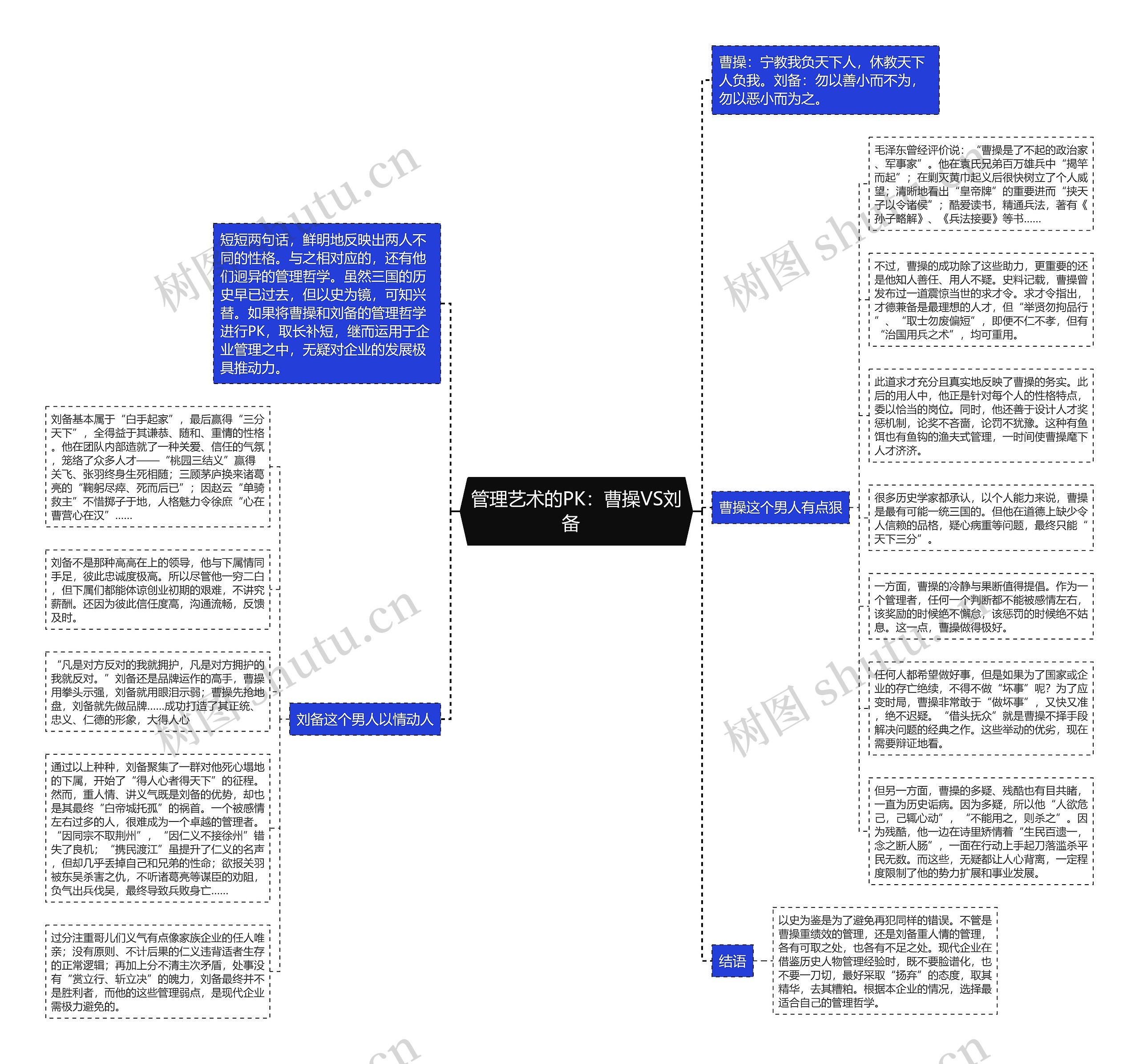

管理艺术的PK:曹操VS刘备 思维导图

谎话最甜

2023-03-27

虽然三国的历史早已过去,但以史为镜,可知兴替。如果将曹操和刘备的管理哲学进行PK,取长补短,继而运用于企业管理之中,无疑对企业的发展极具推动力。

树图思维导图提供《管理艺术的PK:曹操VS刘备 》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《管理艺术的PK:曹操VS刘备 》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:fb9e3896ca57009e00d55f6c74a317ed

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a