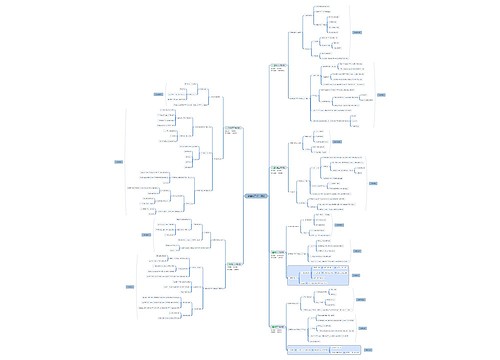

阳光下我初三作文600字优选11篇思维导图

眼眶很热

2023-05-10

阳光下我初三作文600字优选11篇

阳光下我初三作文600字 第一篇阳光,照亮黑暗,记忆如潮水般涌出我的脑海。我想起了那件事儿,那天,天万里无云,可到了下午却乌云密布。

树图思维导图提供《阳光下我初三作文600字优选11篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《阳光下我初三作文600字优选11篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:55c04a65f3e820d4d6ab9832fd7ce29b

思维导图大纲

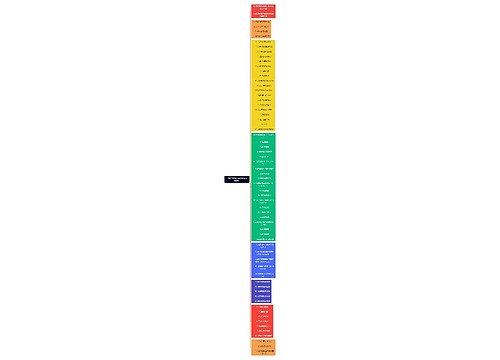

相关思维导图模版

阳光下我初三作文600字优选11篇思维导图模板大纲

阳光下我初三作文600字 第一篇

阳光,照亮黑暗,记忆如潮水般涌出我的脑海。我想起了那件事儿,那天,天万里无云,可到了下午却乌云密布。

我坐在教室里,望着天色越来越黑,灯亮了,阳光完全被吞噬,仿佛下一秒就会倾盆而下,真令人焦灼!

轰隆隆,轰隆隆,紧接着白光一闪,刹那间,天空被劈成两半,大地在咆哮,滴答滴答,雨下了下来,滴在草丛里,滴在小溪中,滴在草尖上,雨下大了,黄豆大的雨打的人生疼。慢慢的,慢慢的。叮咚!放学啦。好焦灼呀,没有拿伞!我想妈妈会来接我的。

过了好长一会儿,妈妈都没有来接我,渐渐地,渐渐地,雨小了。小雨淅淅沥沥的下着,我想我妈妈可能没有时间来接我,我跑回去算了,临走前,我的教室中仅剩的一人说:"别忘了关门呐!"说着跑着,头上有一颗颗的露珠,是雨还是汗,我分不清。终于,一栋大房子屹立在我眼前,啊!到了。

我打开门,送下书包。看见了妈妈。What!why? 我妈正躺在床上,生病啦!过一会儿,妈妈笑嘻嘻的站起来:"算了,不演了,你看你回来了吧?我说了今天要下雨,偏不信,偏不带伞,咋滴还怪我呀,给你毛巾自己擦擦!"说着,是我妈给我扔了一个大毛巾。

我回到房间里,望着窗外的世界,风雨来的真猛,我用窗帘遮上。然后我听到了轻轻的脚步声,我出去一看,没人。接着是一阵洗衣机的声音,对了我的衣服,扭头一看,没了?原来是我妈妈出去洗了。眼前的东西渐渐的,模糊了,心中也没有那么生气了,但心情很是不好,哎,真冷啊!

我又回到了房间,惊讶的发现外面早已撒满了金色的阳光,我把窗帘拉开,让阳光照亮我的房间和心灵……

阳光下我初三作文600字 第二篇

如果说是春让小草嫩了起来,夏让花草繁茂了起来,秋让瓜果成熟了起来,冬让江面安静了起来。那么,是阳光,使四季活了起来。

春天的草地,处处可以觅到阳光的痕迹,春天的阳光从不躲藏,像母亲温柔地,轻轻地为刚苏生的小生命披上一层薄薄的金色纱衣。小草是新的,泥土的芳香仿佛也是新的,花儿渐渐地露出脸,沐浴在阳光下,像一位羞涩的少女。我踏着满地的金纱,同样享受着阳光,渐渐地,我感觉到许多丑陋的东西正从我的身体中驱除掉,尘封已久的心终于全部落在阳光中,我感觉自己焕然一新。

秋天来了,带来了灿烂的喜悦,经历了整整一个夏天,阳光将树叶染成了自己一样的金色,只是叶儿金得深沉,是否带有完成理想即将离去的惆怅呢?哦,不,我错了!看,那一片片金叶安然地、不乏喜悦地飞舞着落下。原来呀,它们是将阳光带给生它、养它的根呀!是呀,当理想得到充实后,是不该忘了曾经帮助过自己的亲人、朋友和祖国的。

冬天,让一切都明白了,阳光漫无目的寻觅着,只为一片它所熟愁的树叶。它想穿透雪雾,去问问大地是否有叶儿的消息,可是白雪却冷冰冰地将它们反射回去,阳光却不甘心,它试了一次又一次,终于用自己生命的热情融化了白雪坚硬的心。于是,生命又开始了苏醒。

是阳光让四季活了起来,是爱让我们活了起来;是爱,使我们焕然一新;是爱,使我们多了理想,也多了惆怅;是爱,使我们与自己的根系缩短了距离;是爱,使我们为了未来的希望甘愿放弃生命;是爱……

其实,世界上的爱就如阳光一样多,一样温暖。记住吧!记住四季的阳光,也心中充满爱。

阳光下我初三作文600字 第三篇

在"六一"儿童节的时候,我们都兴高采烈地欢度着自己的节日。那一张张可爱的笑脸,一阵阵欢快的歌声,多么幸福啊……

在属于自己的节日里,妈妈陪着我来到了福利院。刚进院门就听见一阵银铃般的笑声,我迫不及待地跑了进去,可看到的却是一个个身有残疾的他们,我被惊触了,久久的站在原地,直到福利院的阿姨们热情的把我迎进屋里。看着他们拿到糖果时高兴的样子,我也不由自主的笑了。我一向都很容易和小朋友相处,但今天自己却不知怎么了,似乎被一种情感牵拌住了。突然间,我感觉他们失去了好多好多,他们失去了家庭的温暖,不能像我们一样有自己的玩具,自己的房间,和自己应有的母爱与父爱。有一个小孩,他只有5岁,虽然他身体上有残疾,但他同样需要爱,他用自己的双臂乞求着我们去抱他,乞求我们能让他感受温暖的爱。多么强烈的渴望啊!有的小孩更是自卑,他们因为自身的残疾害怕和他人相处,将自己埋在黑暗的角落里……一幕幕让人心*的画面让我第一次从心底里感动得哭了。

他们,同样是祖国的花朵,同样是阳光下的小草,为何失去了那么多?还好,福利院的阿姨们将他们当作自己的孩子细心照顾着,日日夜夜的陪伴着失去太多的他们,就连大过年都不曾离去。那是妈妈般的爱啊!早上,阿姨们早早的起床,为他们做好早饭,晚上阿姨们更是时常起来看看他们的被子盖好没,饿了不?

阳光下我初三作文600字 第四篇

"啊......啊......太好玩了......"是哪里的尖叫声?呵呵,告诉你,是我们在位于"魔都"上海的迪士尼公园尽情游戏留下的美好记忆呢!

对于迪士尼的期盼,我想每个孩子都不会陌生。我早就对这方儿童天堂垂涎欲滴了,因为课程紧张,一直没有能够亲身体验。所以,虽然去过不少旅游区的我,却总是觉得童年里缺少点什么滋味。今天,终于如愿以偿了!心中一阵窃喜!一定要珍惜这里的每分每秒,好好体验一番。

珍珠碰碰车、梦幻旋转木马.....不愧为上海迪士尼。然而,给我留下深深印象的,就是我迟迟不敢挑战的项目——"云霄过山车"。

我站在纵横交错的铁道面前,两腿发抖,汗珠浸湿了额头前的刘海,我故作镇定地用手撩一撩,试图缓解一下原本紧张的心情。而旁边的小朋友们有的早已happy不已了。哼,我就不信,自己征服不了这小小的游戏项目,还算什么男子汉?

"来玩呀!上来,上来,别担心!"爸爸妈妈早已坐在过山车上等我,我不知所措,内心很矛盾,又是万分的恐惧,在我苦思冥想之际,一股力量迅速将我托起,还没来得及挣扎,我已经稳稳地坐在过山车的座位上了。原来,刚刚是我的"警察老爸"将我抱起,给我力量,自古虎父无犬子,老爸是实在看不下去了。

我决定放手一搏。此时,过山车在缓缓的行驶,上了一个坡,快要下坡了!我要闭上眼睛,"啊......"我试图睁开眼睛,可风太大了,我的头发在空中翩翩起舞,面部似乎已经僵硬了似的,控制不了自己的感觉真的让人恍然隔世,我害怕得使劲大叫,脑海里一片空白,真想不顾一切地跳下去。我的双脚悬浮在空中,仿佛地球瞬间失去了引力。

后来,我渐渐感觉自己适应多了,在耸入云天的过山车上甚至摆出了属于自己的"阿延"独家姿势——面对长空,长啸一声:我来了!

当一家手牵手坐在长椅上休息,爸爸对我竖起大拇指说"儿子,你真勇敢,勇于尝试就是成功,这次,你终于战胜你自己!"

阳光下我初三作文600字 第五篇

阳光可能是在虫燕呢喃的日子里,阳光可能是长发及腰的柳树下,阳光可能是自然界中的万物吧!但是谁解其中意?

在数据库中找一下阳光。

阳光可能是在音乐中。短短的阳光二字,在《阳光总在风雨后》一歌中,却不只是散发着他平凡的使命,而是向世界诉说着生活的味道。让人积极向上面对生活的态度。可是放在痛仰乐队中"阳光"的风格好像更让人沉醉了,旋律仿佛在汗毛孔中跳动,不光是他们乐队的精神代表着"阳光"。他们的歌曲更是让人相信生活,打破生活,让人放飞自我,做更好的、最好的自己。

在数据库中找一下阳光。

阳光可能是夕阳欲落的放学路上,在路边的大树下,曾几何时我骑车一人在马路上,没有看到有一石头,我被绊倒了,书包里的书全然撒落在地上,车子在地上,书也零乱在地上,看见如此混乱的场景,不禁大哭了起来,顿时四面闻声而来的阿姨、大叔、奶奶们和放学的大哥哥大姐姐们挤在了一起。顿时热闹了起来,有帮我扶车的;有帮我捡书的;我也不哭了,此刻阳光照射在我的身上,带给我温暖,阳光折射到我们的日常生活中,并传递着爱。

在数据库中找一下阳光。

阳光在我们这些青年人的手中。我们每一个青年人都发出着不同的光芒和阳光,彼此都能互相渲染,彼此都能相互欣赏和尊重对方和自己,我们彼此都是伙伴,一起为中华之凯起而奋斗。阳光不觉在书香笔墨上。你和我一起成长,一起哭泣,一起欢笑。在教科书上跳楼梯,仿佛已经成长为弹奏的钢琴。虽然是苦涩却是欢乐。伴随着我们的成长,阳光照亮了万里学海。

资料库中的阳光很多,如果每个人都有一个世界就更好了。

阳光下我初三作文600字 第六篇

每一个人,每一次成长的经历,都需要雨露的浇灌和阳光的照耀。有了它们,我们才能每天开开心心,无拘无束的成长。

阳光,它是让花朵绽放的源泉;它是让侯鸟归来的温柔动力;是让积雪化春水的轻快之交响;是让我们心中那扇黑暗之门关闭的条件。

大千世界,处处都有阳光的踪迹,它也许就在你的身边,也许就在你心中。在我的成长过程中,也少不了阳光。说一说我参加美术、摄影活动的例子吧!美术、摄影都是一种艺术实践活动。在跟随老师写那作为中国国粹的毛笔字时,笔尖跟着我的手摆动,写下那强劲有力的一撇一捺时,我心中是那样的快乐。老师还教我们画国画,画的内容很丰富,有梅花、菊花、荷花、牡丹、竹子、松柏、老鹰什么的。我们认认真真地用毛笔蘸着五颜六色的颜料。画在宣纸上,瞬间,这些颜料像破壳的鸡蛋般摊开了。我们接着继续为这幅画添枝加叶,不一会儿,就画好了,每当这时,老师总是送来鼓励的话语!

在假期中,我们还做了一件是我认为最最有意义的事,那是老师第一次带着我们去摄影采风。我们拿着自家的小相机,背着一个因为零食的重量而十分沉的包包,有秩序地排好了队,坐着乘载着我们满满好奇心的大客车去往嫩江农场的水上公园。到了那里,映入眼帘的是坚实的雕像,蔚蓝的天空,碧绿的湖水和那随风摇摆的芦苇。我拍了许多张关于碧水蓝天和水面上空大雁的相片,我们还站在雕像旁拍照,快速地路过摇摆着的吊桥。从中午待到了傍晚,映着红红的夕阳,又回去了!

像这样的在我们成长中的经历还有很多很多,正因为有了这些积极的实践活动,正因为有了阳光的呵护,花季岁月的我们才活得如此娇艳,阳光!

阳光下我初三作文600字 第七篇

既生在阳光下,何不像夏花般绚烂?即使平庸至极,至少也能像蚂蚁般拼搏。

我手捧一碗白花花的饭,上面盖着油腻的菜,实在诱人。但我迟迟没有动筷子,嘴里那颗原本惹人喜欢的水果糖,此时就显多余了。

于是我找个墙角,想吐了它。一支整齐的长队踩着沉稳的步伐进入了我的视野,他们全副武装,一身棕黑,额头上还神气地垂着两根触角,一步两步似正在阅兵的军人们威风,好精神的一群小家伙!勤劳的人都运气不会差,我吐出糖,小心翼翼地放在它们的必经之路。

领队总算看见糖了,试探着用触角轻击,它的动作快得像打水漂的石子儿,竟是跑出了蜜蜂飞翔的感觉。队伍还没到达,它就没命似的跑去报信,上一次见到这种风采还是在电脑上看见刘翔跨栏。

蚁群躁动着跑向糖果,可真正诠释了热锅上的蚂蚁。它们忘我地奔跑着,仿佛背生翅膀或脚下踩着"风火轮",恍惚间我想到了群狼捕食的场面,你瞧它们不都一样鲜活生气吗?

一颗对它们来说那么巨大的糖果,长霉似的每一块地方必然站着一只蚂蚁,里三层外三层裹成黑糊糊的蚁球,它们会将胜利果实带回去的。我转回家盛饭,就将这饭间小剧场忘在了脑后。

傍晚我再出门散步,太阳在地平线落下半张脸。然后我突然想到那颗水果糖,去寻它们时我愣住了——蚁团依旧保持原样,也许曾移动过七八个厘米,落日的余晖洒下,火灼灼的,像要照亮黑暗,像要生生烧死勤劳的蚁群。

任何人都无法直视太阳,而盲目的蚁却能高傲地挺直脊梁。

哪有什么奇迹?我用树枝夹起糖果,还活着的蚂蚁与糖浆一起滴下,其它的就永远死在上面了,就像即使奋不顾身也无法改变的事实。我用石头砸碎糖果,放在蚁穴洞口,是蚂蚁们可以轻易抬起的。

阳光下哪有奇迹?只有奋不顾身来努力的事。

阳光下我初三作文600字 第八篇

在成长路上,虽然有些坎坷,但总有些事亲可以达到令我们理想的结果。快看,那缕缕金色阳光正是我们成长的证明。

当我来到人间时,第一缕阳光便悄悄地向我走来了。当父母听到我的第一声笑和哭时,他们便已经承担起了一份爱的责任。哪怕再苦再累,他们已经成了我成长中的一个不可动摇的支点。

当我渐渐跨入小学的大门,总会有几个高大的门槛将我拦之在外,他们就是"难题"。这时,我人生的第二缕阳光"老师"。便会向我伸出他那援助之手,用慈祥的目光,动听的声音,耐心的和我一起跨过一个门槛。最可贵的是,五年以来,每当我向老师请教难题时,总能看到老师那慈祥的笑容。这就是我成长路上不可省去的一盏明灯。

从小学一年级开始,我就开始试着结交好朋友,一个又一个的朋友就是我的第三缕阳光。从那以后,我们一同学习,一同游戏,一同比赛,建立起了深厚的友谊。朋友间那些真挚的感情,那些天真的举动,都已深深地印在我的脑海之中,久久不能忘怀。就在这时,他们也成为了我成长路上的必不可缺的,那就是;朋友!

刚刚踏入高年级阶段,由于对手的成绩十分好,使我感到巨大的压力。而"不怕困难,刻苦学习"的精神一直鞭策着我,我终于有了进步,逐步走向成功。现在,第四缕阳光出现在我面前—努力。它成为了我成长路上前进的座右铭,促使我前进。

我在人生的道路上,已经拥有了四个重要支点,它们照亮了我成长的道路。我相信,在它们的帮助下,终有一天,我会成为夜空中最闪亮的那颗星星!

阳光下我初三作文600字 第九篇

"小小少年,很少烦恼,眼望四周阳光照;小小少年,很少烦恼,但愿永远都这样好。一年一年时间飞跑,小小少年在长高,随着年龄的由小变大,他的烦恼增加了……"

那是期末考试前的两周,同学们都进入紧张复习阶段,没有一个同学敢疏忽。但是,阳光大课间的铃声一响,我们就抛开所有烦恼和压力,像飞出笼子的小鸟,个个精神抖擞,抬头挺胸奔向操场。在那里尽情嬉戏玩耍。时而发出一阵阵爽朗的充满稚气的笑声,像一双翅膀飞遍了操场上空。我们一直玩得满头大汗才气喘吁吁、依依不舍地离开操场,把考试抛到九霄云外……

课堂上,我们认真学习,可谓专心听讲认真想,积极发言多动脑。我们遨游在知识的海洋里,探索知识的奥妙。还有一些同学回答问题特幽默,把我们逗得捧腹大笑,一贯严肃的张老师也不由自主地笑了。课堂上我们学懂了课文,明白了道理。

"叮铃铃"放学的铃声清脆而欢快地响了,一天的学校生活结束了,教室里一片沸腾,同学们个个心急地收拾书包,准备回家,真是"一种春声浑难忘,最是长安课归时"。放学的路上,一丝暮日的阳光照在我们的身上,暖暖的。我们几个好朋友有说有笑,肩并肩,手拉手,一边走路,一边欣赏周围的风景。简直是一幅阳光而快乐的图画。

一周过去了,两周过去了,三周过去了……在时间悄无声息的流逝中,期末成绩出来了,我们都如愿以偿地考到自己满意的成绩。那是因为我们十分阳光活泼,并没有被压力打倒。

愿普天下之少年朝气蓬勃、热情开朗、活泼可爱、热爱生活、追求知识,在阳光下茁壮成长……

阳光下我初三作文600字 第十篇

冬日的阳光很远,很淡。被严寒吹皱了皮肤的人们,纷纷敞开胸怀,去允吸冬日那少许的温暖。

酒店的停车场上,一辆蓝色的小轿车疾驰而来。一个衣衫褴褛,头发乱得如鸟窝的老乞丐,跌跌撞撞地向那辆车跑去。

"吱",车停下了。一个梳着羊角辫,身穿厚棉袄的小女孩跳了下来。那小女孩看上去越六七岁,手里还拿着一根棒棒糖。乞丐跑到她面前,哆哆嗦嗦地乞求道:"小朋友,良心好,读书上大学;小朋友,良心好,给我一点钱。"节奏有板有眼,像演员说快板似的,一点都不含糊。

这时,女孩的父母也走下车来,小女孩害怕地躲到父母背后,还不时地转头看看那个老乞丐。乞丐见没什么希望,就转身向另一辆车跑去。

就在小女孩和她的父母快跨上酒店的楼梯时,小女孩突然转过身,飞快地向老乞丐跑去,手里还紧紧的握着那根棒棒糖。

终于,小女孩来到了再次失败的老乞丐身边,用稚嫩的声音说:"老爷爷,诺,这根棒棒糖给你吃。"

乞丐一怔,刚想接过棒棒糖,但看到小女孩的父母,眼光黯淡下来。小女孩见乞丐不做声,便执意把棒棒糖往乞丐手里塞。就在这时,一双大手将她抱了起来,随之传来一阵责骂声:"怎么那么不懂事,要被坏人骗走的,知道吗?"由于乞丐一时没接住,那根棒棒糖落在了地上。

老乞丐默默地低下头,从怀里摸出一块揉得皱巴巴的手绢,用那双布满青筋的裂开了缝的手,颤颤巍巍地拾起已经四分五裂的糖块,放在手绢上,折叠起来,放进温暖的衣袋里。

在冬日的阳光下,老乞丐靠在一根石柱上,眯缝着眼,像掏珍宝似的掏出胸前的手绢,摊开来,拿起一块最小的糖块,含入嘴中,细品着糖块甜甜香味,不禁老泪纵横。

阳光下我初三作文600字 第十一篇

寒风刺骨的冬天,我总是窝在家里,享受空调的温暖,舒畅极了。而每逢这时,我就不由得忆起小时候那件温暖的事。

以前,我在老家上学,每个周末总是要与爷爷回农村,家里没有空调。因此每逢冬天,我只能一人缩在房间里保暖。家里还有一个小铜火炉,可是却不常用,大概是家里没有足够的柴火,还记得最好的取暖方法就是在爷爷奶奶煮饭时在灶边蹭着热。

一天清晨,我正睡的朦朦胧胧,隐约听见门外好像有什么声音,起初我也没在意,过了一会儿,声音越来越清晰、响亮。我好奇地坐在床上,透过窗户,外面蒙蒙亮,两个身影出现在不远处。爷爷套着白手套,抓着锯子,在一棵只剩几个枝叉的树上。那是棵银杏树,不算高,但是长着几个粗壮的枝干。我大概知道他们要做什么了,外面北风呼啸,将爷爷敞开的黑羽绒服吹鼓起来。爷爷呼出一口白气,用力锯着一个树枝,可能因为太粗,爷爷的五官不由的张紧起来,咬紧了牙关,皱起了眉头,不时的还从嘴里发出一阵阵号子声,一只脚踩在树枝上。奶奶则在下面,用手扶着树枝,好一会儿终于锯下来了……

上午,只见门前摆着许多木条,上面一层白霜。爷爷过来抚摸着我的头说:"在阳光下晒上一两天,咱们就可以坐在火炉边啦。"

又一天早晨,我在房间里拿着水杯暖手,这时,奶奶忽然跑过来对我说:"快到厨房这儿来,可暖了。"我立刻跑了过去,只见那火炉里聚着一根根木柴,还埋了几个红薯,一束束小火苗正在顽皮地跳动,热气弥漫着整个屋子。真有"绿蚁新陪酒,红泥小火炉"之惬意。一缕阳光从门外射进来,浑身暖洋洋。

又是寒冬了,家里的小火炉是不是正旺着呢?爷爷奶奶有没有烤红薯?

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心