范文正仲淹少贫翻泽(精选6篇)思维导图

青烟

2023-05-09

范文正仲淹少贫翻泽(精选6篇)

范文正仲淹少贫翻泽 第1篇接触过宋代历史的人,大都会有这样一种印象,那就是宋代士大夫言事之风颇盛。无论大事小事,往往纷纷上言,议论不休。且不说议论当否,这种现象起码可以从一个侧面反映出宋代士大夫国家观念的增强,事业心与责任感的增强。在任何社会里,百家争鸣总比鸦雀无声要正常。

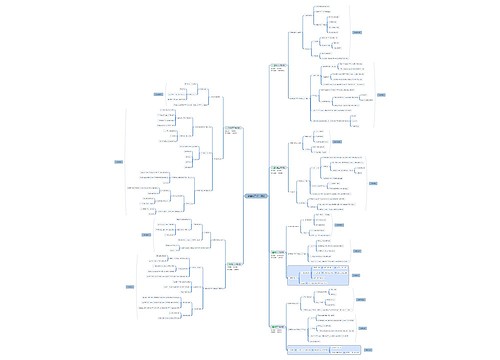

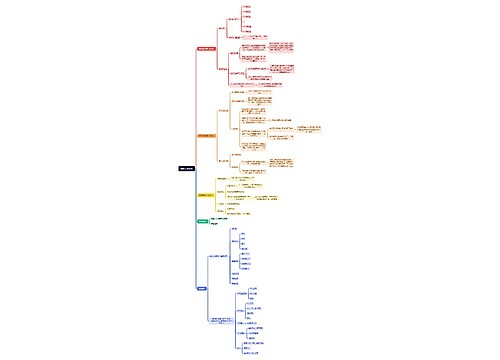

树图思维导图提供《范文正仲淹少贫翻泽(精选6篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《范文正仲淹少贫翻泽(精选6篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:92b3988d0b9b4dc1248ac7bfc1152d6c

思维导图大纲

相关思维导图模版

范文正仲淹少贫翻泽(精选6篇)思维导图模板大纲

范文正仲淹少贫翻泽 第1篇

接触过宋代历史的人,大都会有这样一种印象,那就是宋代士大夫言事之风颇盛。无论大事小事,往往纷纷上言,议论不休。且不说议论当否,这种现象起码可以从一个侧面反映出宋代士大夫国家观念的增强,事业心与责任感的增强。在任何社会里,百家争鸣总比鸦雀无声要正常。

宋代士大夫上书言事蔚然成风,久而久之,上书言事竟成了宋代士大夫的一种"专利"。朱熹就说"士大夫以面折廷争为职"[49]。对此,我们可以举一个相当典型的例子来说明这个问题。庆历二年(1043),朝廷把帅边的范仲淹从文臣换成武职。尽管武官在待遇上要优厚一些,但范仲淹还是连上三表,坚持谢绝了这项任命。范仲淹为什么要这样做呢?这里面固然有士大夫间重文轻武风气的影响。但更重要的是,一换武职,上书言事就不方便了,几乎等于失去了这种"专利权"。范仲淹在《让观察使第一表》中述说了理由:

臣辈亦以内朝之职,每睹诏令之下,或有非便,必极力议论,覆奏不已,期于必正,自以近臣当弥缝其缺而无嫌矣。今一旦落内朝之职,而补外帅,......则今而后朝廷诏令之出,或不便于军中,或有害于边事,岂敢区别是非,与朝廷抗论!自非近臣,无弥缝其缺之理,纵降诏丁宁,须令覆奏,而臣辈岂不鉴前代将帅骄亢之祸,存国家内外指踪之体!

因此,在范仲淹看来,"儒者报国,以言为先"[50]。所以,他自然不愿意失去这种发言权了。

报恩思想,近名主张,忧患意识,这一切都通过一种基本形式表现出来,这就是"儒者报国,以言为先"。这是范仲淹的一贯主张,他一生都在身体力行这一主张。早在天圣三年(1025),当他还是监楚州粮料院这样的地方小官时,便写下了一份《奏上时务书》,呈给宋仁宗与临朝听政的章献太后。提出救文弊,复武举,重三馆之选,赏直谏之臣等建议。天圣五年(1027),范仲淹在丁母忧期间,经过周密思考,给朝廷写了一份万言书。针对时弊,他提出了择郡守、举县令、斥游惰、去冗僭、慎选举、抚将帅等改革主张。这些主张几乎就是他十五年后主持"庆历新政"时提出的十项改革主张的蓝本。史载,当时的宰相王曾收到万言书后,"见而伟之",让晏殊推荐范仲淹为馆职[51]。

范仲淹所说的"以言为先",并不是无关痛痒地泛泛之言,而是危言谠论。为此,范仲淹一生多次被贬黜,吃了相当多的苦头。但一种强烈的责任感与事业心驱使着他,无改初衷。

天圣七年(1029),垂帘听政的刘太后准备在冬至接受朝拜大礼,届时将由宋仁宗率文武百官为太后上寿。范仲淹闻讯后,上疏极言不可。他认为天子"奉亲于内,自有家人礼。顾与百官同列,南面而朝之,不可为后世法"[52]。并且要求太后还政于宋仁宗。范仲淹这些言论触怒了颇有野心效法武则天的刘太后。她把范仲淹逐出朝廷,贬为河中府通判。范仲淹的这些言行,也使曾推荐他的晏殊担心连累到自己。他把范仲淹叫去严加责备。为此,范仲淹给晏殊写了封长信[53],理直气壮地作了解释。信中写道:"事君有犯无隐,有谏无讪。杀其身,有益于君则为之。"在这封信中,范仲淹公然申明,他不想做明哲保身、不负责任的"循吏",而是要"发必危言,立必危行",以"致君与无过,致民与无怨",使"政教不坠,祸患不起,太平之下,浩然无忧"。

明道二年(1033),在刘太后死去,宋仁宗亲政。范仲淹被招还,担任了谏官。不久,就发生了仁宗废黜郭皇后之事。范仲淹与御史中丞孔道辅率众台谏"伏阁极谏",结果被押解出京城,贬知睦州[54]。即使这样,范仲淹依然不忘劝谏仁宗,他告诉仁宗,"有犯无隐,人臣之常;面折廷争,国朝盛典"[55]。

过了两年,范仲淹再次被招还京师,判国子监。史载:"仲淹自还朝,言事愈急。宰相阴使人讽之曰:待制侍臣,非口舌之任也。仲淹曰:论思正侍臣职,余敢不勉!宰相知其不可诱,乃命知开封,欲挠以剧烦,使不暇他议,亦幸其有失,亟罢去。仲淹处之弥月,京师肃然称治。"[56]范仲淹危言立朝,已将生死置之度外。史载:"公(范仲淹)尹京日,有内侍怙势作威,倾动中外。公抗疏列其罪。疏上,家所藏书有言兵者悉焚之,仍戒其子曰:‘我上疏言斥君侧小人,必得罪以死。我既死,汝辈勿复仕宦,但于坟侧教授为业。'疏奏,嘉纳其言,罢黜内侍。"[57]当时,吕夷简任相,颇为专权。而范仲淹"言事无所避"。这就深深地得罪了权相吕夷简。史载:"时吕夷简执政,进者往往出其门。仲淹言,官人之法,人主当知其迟速升降之序,其进退近臣,不宜全委宰相。又上《百官图》,指其次第曰:‘如此为序迁,如此为不次,如此则公,如此则私,不可不察也。'夷简滋不悦。帝尝以迁都事访诸夷简,夷简曰:‘仲淹迂阔,务名无实。'仲淹闻之,为四论以献。一曰《帝王好尚》;二曰《选贤任能》;三曰《近名》;四曰《推委》。大抵讥指时政。又言:‘汉成帝信张禹,不疑舅家,故终有王莽之乱。臣恐今日朝廷亦有张禹坏陛下家法,以大为小,以易为难,以未成为已成,以急务为闲务者,不可不早辩也。'夷简大怒,以仲淹语辩于帝前,且诉仲淹越职言事,荐引朋党,离间君臣。仲淹亦交章对诉,辞愈切,由是降黜。"[58]这次范仲淹被贬知饶州。

纵观范仲淹的仕途,几乎就是一个屡言屡贬的过程。

面对上书言事,屡遭贬黜,范仲淹是怎样看的呢?宋人张滋《仕学规范》卷25中记载了范仲淹的一句不大为研究者所注意的话:"公罪不可无,私罪不可有。"这是一种有趣的说法。因公获罪,并不看作是犯罪。大概宋代士大夫面折廷争的最大理由正在于此。至少范仲淹作如是想。他在诗中写道:"可负万乘主,甘为三黜人。"[59]"雷霆日有犯,始可报君亲。"[60]以面折廷争、日犯雷霆的言行来坚持原则,来报答朝廷乃至君主的知遇之恩,这样的忠诚,可以说是一种有别于愚忠的特殊的忠诚。而这种特殊的忠诚,在宋代士大夫中并不少见。翻检史籍,比比皆是。在一个人治而非法治的社会里,正是有了一大批像范仲淹这样具有特殊忠诚的士大夫,他们以自己的忠言谠论,将统治机制无法正常反馈的各种信息传递到决策层,用自己的前途乃至生命来为一个xxx一次次纠偏正误。这种责任感与事业心,在今天看来,除了令人敬佩之外,更多的是让人们感受到一种悲壮。

范仲淹的作为,不过是众多的宋代士大夫所作所为的沧海一粟。因言获罪,在宋代非但不会受到舆论的非难,相反还会得到赞扬。范仲淹在庆历新政前曾因上言被贬谪三次。对此,舆论誉之为"三光"[61],即一次比一次更为光彩。这种保护士大夫上言的舆论,正是宋代士大夫制约皇权的勇气来源之一。

范文正仲淹少贫翻泽 第2篇

原文:

范文正公仲淹悴,依睢阳朱氏家,常与一术者游。会术者病笃,使人呼文正而告曰:"吾善炼水银为白金,吾儿幼,不足以付,今以付子。"即以其方与所成白金一斤封志,内文正怀中,文正方辞避,而术者气已绝。后十余年,文正为谏官,术者之子长,呼而告之曰:"而父有神术,昔之死也,以汝尚幼,故俾我收之,今汝成立,当以还汝。"出其方并白金授之,封识宛然。

翻译:

文正公范仲淹年轻时贫穷潦倒,寄居在睢阳一户姓朱的人家里,经常和一个术士来往。一天那个术士病危了,便请人叫来范文正,告诉他:"我有个方法,可以把水银炼成白金,我的儿子年纪小,不能把这个秘方交托给他,现在我把它交给你。"于是把这秘方和炼成的一斤白金封好,放在范仲淹怀中,范仲淹刚想推辞,那个术士已经气绝而死。后来过了十几年,范仲淹当上了柬官,而当年那个术士的儿子长大了,范仲淹派人把他叫来说:"你的父亲会使用神奇的点金术,当年他过世的时候,因为你年纪还小,所以就托我先保管秘方,如今你已经长大了,应当把这个东西还给你。"于是就拿出那个秘方还有白金一起交给术士之子,那个密封的记号还保存完好,没有被打开过。

范文正仲淹少贫翻泽 第3篇

范仲淹二岁而孤,母贫无依,再适长山朱氏。即长,知其世家,感泣。辞母去之南都,入学舍,昼夜苦学,五年未曾解衣就寝。或夜昏怠,辄以水沃面,往往饘粥不充,日昃始食,遂大通六经之旨,慨然有志于天下,常自诵曰:"士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。"

范仲淹两岁时就失去了父亲,母亲贫困没有依靠,就改嫁了常山朱氏。他长大后,知道出身于世代为官的人家,感动地哭着辞别母亲,离开到南都,进入学堂。不分日夜刻苦学习,整整5年不曾解开衣服好好睡觉,发昏疲倦,就用冷水冲头洗脸,经常连顿稠粥都吃不饱,每天要到太阳过午才开始吃饭,于是就博通儒家经典的要领,慷慨有兼济天下的抱负。因此他经常朗诵自己作品中的两句话:"读书人应当在天下人忧之前先忧,在天下人乐之后才乐。"

范仲淹简介

范仲淹幼年丧父,母亲改嫁长山朱氏,遂更名朱说。大中祥符八年(1015年),范仲淹苦读及第,授广德军司理参军,迎母归养,改回本名。后历任兴化县令、秘阁校理、陈州通判、苏州知州等职,因秉公直言而屡遭贬斥。康定元年(1040年),与韩琦共任陕西经略安抚招讨副使,采取"屯田久守"方针,巩固西北边防。庆历三年(1043年),出任参知政事,发起"庆历新政"。不久后,新政受挫,范仲淹被贬出京,历知邠州、邓州、杭州、青州。皇祐四年(1052年),改知颍州,范仲淹扶疾上任,于途中逝世,年六十四。追赠兵部尚书、楚国公,谥号"文正",世称范文正公。

范仲淹政绩卓著,文学成就突出。他倡导的"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"思想和仁人志士节操,对后世影响深远 。有《范文正公文集》传世。

范文正仲淹少贫翻泽 第4篇

【公乃为诗以贻王】意思是【周公写了一首诗送给成王】。【公乃为诗以贻王】出自《尚书 周书·金縢》【原文】于后,公乃为诗以贻王,名之曰《鸱鸮》。王亦未敢诮(qiào)公。【译文】之后,周公写了一首诗送给成王,名为《鸱鸮》。成王只是不敢责备周公。《尚书》,又称《书》或《书经》,是中国民族第一部古典文集和最早的历史文献,它以记言为主。自尧舜到夏商周,跨越2000千年历史文献。是《三坟五典》的可考记录。《尚书》列为儒家经典之一, "尚"即"上",《尚书》就是上古的书,它是中国上古历史文献和部分追述古代事迹著作的汇编。自汉初以来,有今文、古文两种不同的传本。《汉书·艺文志》说,《尚书》原有100篇,孔子编纂并为之作序。秦始皇统一中国后,颁布《焚书令》,秦代的焚书给《尚书》的流传带来毁灭性打击,原有的《尚书》抄本几乎全部被焚毁。汉代重新重视儒学,由秦博士伏生口授、用汉代通行文字隶书写的《尚书》,共28篇,人们称之为今文《尚书》。西汉时期,相传鲁恭王在拆除孔子故宅一段墙壁时,发现了另一部《尚书》,是用先秦六国时的字体书写的,人们称之为古文《尚书》。古文《尚书》经过孔子后人孔安国的整理,篇目比今文《尚书》多16篇。在西晋永嘉年间的战乱中,今、古文《尚书》全都散失了。东晋初年,豫章内史梅赜给朝廷献上了一部《尚书》,包括今文《尚书》33篇(梅赜从原先的28篇中析出5篇)、古文《尚书》25篇,古文25篇经宋代以来的考异争论总体认为是东晋人的伪作。清人孙星衍作《尚书今古文注疏》,广泛汲取前人考订成果,摒弃25篇伪作,将篇目重新厘定为29卷,大抵恢复了汉代《尚书》传本的面貌。《尚书》所记基本是誓、命、训、诰一类的言辞。虽说文字大体古奥迂涩,但也有少数文字比较形象、朗畅。

范文正仲淹少贫翻泽 第5篇

雁南飞,东风归,岁月的年轮又沉淀下斑驳的印记。夜寂人静之时,客居他乡的游子,那颗早已看穿时间浮沉的心,是否也被苍穹中的圆月深深打动,泛起层层乡愁的涟漪。

秋月楼中,春水东流,往事不堪回首,李后主在东风中轻抚心头,浅吟低唱思乡愁绪,那是怎样的婉转动人?那是怎样的凄美如神?问君能有几多愁,恰似一江春水般潺潺,却又似东风般婉转。魂断汴京的李煜,道出了那如水般"剪不断,理还乱"的乡愁,那是他对南唐,对人民的思念,字里行间,也透漏了那很无奈与懊悔。那是对自己灵魂的懊悔,对现实江山的无奈。那别是一番的滋味,那千丝万缕的乡愁,包含了多少遗憾,夹杂了几多凄凉,李煜的乡愁虽不算完美,却也足以显现这一份悲中彻悟的凄美动人。

塞下秋风,四面边声,是谁在长河落日的孤城中独自流泪?浊酒一杯家万里,何时得归,羌管悠悠,奏不尽他心中如水般的乡愁。他是寂寞的,家乡远在万里,亲人多年未聚;他也是成功的,戍守边关,保家卫国。将泪化作相思雪,霜雪满地,却无法湮没男儿心中的那一份思而不得的乡愁,它饱含对职责的肩负,对国家的忠诚,对正义的坚定;这一份乡愁,也是白发夜夜不寐的想念。无花岁月,雾涣风月,故乡的笛总在有月亮的晚上响起,曲终人未来,壮士只感到一种模糊的怅惘,仿佛雾里的挥手别离,听罢,拿起冰刀利刃,眺向敌方,待到功成名就时,举酒把家还。这一种寂寞的乡愁不是常人所能忍受的,那需要太多的无怨无悔,也正因为如此,仲淹的乡愁也便成为一种壮美辽阔。

别家园,出雄关,昭君琵琶马上弹。女儿情,连胡汉,从此长城无烽烟。含着泪眼,挥手作别长安,纵马离别。来到大漠,寂寞难耐,你,心中何时不是充满这那淡淡的却无穷无尽的乡愁,大漠孤烟,夕阳下的你,孤单瘦影仿佛已飘向长安,何时才是回去的日子?恐怕今世难求。难道你未曾想过离开,怎会没有,可是人民与国家,在你心中早已超过了自己的一切,恨否?怨否?你只是轻摇铜镜,独自叹息,尔后满心都是一股催人泪下的想念,一股源源不断的乡愁。古来皆道昭君怨,谁知红颜为江山,昭君一支出塞曲,慷慨越千年。昭君的乡愁,胜过大漠的落日,唯美而永恒。

撕开乡愁,若能仔仔细细地辨认,分明是两分的无奈自责,一分的借酒浇愁,却有七分的美丽动人。这酒是早已酿制于心中的,为的是微醺自己,让乡愁更有一种意韵,一种滋味,一种长久的撩拨。于是,乡愁便是一面揭竿而起的旗帜,在所有异乡人的心中召唤,飘扬。

乡愁的凄美动人,仲淹乡愁的壮美辽阔,昭君乡愁的唯美永恒,都清晰地向我们诉说,无论何时,无论何地,无论人生处境何如,乡愁都是心中最美丽的风景。

乡愁是线,也是风,人生这一枚风筝,便能永远高高地飘荡在空中。

范文正仲淹少贫翻泽 第6篇

范文正公仲淹贫悴①,依睢阳朱氏家,常与一术者游。会术者病笃,使人呼文正而告曰:"吾善炼水银为白金,吾儿幼,不足以付,今以付子。"即以其方与所成白金一斤封志②,内文正怀中,文正方辞避,而术者气已绝。后十余年,文正为谏官,术者之子长,呼而告之曰:"而③父有神术,昔之死也,以汝尚幼,故俾④我收之,今汝成立,当以还汝。"出其方并白金授之,封识⑤宛然⑥。

【注释】①悴:忧。②封志:封存并加标志。③而:你。④俾:使。⑤封识:即标志。⑥宛然:依然如故。

【小题1】解释下列句子中划线的词。 (3分)

(1)会术者病笃。 (2)使人呼文正而告曰。 (3)文正方辞避。

【小题2】用现代汉语翻译下面句子。(2分)

吾善炼水银为白金,吾儿幼,不足以付,今以付子。

【小题3】范仲淹死后,后人在祭文中称誉他"前不愧于古人,后可师于来哲。"读了本文,你觉得范仲淹身上哪些品质值得后人垂范?(2分)

【小题1】(1)……的人(2)叫,派(3)正,正在

【小题1】(2分)我擅长用水银冶炼白金的办法,我的儿子年纪小,不能把(这个秘方)交托给他,现在我把它交给你。

【小题1】(2分)正直,不贪财

解析【小题1】本题考查对文言实词的认知能力。结合具体的语境来理解即可,有时还要注意加点字的`特殊用法。各个加点词的意思有的取其常用意,有的需要从从课文中迁移过来。

【小题1】本题考查翻译文言句子的能力。翻译句子时注意关键字、语序,有时还要补出舍去的主语才行。翻译时注意"善、为、以"等字,同时注意到语句的通顺即可。

【小题1】本题考查学生分析文章内容的能力。根据范仲淹多年之后依然把财物归还朋友的儿子这件事来分析范仲淹的人品即可。

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心