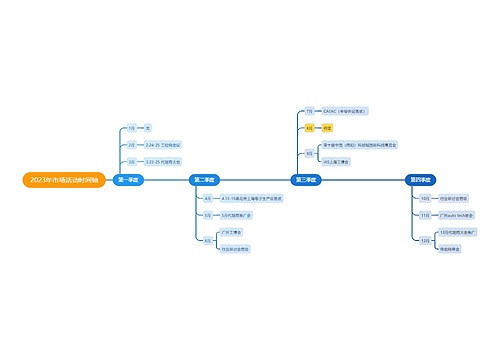

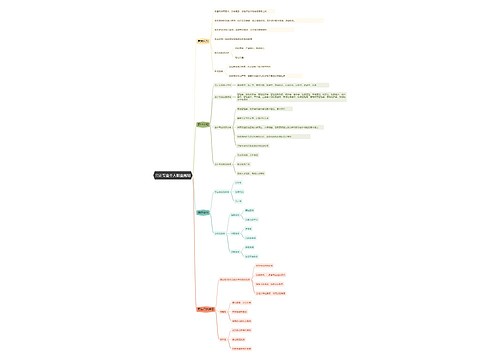

▼时光漂流-沙井古墟新生城市展览主海报(策展人:张宇星、韩晶,展览视觉设计:SURE Design)

沙井古墟新生是一个包含了河流整治、景观设计、建筑和室内设计等项目在内的历史空间保护、激活、再生系列计划,其主体项目是对龙津河的一段(约70米)进行示范性的水体整治和景观改造。同时,在龙津河沿岸选择了有代表性的场域地点(如废墟、老屋、戏台等),采用"融合设计"方法,在保持场所特质的基础上,删繁就简、顺势营造,增加整个地区的在地空间吸引力。

沙井古墟新生,类似于一种"针灸疗法",选择最关键的经脉、穴位,对其进行轻微干预,避免因为突兀的设计介入而造成地区社会结构和空间纹理的断裂。包含六个(组)改造和新建设计项目,分布于龙津河两侧:A、龙津河河岸景观;B、龙津水榭;C、戏台;D、废墟花园;E、山墙之家;F、老屋影像馆。

龙津河曾经通航,从沙井古墟穿过直接流向珠江,是古代市集、贸易、运输的重要通道。后来由于墟市的衰弱,河道被逐渐填塞、减窄、污染,变成一条宽度仅为2米左右的黑臭水体,并且被用铁栏杆围护起来,防止人掉入其中。项目采用低成本的雨污分流方法,把现有河道的纵 剖面分为上下两层:下层是污水箱涵;上层是雨水通道(在没有雨水时,可以将附近污水处理厂处理过的中水注入其中)。

进一步,将河岸两侧的栏杆取消,把封闭的河流完全打开,交还给市民,并在河岸两侧设计了一组花池、座椅、小桥、步道等,使龙津河焕发出生机。于是河流得以重新回归日常生活,成为人们可以亲近、触摸、玩耍和游戏的场景。

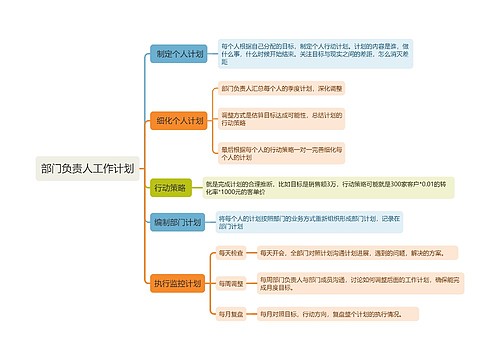

▼雨污分流改变了河道剖面,利用现有河道解决污水排放问题

龙津河一侧的道路完全挤压到河流边,"道路争抢河流"的现象非常严重。即使如此,道路仍然处于无序杂乱之中,汽车、摩托车、电瓶车、行人等混行在一起,交通效率并不高。对此,设计提出了一种平衡性解决方法:对道路线型重新设计,采用"道路裁剪"方法,把道路线型适当弯曲,将一些不必要的道路线宽减窄,还给河流水体和河岸景观,道路瓶颈处则适当加宽。

道路剪裁之后,"裁直剪曲"无形中增加了很多边角余料空间,可以用于景观绿化、观赏休憩。设计了一些悬挑花池、美人靠座椅、过河小桥,丰富沿岸景观。进一步,将岸边新增边角余料空间的标高降低之地面以下,从视觉上拓宽了河道宽度。

历史上,龙津河的宽度曾经达到5-10米,后来逐渐被填塞,道路和房屋占用了河道。为此,选择局部地点尝试适当增加水体宽度,"还路于河",设计了亲水台阶,可以供人们在水边玩耍,体验河流的原始魅力。

如果把沙井古墟当成一个大型、开放的"历史场景美术馆",为了实现步移景异的游览效果,就需要设计独特的游览路径和观看地点,让人们"不经意"地发现历史遗产之美。于是,设计一个看得见风景的地点,也许比设计观看景观本身更加重要。龙津水榭就是这样一个地点,它位于龙津河的一个桥边,横跨在河面上,可以在此观看河流的上下两个方向,也成为村民随意休息交往的微小场所。

沙井古墟的历史文化遗产非常丰富,曾经是南宋归德盐场衙署所在地、200年前的深圳四大墟市之一,也是珠三角著名的蚝乡、粤剧之乡和螳螂拳武术之乡。但是由于整个地区的衰弱,这些传统文化也已经走向式微。建筑师希望通过一系列公共空间的恢复、改造和创造,激发当地文化遗产的复兴。其中,一个重要节点是戏台。戏台建筑原为上世纪八十年代所建,由于年久失修,逐渐成为一个"无用空间"(里面设置了微型消防站)。为了重新恢复戏台功能,设计师用很轻的方法对老建筑进行改造,从当地收集一些旧木材和青砖,用于室内装饰和地面铺装。于是一个具有历史质感的"融合场景"被创造出来,村民组织以及社区机构可以重新利用戏台从事文化活动。

在戏台附近有一处建筑废墟,长期荒废变成了杂草丛生的空地,有居民在此种菜。建筑师利用废墟边的公共厕所屋顶,顺势设计了一个空中廊桥系统,包括大台阶、空中栈道、脚手架海报塔等,让人们可以走到二层标高,近距离观赏近在眼前的历史建筑群(包括两个祠堂、一个家塾、环绕周边的老建筑群)。同时,利用废墟一侧的小空地,将其改造成为室外广场,铺上木板,可以坐在此处休息,也可以从事小型交往、休闲、聚会、体育活动(比如在此练习螳螂拳)。

龙津河水闸处的六角亭广场,是整个沙井古墟新生计划的核心区域之一,汇集了众多历史古迹,包括六角亭、古牌坊、归德盐场衙署遗址、围头古井、观音庙等等,这儿也是当地村民休闲、聚集的场所。建筑师选择了六角亭正对面的一栋老屋(一楼是麻将馆,二楼为居住)山墙立面进行改造,试图在已经非常丰富的历史场景中,塑造出新的戏剧化场所特质。山墙立面使用黑色穿孔铝板(孔径40毫米),脱离老屋原有山墙建造。

U633687664

U633687664

U982669071

U982669071